Genes criam e usam nossos corpos com um único objetivo: produzir o máximo de cópias de si mesmos. Um interesse egoísta, mas que está por trás de tudo de bom que sentimos por nossos pais, filhos, irmãos e aqueles com quem trocamos alianças.

Texto: Maurício Horta | Edição de Arte: Estúdio Nono | Design: Andy Faria

Para entender o amor, temos de compreender o altruísmo – nada mais altruísta, afinal, do que amar alguém. E para entender o altruísmo temos de olhar para os campeões mundiais nessa categoria. Monges budistas? Não: insetos. Mais especificamente insetos sociais, os maiores exemplos de dedicação à coletividade em detrimento do interesse individual.

O caso mais extremo é o da abelha operária. Ela não apenas passa a vida produzindo mel e cera, construindo favos e coletando néctar, pólen e água para alimentar a rainha e suas larvas… Para defender a colmeia de predadores, ela também se suicida. Quando vê um mamífero se aproximando, inicia uma operação kamikaze: espanta o predador em potencial com uma ferroada venenosa. Junto ao seu ferrão, ela perde órgãos vitais. Em poucos minutos, a operária morre pela colmeia. A imagem é a mesma de um soldado que dá a vida pela pátria em combate.

Esse caso de aparente altruísmo suicida parece contrariar a Teoria da Evolução. Afinal, a seleção natural não é uma escolha de características que beneficiem a coletividade nem o indivíduo. Ela nada mais é que o sucesso de certos genes em se replicar num determinado ambiente. Seguem adiante não necessariamente aqueles que expressam um comportamento que faz o indivíduo viver melhor, mas que o deixa mais apto a passar seus genes para a frente. E nesse ponto não há moral nem empatia. Para os genes, segundo o biólogo britânico Richard Dawkins, autor do clássico O Gene Egoísta, os seres vivos nada mais são do que máquinas de sobrevivência do DNA.

Não importa o bem-estar dessa máquina – caso contrário, não envelheceríamos, não teríamos doenças nem morreríamos. O que importa é que ela consiga se reproduzir em mais máquinas que carreguem seus genes. Então o comportamento suicida das abelhas operárias parece ir contra a lógica dos genes egoístas. Afinal, a morte de sua máquina de sobrevivência significa menos chances de que eles sejam passados adiante. Mas há um detalhe que muda tudo isso.

A reprodução de animais sociais da ordem Hymenoptera – como formigas, abelhas e vespas – é atípica. Enquanto a imensa maioria das espécies de reprodução sexuada compartilha metade dos genes maternos e metade dos paternos, os Hymenoptera compartilham metade dos genes da mãe e todos os genes do pai.

Aí é só fazer a conta: irmãs dessas espécies compartilham entre si 75% dos genes, enquanto, se tivessem filhos, estes teriam apenas 50% dos seus genes. Ou seja, do ponto de vista do gene egoísta, é mais interessante para as abelhas fêmeas transformar sua mãe numa máquina de produzir irmãs (ou, posto de forma mais elegante, numa rainha) do que ter filhos próprios. O que parece ser o mais altruísta dos comportamentos – literalmente abrir mão de sua vida para o benefício da colmeia – é na verdade a expressão máxima do egoísmo dos genes.

E assim evoluíram todos os animais – com adaptações que não refletem necessariamente o interesse do indivíduo, do grupo, da espécie ou do ecossistema, mas sim a sanha replicadora de seus genes. A ideia de que somos apenas receptáculos provisórios de genes que nos usam para se replicar parece não refletir valores humanistas, baseados na igualdade e no altruísmo. Ela indica o contrário: o maior adversário de uma máquina de sobrevivência é outra máquina de sobrevivência da mesma espécie.

Afinal, elas competem pelas mesmas coisas. Para um homem, um gorila é um adversário menor do que outro homem. Enquanto ele competirá com o gorila apenas por algumas frutas, com outro humano terá em disputa território, comida e mulheres. A máxima hobbesiana estaria absolutamente correta – o homem é o lobo do homem.

Se é assim, como é possível que a Terra seja tão habitada? Para Hobbes, os humanos estabelecem um contrato social que evita o constante estado de guerra de todos contra todos. Mas, para Richard Dawkins, o acordo de não agressão foi tão importante para que as espécies sobrevivessem que ele foi selecionado naturalmente e impresso em nosso genoma. O contrato social é uma adaptação. Isso porque, num sistema grande e complexo de rivalidades, acabar com um rival não produz necessariamente um benefício.

Muito pelo contrário. Outros rivais podem se beneficiar mais de uma morte do que o próprio indivíduo responsável por ela. Para entender por que matar rivais não é o comportamento mais adequado numa disputa, precisamos ir para a Teoria dos Jogos.

Suponhamos que três homens estejam presos numa casa com uma geladeira de três prateleiras. Seria melhor para o homem A matar o homem B para ter as prateleiras A e B. Mas, se fizer isso, duas coisas podem acontecer. Para matar o homem B, o homem A gastará bastante energia. Na hora de sua vitória, poderá ficar cansado e mais vulnerável a ataques do indivíduo C, que se apoderaria de todas as três prateleiras. Outro risco é que C poderia perceber que esse plano fortaleceria A no futuro – afinal, uma pessoa com duas prateleiras pode se alimentar muito mais. Isso poderia fazê-lo se unir a B para matar A antes deste executar seu plano.

Fica então claro que o estratagema do assassinato dentro da própria espécie é pouco estável, pois é passível de retaliação de outros indivíduos. E, para um gene se replicar ao longo de gerações e se tornar bastante presente numa espécie, ele precisa expressar uma estratégia evolutivamente estável. Do ponto de vista da evolução, as táticas altruístas podem ser uma aposta melhor que as egoístas – mesmo que, no nível dos genes, só haja egoísmo.

FAMÍLIA EM PRIMEIRO LUGAR

É o que acontece com as relações familiares. Para o gene egoísta, tanto faz se sua cópia estiver numa máquina de sobrevivência ou em outra. O que interessa é que ele se replique o máximo de vezes possível. Uma cópia é uma cópia, independentemente do ser que a contenha. Como indivíduos aparentados compartilham cópias dos mesmos genes, o cuidado mútuo de parentes para assegurar sua sobrevivência e sua reprodução é uma estratégia altruísta muito eficiente.

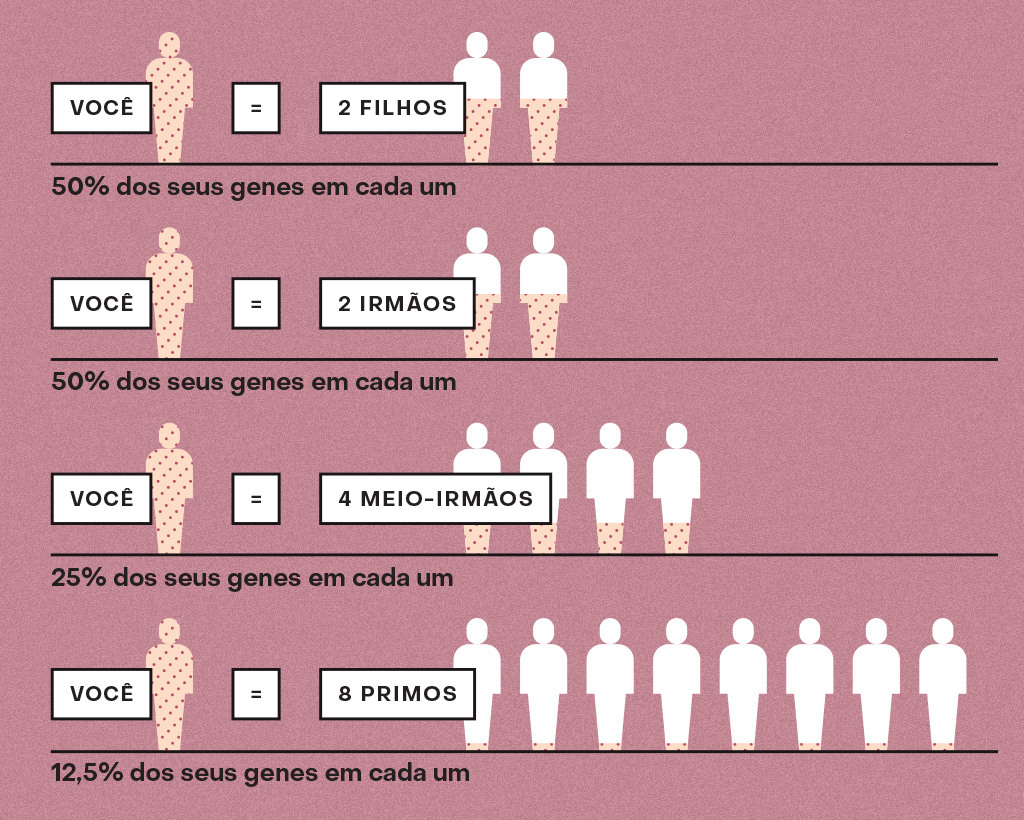

Vamos ver matematicamente como isso faz sentido para os interesses de nossos genes. Há uma chance em duas de que qualquer gene dos pais tenha uma cópia num filho, porque filhos têm metade de seus genes copiados de cada um de seus genitores. Irmãos também têm uma chance em duas de terem qualquer gene em comum. A cada grau de parentesco de distância, a quantidade de cópias em comum é cortada pela metade.

Entre pais e filhos, há metade de genes em comum. Entre meios-irmãos, há ¼ (dois graus de distância em relação a um parente em comum), e em irmãos, metade de novo (dois graus de distância, mas dois parentes em comum). Entre primos, é necessário ir do primo A até o avô em comum e depois voltar ao primo B e então fazer o mesmo com a avó em comum. Ou seja, 1/16 + 1/16, que dá 1/8.

Isso significa que, do ponto de vista das cópias de genes, a vida de nosso corpo vale tanto quanto a vida do corpo de dois irmãos (ou seja, duas vezes ½), de quatro meios-irmãos (4 vezes ¼) ou de oito primos (8 vezes 1/8). Aí está a raiz dos sentimentos que nutrimos por familiares. Sentimos prazer com o bem-estar do outro e sofremos com os danos causados a outros mesmo sem compartilharmos os mesmos corpos. Isso porque, no nível genético, parentes literalmente carregam parte de nós. Eis a razão pela qual cuidamos da nossa família.

O egoísmo de nossos genes nos fez capazes de amar nossos parentes. Mas existem mais parâmetros para modular esse amor familiar além do grau de parentesco. A expectativa de vida reprodutiva do beneficiário também nos faz sentir mais ou menos empatia. Pais se sacrificam pelos filhos mais do que os filhos pelos pais, pois jovens terão uma longa vida reprodutiva pela frente, enquanto os pais já fizeram sua tarefa de pôr seus genes em mais máquinas de sobrevivência. Ajudar os filhos serve mais aos interesses de nossos genes do que amparar os pais.

Além disso, existe a lei Paul McCartney. Como o ex-beatle canta em sua música “The End”: the love you take is equal to the love you make (o amor que você recebe é igual ao amor que você dá). Em termos mais científicos: gostamos tanto de nossos avós não porque vão propagar nossos genes, mas porque eles nos amam. É claro que essas relações não são conscientes.

Não pensamos da seguinte forma: “Amo minha mãe porque eu e ela compartilhamos metade de meus genes”. Não. O que a teoria do gene egoísta quer dizer é: se nós amamos nossos familiares, isso só ocorre porque tiveram mais sucesso em se reproduzir aqueles humanos que carregavam genes responsáveis por um comportamento específico: cuidar instintivamente de seus parentes. Um comportamento que precede a razão e a consciência.

Mas o amor não se limita àqueles com quem compartilhamos genes. Sentimos afeição por amigos – alguns até chamamos de brother, mano, irmão camarada, como se fossem da família. Apaixonamo-nos loucamente por nossos amantes e nos casamos com eles como se pudéssemos nos unir sanguineamente. Religiões dizem que Deus é pai, que devemos amar uns aos outros como irmãos. Ideologias nacionalistas retratam a pátria como mãe – ainda que a palavra “pátria” venha do termo latino para “pai”.

Líderes populistas se apresentam como pais do povo. Será que o amor entre pessoas sem vínculos familiares é simplesmente cultural? Bom, se ele fosse presente somente em uma ou outra cultura, a resposta poderia ser sim. Mas a amizade, o sentimento de pertencimento e o amor romântico são presentes em qualquer cultura. Como a biologia explica isso, então?

MATEMÁTICA DO AFETO

Do ponto de vista genético, parentes literalmente carregam parte de nós.

É por isso que a família vem em primeiro lugar nos nossos cuidados. Veja, da perspectiva da perpetuação dos genes, quanto vale a sua vida em relação à dos seus familiares.

SÓ VOU GOSTAR DE QUEM GOSTA DE MIM

Vamos entender como é possível agir de forma altruísta mesmo com pessoas que não compartilham genes conosco. Para isso, Richard Dawkins propôs o seguinte cenário: uma ave é parasitada por um carrapato transmissor de uma doença perigosa. Se não removê-lo, o bando inteiro pode sucumbir. Catar parasitas com seu bico não é nenhum desafio para aves – exceto quando o bicho está no topo da própria cabeça. Uma ave A seria beneficiada se uma ave B tirasse os carrapatos de sua cabeça.

Mais tarde, B poderia ser beneficiada pela ajuda de A. As aves capazes de adotar esse comportamento teriam uma vantagem em relação a outras – e não é de surpreender que catar parasitas uns dos outros seja um comportamento comum entre aves e mamíferos. Mas há um risco nesse hábito. Uma ave C, trapaceira, pode oferecer sua cabeça à ave A para que a limpe; porém, quando A lhe pedir que retribua o favor, C pode se negar a fazê-lo. Ser trapaceiro é uma vantagem: quem burla regras recebe benefícios imediatos sem ter de arcar com os custos futuros.

Diante da trapaça, as aves colaboradoras fazem um trabalho sem receber nada em troca. Vamos chamá-las de “trouxas”. Bom, o ganho médio da ave trapaceira é maior que o da trouxa (a primeira pode investir seu tempo procurando parcerias sexuais ou alimentos enquanto a segunda está catando carrapatos nos outros), então seus genes tendem a aumentar na população dessa espécie. E isso pode seguir em diante até o ponto em que as trouxas serão extintas.

Isso até que surja uma terceira estratégia: a da ave rancorosa. Aves rancorosas se comportam de forma altruísta, como as aves trouxas. Mas, se uma trapaceira enganá-las, elas se lembrarão da traição e guardarão rancor, recusando-se a catar parasitas no futuro. Se a população de rancorosas aumentar, elas conseguirão ganhos médios maiores que as trapaceiras, que acabarão expostas às doenças transmitidas pelos carrapatos.

Não há dúvidas de que os humanos são altruístas. Ajudamos uns aos outros em momentos de perigo, como acidentes e agressões, compartilhamos comida, damos auxílio aos doentes, feridos, crianças e velhos, distribuímos artefatos e conhecimento. Mas somos também trapaceiros – roubamos, enganamos, matamos – e rancorosos, a ponto de nossas sociedades formarem tribunais para determinar penas contra quem infringir suas regras, desde conselhos de anciãos até sistemas judiciários. Para a teoria evolutiva, foi o nosso complexo jogo de engano, desengano e reparação que deu origem a sentimentos básicos que regem nossas relações sociais.

Ser explicitamente trapaceiro não é um bom negócio numa espécie que evoluiu com rancorosos tão sagazes. Quando trapaceamos, procuramos fazer isso de forma sutil, para que o “trouxa” não perceba a trapaça, ou se veja obrigado a ceder. O que o trapaceiro busca então fazer? Passar uma aparência de altruísta e retribuir um pouco os favores – só que numa medida muito inferior à que recebe. Um tiquinho de retribuição garante ao trapaceiro grandes vantagens.

Vamos supor o caso de um carreteiro autônomo. Um dia ele pega uma grande mudança para fazer – e precisa de um ajudante. Então chama um vizinho que está desempregado há meses. E lhe paga só metade do que carreteiros costumam pagar para ajudantes – afinal, o outro está desempregado, poxa. O vizinho permite, então, ser explorado para não perder migalhas que, naquele momento, são valiosas.

Entre os humanos, esse tipo de relação é modulado por emoções de cunho moral – foi o que percebeu na década de 1970 o sociobiólogo Robert Trivers. O começo de tudo é a afeição. A seleção privilegiou a tendência de gostar de pessoas que são bacanas conosco. Essa emoção nos faz entrar e nos manter numa parceria altruísta. Mas pessoas boazinhas estão sempre numa situação vulnerável, por causa dos trapaceiros. A seleção natural, então, favoreceu um mecanismo de defesa: a indignação.

Esse sentimento contrapõe-se à tendência do altruísta de agir quando não há reciprocidade, preferindo educar o trapaceiro, ameaçando-o caso não mude de comportamento – e, em casos extremos, machucando, matando ou exilando o egoísta. Como o custo de se machucar, exilar ou morrer é muito grande, dois outros sentimentos evoluíram para nos sentirmos mal por nossas trapaças: a culpa e a vergonha. Quando a trapaça permanece secreta, sentimo-nos culpados. Se ela vem a público, ficamos envergonhados. Esses sentimentos são tão desagradáveis que acabamos evitando trapacear mesmo quando vale a pena.

Do lado oposto ao da trapaça, temos o desejo de ajudar os fracos e necessitados. Esse sentimento é a empatia. Quando alguém que sente empatia por nós realiza um ato altruísta, que lhe custou bastante e nos ajudou muito, sentimos gratidão – uma disposição de retribuir. Como ter gente se sentindo grata por nossos atos pode nos trazer benefícios, trapaceiros vão buscar formas cada vez mais sutis de traições. Por outro lado, os rancorosos ficam cada vez mais espertos para perceber trapaças.

Aprendemos a simular generosidade e amizade para obter retribuição quando não a merecemos. Mas também sabemos que nem sempre podemos acreditar que alguém sente afeição pela gente. Por isso, evoluíram a confiança e a desconfiança. Com elas, protegemo-nos da hipocrisia. Aprendemos a identificar e memorizar sinais de que a generosidade, a culpa, a simpatia ou a gratidão são falsas.

A confiança e a desconfiança não dependem somente de nossas experiências. A seleção favoreceu aqueles que conseguiam aprender por meio de terceiros se uma pessoa tem tendência a ser altruísta ou trapaceira. E isso tem nome: fofoca – uma adaptação evolutiva.

Com ela, também atacamos a imagem de uma pessoa que nos traiu para que nossa rede de amigos desconfie dela, e proclamamos as virtudes de outras que nos ajudaram para que obtenham confiança.

O passo seguinte é agirmos para que nossa credibilidade seja honrada. Não basta mais ser altruísta diante de uma pessoa necessitada. Exibimos nossa generosidade e simpatia publicamente, da mesma forma como demonstramos ultraje quando nossas virtudes são questionadas. Precisamos cuidar de nossa reputação para garantir que outras pessoas confiem em nós – e, consequentemente, julguem-nos merecedores de sua colaboração.

Com a evolução, o mecanismo de confiança e desconfiança se tornou um sistema de honra muito mais complexo do que meros atos altruístas ou trapaceiros.Amizades são calcadas em afeição, simpatia, gratidão e confiança, sentimentos que Aristóteles descreve em Ética a Nicômaco como philia. É o amor com cores de amizade compartilhado por melhores amigos, por pais e filhos, por companheiros de viagem e de armas, por membros da mesma comunidade ou religião.

É um amor baseado na vantagem mútua, no prazer e na admiração recíproca, que nos faz ter a crença de que o outro aja conforme o combinado. Permite que algo tão improvável quanto dois seres humanos localizados em pontos distantes em quilômetros cheguem aproximadamente no mesmo horário em um mesmo lugar – digamos, um cinema –, estabeleçam um diálogo e assistam ao mesmo filme lado a lado. Tudo isso a partir de uma única troca de mensagens via celular.

AMOR E SEXO

Finalmente podemos chegar ao amor romântico, aquele entre homem e mulher. (Ele também pode acontecer entre homem e homem ou mulher e mulher, mas olharemos esse caso mais adiante.) O amor romântico é diferente do amor materno, paterno ou fraterno. Duas pessoas que se amam romanticamente em geral não são da mesma família. Ao contrário. Por razões que abordaremos mais à frente neste dossiê, sentimos menor atração sexual quanto maior for o parentesco. E, ainda assim, adotamos nosso cônjuge como se fosse um familiar, pois é com ele que planejamos ter nossos filhos.

O amor romântico também vai além do amor que sentimos por amigos. Podemos até dizer que nosso cônjuge é nosso melhor amigo, mas apenas num sentido figurado. O amor romântico ainda vai muito além do companheirismo (caso contrário, seríamos apaixonados por nossos melhores amigos, do sexo oposto ou não). E, por fim, amor romântico não é sexo. Podemos sentir tesão por qualquer bonitona que passa pela rua ou por um galã qualquer da novela. Mas disso para querermos abrir nossa vida e nos doar a um desconhecido há um enorme passo.

Quando amamos, sentimos mais que afeição, simpatia, gratidão, confiança, tesão, admiração. Sentimos algo louco que nos faz escrever cartas ridículas, ficar sem dormir ou comer, deixar os amigos em segundo lugar, abandonar a casa dos pais e não pensar em outra pessoa.

O amor romântico é um sentimento que nos faz querer viver só com uma pessoa até a morte – mesmo que esse sentimento possa durar bem menos que nossa vida, como atestam os 385 mil divórcios registrados no Brasil em 2018. Há quem diga que ele é uma invenção cultural. Mas quando amamos não temos dúvida de que ele existe e que é muito mais do que algo restrito à nossa cultura.

Sentimos que ele é universal – e há fortes indícios de que o seja, mesmo em sociedades nas quais o cônjuge é escolhido pela família, e não pelos noivos. O psicólogo David Buss, da Universidade do Texas, fez um estudo com 10 mil homens e mulheres de 37 culturas diferentes espalhadas pelo mundo, perguntando o que lhes atraía num cônjuge. Em todas elas, o amor recíproco foi avaliado como a condição mais importante na hora de escolher um cônjuge.

E aí chegamos a uma das grandes questões da humanidade: por que o amor existe se o sexo já basta para a nossa reprodução? Você já deve ter percebido que este texto busca ser fiel a um argumento central: o egoísmo genético tal como explicado por Richard Dawkins. Não é de surpreender então que a resposta esteja na replicação dos genes. Homens não podem ter filhos sozinhos, e tampouco as mulheres. Um precisa do DNA do outro. Esse problema se resolveria com o sexo casual à moda dos cachorros de rua.

Eles rodeiam a cadela no cio, disputam quem vai ficar com ela, e pronto. Mas o caso dos humanos é diferente. Sim, sentimos tesão por qualquer parceiro sexual em potencial. Parece que temos de tudo para não ser monogâmicos. Mas temos também um sentimento que nos une a uma única pessoa e nos faz querer fazer sexo especificamente com ela – ainda que tenhamos de desligar nosso radar sexual para evitar uma traição. Somos monogâmicos e não o somos. Somos fiéis imperfeitos, capazes de transar amando ou não, mas sempre idealizando uma união entre sexo e amor.

PAIXÃO À GREGA

A mitologia da Grécia Antiga tem sua própria explicação para a ideia de casais serem duas metades da mesma laranja.

Se o amor de família ou de amizade foi definido pelos gregos como philia, o amor romântico recebeu o nome de erôs em referência ao deus do amor, Eros – ou Cupido, para os romanos. No Banquete de Platão, o poeta Aristófanes explica a origem do sentimento de erôs.

No início, a natureza dos humanos era diferente – seriam unidades completas, “de forma esférica, com costas e flancos arredondados, com quatro mãos, o mesmo número de pernas, dois rostos totalmente idênticos num pescoço perfeitamente redondo, mas uma cabeça única para o conjunto desses dois rostos opostos um ao outro.

Tinham quatro orelhas, dois órgãos de geração e todo o resto em conformidade”, descreve Aristófanes. Uns, descendentes do Sol, tinham duas partes masculinas; outros, descendentes da Terra, tinham duas partes femininas. Isso lhes dava uma força tamanha que os fez escalar o céu para combater os deuses.

Zeus, em punição, cortou-os em dois, nascendo assim a divisão entre homem e mulher. Acabou-se então a unidade e a felicidade humana, e cada metade passou a procurar seu correspondente para recuperar a completude. Claro, isso é mitologia. Não tem validade científica. Mas, como metáfora, explica a busca obsessiva pela cara-metade, que é a essência do amor romântico.