Texto: Bruno Carbinatto | Ilustrações: Estavan Silveira | Design: Carlos Eduardo Hara | Edição: Bruno Vaiano

Em 1980, um monge budista entrou na caverna Baishiya Karst, no planalto do Tibete, para meditar. No chão, encontrou metade de uma mandíbula humana. Não foi uma surpresa: o local, um santuário no oeste da China, era conhecido entre os religiosos por abrigar ossos, ferramentas de pedra e outros vestígios de ocupações ancestrais.

O monge entregou o artefato arqueológico a seu superior, que doou o osso à Universidade de Lanzhou – onde especialistas, em uma análise rápida, não perceberam nada especial. O achado acabou na gaveta.

Quatro décadas depois, em 2019, a mandíbula seria datada em 160 mil anos, e identificada como um raro e valioso fragmento de um denisovano. Trata-se de um hominídeo extinto, descoberto em 2010, que foi contemporâneo tanto da nossa espécie como dos neandertais.

Há 70 mil anos, quando as primeiras ondas migratórias do Homo sapiens, partindo da África, chegaram à Ásia, os denisovanos já estavam lá – algo que se evidencia na idade do osso, 90 mil anos mais antigo que a chegada dos primeiros sapiens à Rússia e à China.

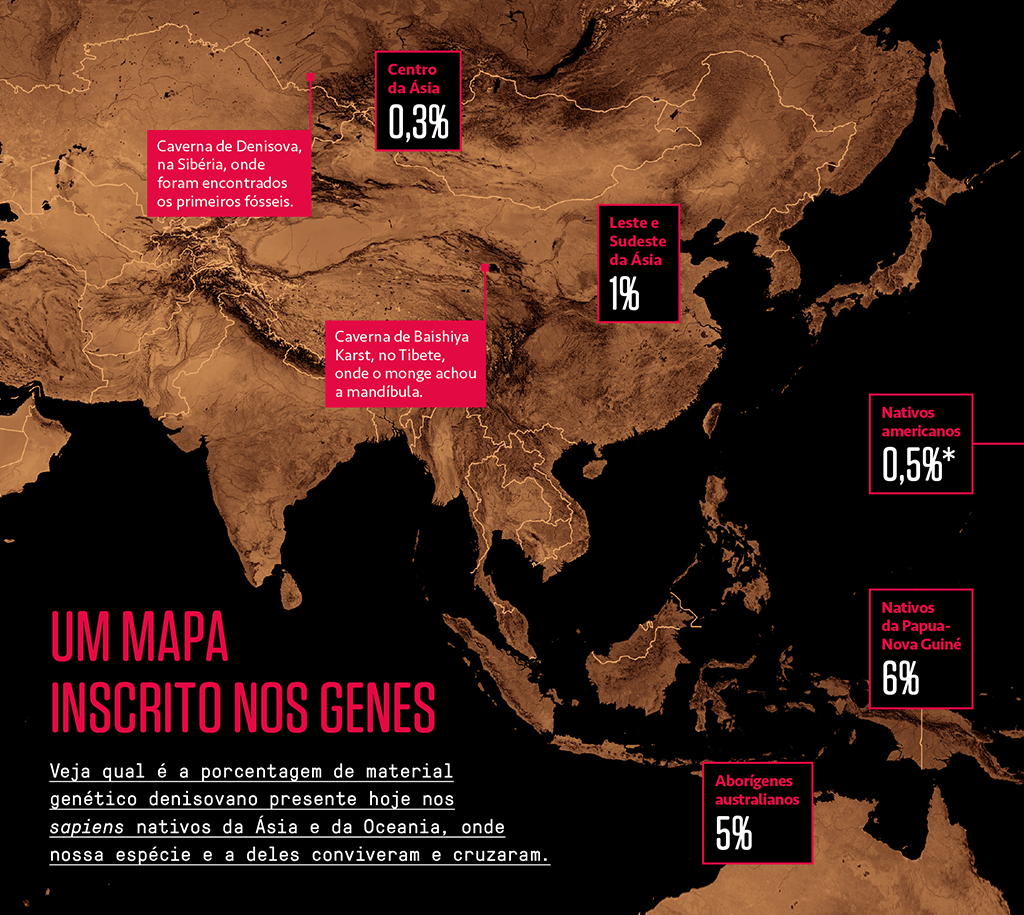

Não sabemos se o encontro foi pacífico. Os denisovanos, como os neandertais, eram tão parecidos conosco que podíamos transar e produzir bebês viáveis com eles. Esses cruzamentos deixaram vestígios em nosso genoma: uma pequena porcentagem do DNA das duas espécies permanece em boa parte dos humanos atuais.

Apesar da intimidade, os denisovanos são uma incógnita. Sabemos pouco sobre seus hábitos, suas feições, seus corpos, sua distribuição geográfica, seus fluxos migratórios e os motivos de sua extinção (que pode ter sido, em parte, responsabilidade dos sapiens).

Esse mistério é culpa da escassez de fósseis: até a mandíbula da caverna tibetana sair da gaveta, em 2019, toda a informação que os cientistas tinham sobre os denisovanos vinha de um pequeno punhado de indícios encontrados na década de 2000 em uma outra caverna: a de Denisova, na Sibéria (daí o nome).

Eram três dentes, um naco de dedo mindinho e um fragmento alongado de um braço ou perna. Um candidato a pedaço de crânio ainda está sob análise. Em 2010, o sueco Svante Pääbo, do Instituto Max Planck, analisou o DNA do dedo e se surpreendeu. O genoma não era nem neandertal, nem humano. Pertencia a uma espécie inédita.

Esses poucos ossos não permitiam concluir grande coisa sobre a aparência desses hominídeos. Mas o material genético deu pistas valiosas sobre a realidade deles. Por exemplo: o fragmento de osso mais longo pertencia a uma menina híbrida de primeira geração, cujo pai era denisovano e a mãe, neandertal.

Pau que dá em Chico, dá em Francisco: eles também cruzaram com os sapiens. Hoje, sabemos que os denisovanos contribuíram com algo entre 0,5% e 5% do DNA de povos do leste e do sudeste asiático, dos arquipélagos da Oceania, aborígenes australianos e nativos das Américas. A herança alcança 6% na ilha de Papua Nova-Guiné, ao norte da Austrália.

Por outro lado, não há evidências de que africanos e europeus carreguem genes denisovanos. A Europa era território neandertal: até 2% dos genes de europeus atuais vêm da espécie. Já os africanos são 100% sapiens – ao menos aqueles que não têm nenhum antepassado de outro continente.

Com esses dados foi possível estimar a distribuição geográfica original desses hominídeos e entender sua posição na árvore filogenética do gênero Homo: acredita-se que os denisovanos tenham divergido dos neandertais há 400 mil anos, e dos heidelbergensis (o hominídeo africano que deu origem também ao sapiens e aos neandertais) há 600 mil. Ou seja: eram mais parecidos com os neandertais do que conosco.

![[BF2024-PRORROGAMOS] - Paywall - DESKTOP - 728x90](https://super.abril.com.br/wp-content/uploads/2024/12/BF2024-PRORROGAMOS-Paywall-DESKTOP-728x90-1.gif)

![[BF2024-PRORROGAMOS] - Paywall - MOBILE - 328x79](https://super.abril.com.br/wp-content/uploads/2024/12/BF2024-PRORROGAMOS-Paywall-MOBILE-328x79-1.gif)