As bombas que arrasaram Hiroshima e Nagasaki fizeram o Japão se render. Mas os EUA já tinham pronta mais uma, para jogar em Tóquio. Ela não chegou a ser usada e foi mandada de volta para testes em laboratório – onde causaria dois acidentes fatais.

Texto Bruno Garattoni

Ilustração Gustavo Magalhães

Design Carlos Eduardo Hara

“Algumas pessoas riram, algumas pessoas choraram, a maioria ficou em silêncio. Eu me lembrei de uma passagem das escrituras hindus, o Bhagavad Gita. Vishnu está tentando convencer o Príncipe de que ele deveria assumir suas funções. Para impressioná-lo, assume sua forma com vários braços e diz: ‘Agora eu me tornei a Morte, a destruidora de mundos’. Acho que todos nós pensamos isso, de uma forma ou de outra.”

Foi com essas palavras, e semblante pesado e melancólico, que o físico J. Robert Oppenheimer descreveu, 20 anos depois, o momento da explosão da primeira bomba atômica: o teste Trinity, que aconteceu às 5h29 da manhã de 16 de julho de 1945. Nele, a equipe liderada por Oppenheimer acionou uma bomba contendo 6,2 kg de plutônio – material que eles haviam aprendido a produzir irradiando urânio num acelerador de partículas.

Dentro da bomba havia uma série de explosivos convencionais, cuja detonação comprimiu a esfera de plutônio. Com isso, ele entrou em estado “supercrítico”, iniciando uma reação em cadeia que liberou energia equivalente a 22 kilotons (22 mil toneladas de dinamite) no deserto do Novo México. Tudo correu como previsto – e, menos de um mês depois, no dia 6 de agosto, os americanos jogaram a primeira bomba atômica sobre o Japão, em Hiroshima. Três dias mais tarde, veio a segunda, em Nagasaki.

O resultado disso foi tão apavorante, com mortes numa escala tão gigantesca e de formas tão novas e sinistras (dezenas de milhares de pessoas foram envenenadas pela radiação, queimadas vivas pela onda de calor ou simplesmente vaporizadas pela onda de choque), que o Japão se rendeu uma semana mais tarde, no dia 15 de agosto. Mas por muito pouco a coisa não foi além: na véspera, dia 14, o presidente americano Harry Truman informou o embaixador britânico que os EUA iriam lançar uma terceira bomba atômica, sobre Tóquio.

Os militares se referiam a ela como “Rufus”. Era só um apelido, como o “Little Boy” da bomba de Hiroshima e o “Fat Man” do artefato lançado em Nagasaki. A bomba Rufus era essencialmente idêntica à Trinity e à Fat Man, com um núcleo de plutônio de 6 kg (a Little Boy era diferente, pois usava urânio e por isso era um pouco menos potente, com “apenas” 15 kilotons).

Com a rendição incondicional do Japão, a Rufus foi desmontada e seu núcleo de plutônio foi mandado de volta para o Los Alamos National Laboratory, o enorme complexo de pesquisas em Washington DC que havia desenvolvido a bomba atômica. Ela estava voltando para casa. E, assim que chegou, cientistas nucleares começaram a usá-la em testes. Eles queriam entender melhor como o plutônio se torna “crítico” ou “supercrítico”. Os materiais radioativos, como o urânio e o plutônio, emitem radiação eletromagnética (formada por ondas de energia pura, como os raios gama) e também partículas altamente energizadas: alfa, beta e nêutrons.

Para iniciar uma reação nuclear, você precisa de duas coisas: uma determinada quantidade de combustível nuclear (a chamada “massa crítica”) e alguma maneira de confinar os nêutrons. Se você fizer isso, impedindo que essas partículas se dispersem, acontece uma coisa interessante: os nêutrons quebram os átomos de plutônio (ou de urânio), e isso libera mais nêutrons, que por sua vez quebram mais átomos, e por aí vai. É uma reação em cadeia, autossustentável, na qual o combustível nuclear alcança o estado “crítico” – em que ele vai quebrando os próprios átomos sozinho, sem precisar de ajuda externa.

Além de nêutrons, a reação também libera muito calor. É assim que os reatores nucleares funcionam: eles usam esse calor para ferver água e movimentar uma turbina, gerando eletricidade (quando um reator alcança o estado autossustentável pela primeira vez, diz-se que ele alcançou a “criticalidade”).

Nas bombas atômicas, o princípio é o mesmo, mas o objetivo é diferente. Nelas, você quer provocar o estado “supercrítico”, em que a reação nuclear não apenas se mantém: ela vai aumentando de intensidade. A ideia é fazer isso de forma violenta, para causar uma liberação súbita de energia: a explosão (ou “supercriticalidade imediata”). Na Little Boy, dois pedaços de urânio eram arremessados um contra o outro, dentro da bomba – quando se chocavam, eles alcançavam massa crítica e a reação começava. Já a Trinity, a Fat Man e a Rufus usavam o princípio da implosão, em que a esfera de plutônio é comprimida por uma onda de choque (isso aumenta a densidade dele, que entra em estado supercrítico).

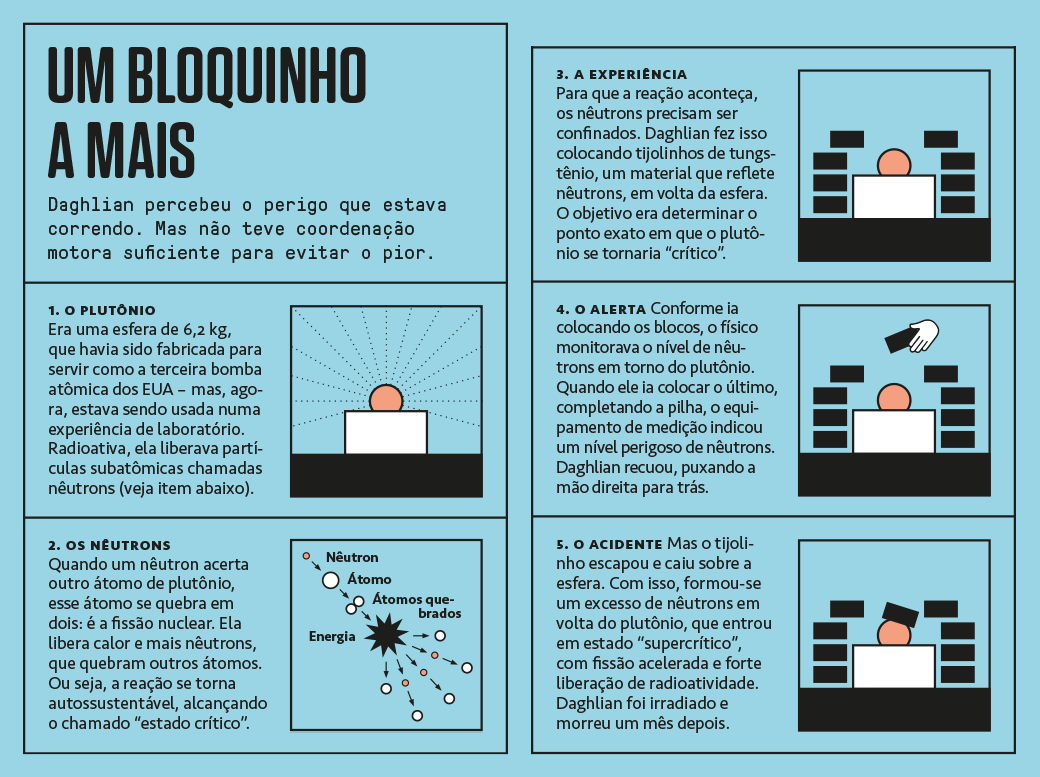

No laboratório de Los Alamos, os cientistas decidiram usar o núcleo da bomba Rufus para fazer um teste de criticalidade. Ele não envolvia nenhuma explosão: a ideia era só confinar os nêutrons até que o plutônio entrasse em estado crítico (e, assim, determinar qual era o nível mínimo de nêutrons para que ele fizesse isso). No dia 21 de agosto de 1945, menos de uma semana após a rendição do Japão – e com a Segunda Guerra Mundial ainda acontecendo –, Harry Daghlian, um físico americano recém-formado, de 24 anos, começou a experiência.

Ele cercou a bola de plutônio com uma pilha de blocos de tungstênio: um material que reflete os nêutrons, fazendo com que se concentrem em torno da esfera. Daghlian foi empilhando mais tijolinhos com cuidado e observando a reação. Quando ia colocar o último, os instrumentos do laboratório emitiram um alerta, avisando que o nível de nêutrons estava ficando perigoso. Então ele puxou a mão direita, afastando o tijolo. Só que o bloco escapou – e caiu sobre a esfera. Quando isso aconteceu, o plutônio imediatamente entrou em estado “supercrítico”, liberando calor e vários tipos de radiação.

Harry conseguiu tirar o tijolo de tungstênio, interrompendo a reação nuclear e evitando que acontecesse algo pior. Mas recebeu 3,1 grays de radiação – o equivalente a tirar 4 mil radiografias de raio X, ou fazer 400 exames de tomografia computadorizada, de uma só vez. Nos dias seguintes, a mão dele foi ficando queimada e desfigurada.

Mas o sofrimento não ficou nisso. Doses altas de radiação, como a que Daghlian recebeu, conseguem arrancar os elétrons dos átomos do corpo, que ficam ionizados (eletricamente instáveis) e podem se combinar de maneiras anormais. Isso causa a deterioração imediata dos tecidos – a exposição a mais de 0,7 gray provoca danos em todos os órgãos vitais. O físico entrou em coma e morreu alguns dias depois, em 15 de setembro.

Você deve estar pensando: mas como assim o sujeito mexeu com um pedaço de plutônio desse jeito, sem barreiras de proteção contra radiação, e colocando os blocos de tungstênio diretamente com a mão? Naquela época, em que a energia nuclear era novidade, o pessoal do Los Alamos não levava os riscos muito a sério mesmo – eles faziam os testes de criticalidade num galpão comum, sem qualquer isolamento.

Com a morte de Daghlian, a primeira causada num acidente nuclear, a diretoria do Los Alamos até tomou uma medida de precaução: a partir dali, as experiências de criticalidade só poderiam ser feitas na presença de dois cientistas. A ideia era que um fiscalizasse o outro, e com isso evitar condutas perigosas durante os testes.

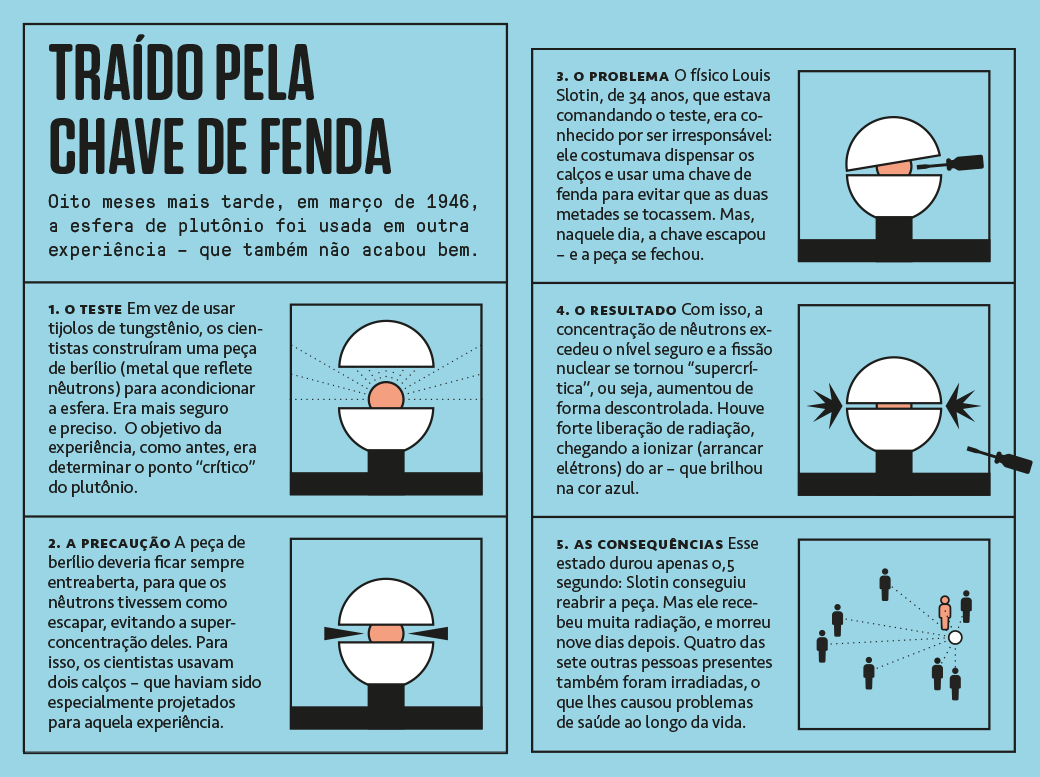

Não foi o suficiente para frear o físico canadense Louis Slotin, de 34 anos, um veterano do Projeto Manhattan (que deu origem à bomba atômica). Slotin era conhecido por ser um expert – foi ele o responsável por montar a bomba Trinity – e pelo estilo bad boy: lutava boxe, gostava de usar botas de caubói e não era muito de seguir regras. Inclusive envolvendo testes nucleares.

Os cientistas do Los Alamos haviam construído duas peças de berílio, um metal que reflete nêutrons, para colocar a esfera de plutônio dentro. Era mais preciso e seguro do que empilhar tijolinhos de tungstênio sobre a mesa, como fizera Daghlian. Mas havia um detalhe crucial: o recipiente (que parecia uma sopeira) precisava ficar entreaberto, para que parte dos nêutrons conseguisse escapar [veja infográfico abaixo]. Isso era feito colocando calços entre as peças.

Só que Slotin preferia outro método: ele punha uma chave de fenda entre as duas metades. Era uma tremenda irresponsabilidade, e todo mundo ali sabia disso. O italiano Enrico Fermi, que também trabalhava no Los Alamos (ele criou o primeiro reator nuclear e ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1938) chegou a dizer que Slotin estaria “morto em um ano” se continuasse trabalhando daquele jeito. O físico Richard Feynmann, outro expoente do Projeto Manhattan, comparava aquilo a “cutucar o rabo de um dragão”.

Slotin já havia feito o teste daquele jeito algumas vezes. Até que, no dia 21 de maio de 1946, na presença de outras sete pessoas (quatro físicos, um engenheiro, um fotógrafo e um segurança), o dragão finalmente acordou. A bendita chave de fenda escorregou, caiu, e as duas peças de berílio se fecharam sobre a esfera de plutônio – sem deixar nenhum espaço para que os nêutrons escapassem.

Em frações de segundo, o plutônio entrou em estado supercrítico. E foi pior do que da outra vez: como o recipiente de berílio prendia melhor os nêutrons, a reação de fissão nuclear acelerou de forma ainda mais violenta. Ela liberou calor e uma onda de radiação tão forte que chegou a ionizar (arrancar os elétrons) das moléculas de ar, provocando um flash de luz azul.

Slotin reagiu rápido e conseguiu reabrir a cúpula de berílio, interrompendo o estado supercrítico. Mas recebeu incríveis 11 grays de radiação – o equivalente a fazer 1.400 exames de tomografia computadorizada ou tirar 14 mil chapas de raio X.

Ele imediatamente começou a passar mal e foi internado num hospital. Nos dias seguintes, começaram a aparecer queimaduras internas em seu corpo – que os médicos compararam a “queimaduras de sol tridimensionais”. Eram lesões provocadas pela radiação. No sétimo dia, com o quadro se agravando, Slotin começou a ter confusão mental e dificuldade respiratória, que evoluiu para coma. Morreu dois dias depois.

Seu corpo acabou absorvendo a maior parte da radiação, evitando que as outras testemunhas da experiência recebessem doses igualmente altas. O mais exposto foi o físico Alvin Graves, de 34 anos, que absorveu 1,9 gray. Ele viveu mais 19 anos até morrer de infarto, agravado por um hipotireoidismo severo (a glândula tireoide é um dos pontos do corpo mais afetados pela radiação). O físico Marion Cieslicki, que tinha 23 anos na época do acidente, recebeu 0,15 gray – e morreu de leucemia aos 42 anos de idade.

Dwight Young, o fotógrafo de 54 anos, foi exposto a 0,62 gray; mas viveu até os 83 anos, quando morreu de infecção e anemia grave. Três dos presentes (os físicos Samuel Kline e Raemer Schreiber, e o engenheiro Theo Perlman) absorveram doses relativamente baixas e levaram vidas normais. O segurança, o soldado Patrick Joseph Cleary, de 21 anos, recebeu 0,41 gray. Mas não teve tempo de desenvolver problemas de saúde relacionados à radiação: morreu quatro anos depois, na Guerra da Coreia.

A esfera de plutônio, que então foi apelidada de demon core (núcleo do demônio), também encontrou seu fim. Ela foi derretida, e seu material reprocessado para uso em outras bombas atômicas – que foram detonadas em testes nucleares nos anos seguintes.

Os acidentes de criticalidade continuaram, mas não só em laboratório: com a energia nuclear se tornando cada vez mais presente, eles passaram a ocorrer também em usinas, submarinos e centros de reciclagem de material radioativo. Ao todo, houve 60 incidentes do tipo (1), com 21 mortes (a lista não inclui os casos de Chernobyl e Fukushima, que tiveram outras causas).

O último de todos aconteceu em Tokai, uma cidade japonesa de 37 mil habitantes onde funcionavam uma usina nuclear e um centro de reciclagem de urânio. No dia 30 de setembro de 1999, os técnicos misturaram óxido de urânio com ácido nítrico, para transformá-lo em nitrato de urânio – que seria processado e reutilizado em outras usinas nucleares. Eles estavam com pressa e despejaram óxido demais, rápido demais, até que o urânio entrou em estado crítico. 667 pessoas, entre funcionários, paramédicos e moradores da região, foram expostas à radiação. Os técnicos Hisahi Ouchi, de 35 anos, e Masato Shinohara, de 40, receberam as maiores doses – e morreram alguns meses depois.

* * *

Fonte 1. A Review of Criticality Accidents – 2000 Revision. Los Alamos National Laboratory.