Texto: Guilherme Eler | Fotos: Araquém Alcântara | Design: Juliana Krauss | Edição: Alexandre Versignassi

A região de Novo Progresso, município do sudoeste do Pará, queimou como nunca no último dia 10 de agosto de 2019. Imagens de satélite reunidas pelo Inpe acusavam 124 focos locais de calor, um crescimento de 300% em um único dia. Mas o recorde não durou sequer pelas 24 horas seguintes. No domingo, 11, as imagens do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais já mostravam 203 casos de incêndio, o que só fez aumentar a nuvem espessa de fumaça que envolvia a cidade paraense.

As suspeitas do Ministério Público e da Polícia Federal é que o número anormal de queimadas não foi obra do acaso. Muito pelo contrário: foi premeditado – e combinado via WhatsApp. Um grupo de 70 madeireiros, pecuaristas e produtores rurais com propriedades no entorno da BR-163 teria escolhido a data para fazer a limpeza de pastos e áreas desmatadas usando fogo. A ideia era mostrar para o governo federal que estavam dispostos a trabalhar. “O único jeito é derrubando (sic). Para formar e limpar nossas pastagens, é com fogo”, teria dito um proprietário local entrevistado pelo jornal Folha do Progresso, onde o chamado “Dia do Fogo” foi denunciado cinco dias antes de acontecer.

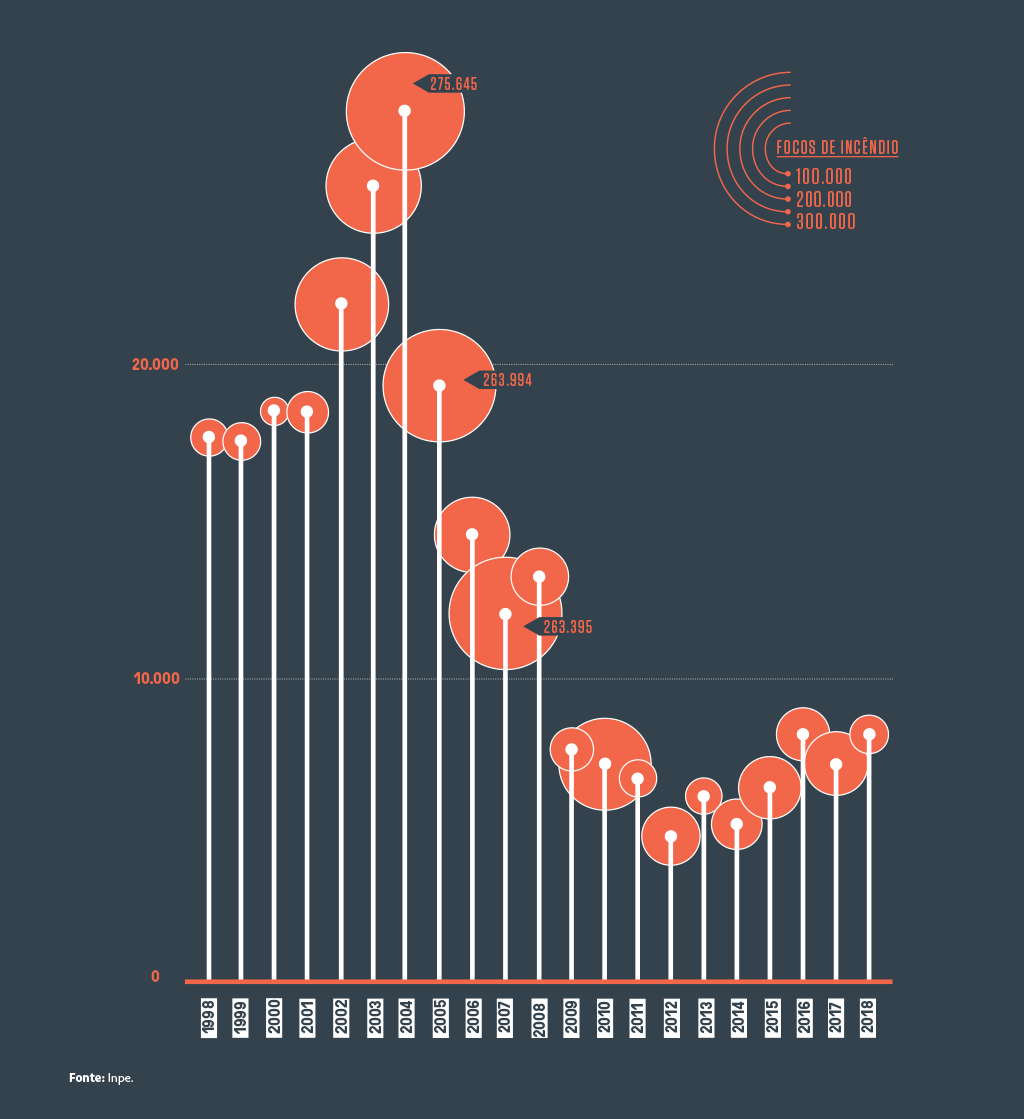

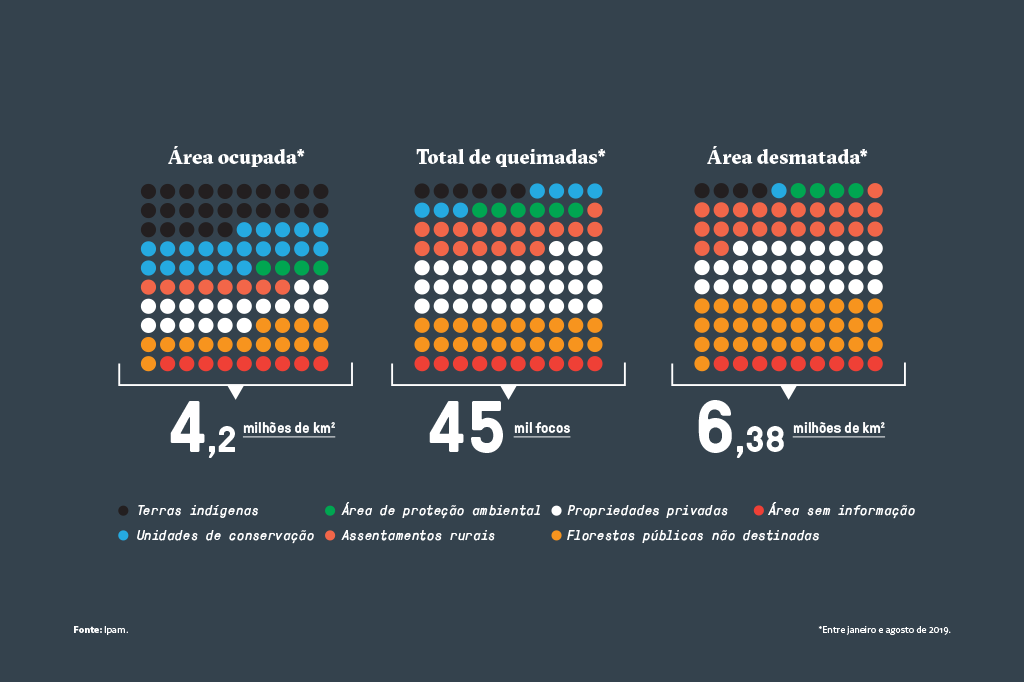

O evento ajudou a consolidar os números alarmantes do mês de agosto. A terra não ardia de forma tão intensa na Amazônia desde 2010. Quase 31 mil focos despontaram na região só naquele mês, atingindo uma área que, somada, dá 30 mil km² – ou 4,2 milhões de campos de futebol. Juntando os oito primeiros meses de 2019, são 45 mil queimadas – quase o triplo do ano passado no mesmo período. E contando.

Dez cidades da Amazônia acumularam, sozinhas, 37% das queimadas e 43% dos desmatamentos do País até julho de 2019.

A diferença é que, ao contrário do que aconteceu em anos como 2010 e 2015, que enfrentaram secas extremas – e, por tabela, tiveram uma alta repentina no número de incêndios –, 2019 não anda menos chuvoso do que deveria. Segundo o Ipam (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia), a atual temporada de seca tem sido, na verdade, menos intensa que a de anos anteriores. Isso quer dizer que, por si só, as condições naturais não justificam a alta.

Como resposta ao maior número de incêndios, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que proibia queimadas em todo o País por 60 dias. Em seguida, o texto da determinação foi alterado, restringindo a proibição à Amazônia Legal – área que abrange toda a região Norte, além de partes dos Estados de Mato Grosso e Maranhão.

Limpar o solo com ajuda de queimadas, como sugeriam os articuladores do “Dia do Fogo”, é uma técnica usada não apenas na região amazônica. Ao final do plantio de culturas como a cana, por exemplo, é comum que se queime a lavoura já pensando no próximo ciclo de plantio.

O problema é que, para além desse uso controlado, incêndios da região Norte costumam seguir o rastro de um processo implacável: o desmatamento. No úmido bioma amazônico, focos de calor não são espontâneos. Em vez disso, nascem em áreas onde antes existia floresta – derrubada, muitas vezes, de forma criminosa.

Um ponto que reforça essa relação é o fato de os dez municípios amazônicos com mais focos de incêndio serem também os que mais desmataram, de acordo com uma nota técnica do Ipam. Sozinhas, essas cidades concentraram 37% dos focos de calor e 43% do desmatamento registrado até julho. Tais números acompanham também a alta de 203% no total de alertas de derrubada de árvores na Amazônia no trimestre entre junho e agosto, quando comparado ao mesmo período de 2018.

Segundo dados do MPF, queimadas recentes servem para consolidar ou expandir desmatamentos mais antigos. Ao todo, 816 áreas desmatadas em 2017 e 2018 pegaram fogo entre o início de janeiro e 10 de setembro de 2019.

![[DIA-DOS-PAIS]---Banner-728x90---Paywall](https://super.abril.com.br/wp-content/uploads/2024/07/DIA-DOS-PAIS-Banner-728x90-Paywall.gif)

![[DIA-DOS-PAIS-2024]---Banner-PaywallSuper-Mobile-328x80](https://super.abril.com.br/wp-content/uploads/2024/07/DIA-DOS-PAIS-2024-Banner-PaywallSuper-Mobile-328x80-1.gif)