Agências espaciais e empresas unem esforços para voltar ao satélite – desta vez, para ficar.

Agências espaciais e empresas unem esforços para voltar ao satélite – desta vez, para ficar.

Texto: A.J. Oliveira | Edição: Alexandre Versignassi | Design: Juliana Krauss

Quando um ser humano pisou pela primeira vez na superfície lunar, em 20 de julho de 1969, os olhos do mundo estavam vidrados na TV. A Nasa estima que o pouso da Apollo 11 tenha sido acompanhado por 530 milhões de pessoas. Uma em cada sete no planeta da época.

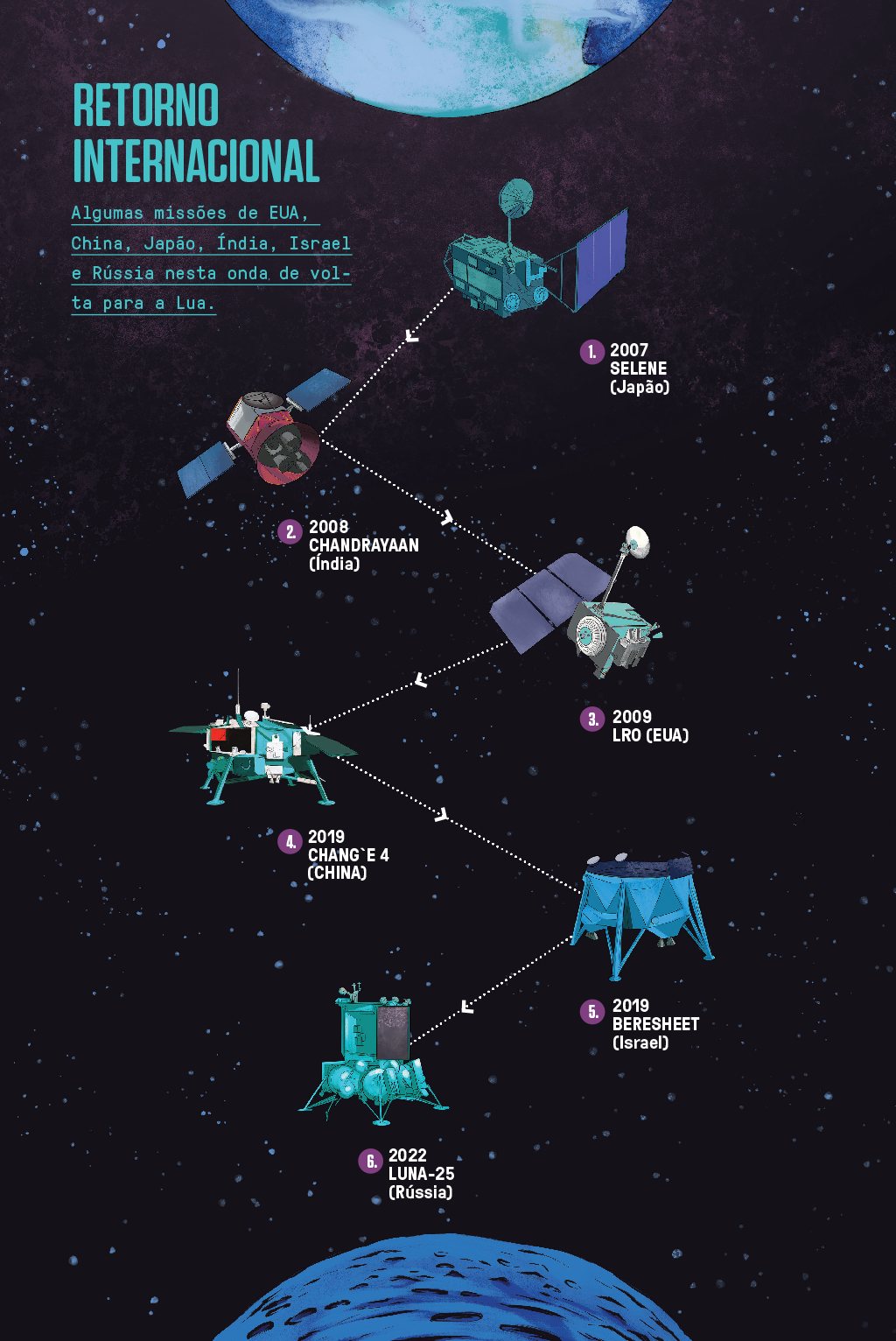

Era o auge da Guerra Fria, quando Estados Unidos e União Soviética usaram a Lua como palco de exibição de seu poderio tecnológico: entre 1958 e 1976, EUA e URSS despacharam um total de 79 missões para lá. Foram em média quatro por ano.

Projetadas para sobrevoar, orbitar, impactar e pousar, essas expedições proporcionaram uma avalanche de informações sobre nosso satélite natural. E mais importante: presentearam os terráqueos com a chance de contemplar, pela primeira vez, seu próprio planeta de longe.

Até o final dos anos 1960, os soviéticos lideravam a corrida rumo à Lua. Seus dois principais programas, Luna e Zond, alcançaram feitos como o lançamento da primeira espaçonave a atingir a superfície lunar, a primeira a mandar de volta imagens do lado oculto da Lua, a primeira a realizar um pouso suave lá em cima, a primeira sonda a orbitá-la e, por último, mas não menos importante, a primeira a transportar formas de vida até lá e trazê-las de volta.

Foi em setembro de 1968, quando a União Soviética colocou tartarugas, moscas, larvas, plantas, sementes, bactérias e outros materiais biológicos a bordo da missão Zond 5. As tartarugas emagreceram: 10% de seu peso se foi, mas não perderam o apetite e permaneceram bem de saúde. Parecia estar tudo no jeito para que o primeiro cosmonauta – e ser humano – embarcasse em uma jornada lunar. Mas então os EUA dispararam seu tiro de misericórdia. Apenas três meses depois, lançaram a Apollo 8, primeira missão a levar astronautas à órbita da Lua e trazê-los de volta em segurança. Com as missões Apollo que se seguiram, os americanos roubaram a cena.

Markus Landgraf, analista de exploração humana e robótica da Agência Espacial Europeia (ESA), considera que o impacto científico do programa Apollo é subestimado até hoje. Segundo o analista, ele representou uma revolução na ciência do Sistema Solar, sendo diretamente responsável por boa parte do que sabemos sobre os planetas, o meio interplanetário e o Sol. Isso só foi possível graças aos 378 quilos de rochas e regolito trazidos de volta pelas seis Apollos que pousaram na Lua entre 1969 e 1972. Sondas soviéticas trouxeram apenas 301 gramas.

Análises dessas amostras nos forneceram um primeiro vislumbre detalhado sobre processos geológicos lunares e sua composição mineral. “O que é irônico, porque o programa Apollo nunca foi pensado para ser científico”, aponta Landgraf.

Desde 1972, com a derradeira Apollo 17, seres humanos nunca mais pisaram na Lua. A vitória americana colocou uma pá de poeira lunar na corrida espacial, e os dias de ouro da exploração lunar chegariam ao fim. E não foi só isso. “Assumiu-se que tudo o que havia para se saber da Lua já estava sabido.” Até entre os cientistas ganhou espaço a visão da Lua como um lugar morto, que pouco tinha a oferecer para o progresso das ciências espaciais.

Essa ideia, no entanto, vem sendo desconstruída. O renascimento da exploração lunar começou no século 21. Os japoneses firmaram seu programa espacial com a missão Selene, de 2007, que produziu o mapa mais detalhado do campo gravitacional lunar até o momento e obteve algumas das imagens mais estonteantes da Lua e da Terra, registradas por uma câmera de alta definição. Logo, outros agentes entrariam de cabeça nesse jogo.