A queda da ciclovia e o viaduto do rei da Bélgica

A Bélgica esteve no centro da Primeira Guerra, literalmente. Em 1914, a Alemanha invadiu o país, que virou, nos quatro anos seguintes, uma terra rasgada de trincheiras, gás de cloro e sangue. Liège, Ardenas e Ypres foram palco de algumas das grandes batalhas do então maior conflito armado da história. Espremida entre as potências inimigas França […]

A Bélgica esteve no centro da Primeira Guerra, literalmente. Em 1914, a Alemanha invadiu o país, que virou, nos quatro anos seguintes, uma terra rasgada de trincheiras, gás de cloro e sangue. Liège, Ardenas e Ypres foram palco de algumas das grandes batalhas do então maior conflito armado da história. Espremida entre as potências inimigas França e Alemanha, a Bélgica lutou como pôde. Seu rei, Alberto I, virou um verbete enciclopédico muito mais simpático que o antecessor. Enquanto o tio, Leopoldo II, tornou-se a personificação do horror máximo proporcionado pela pilhagem europeia da África (o Estado Livre do Congo, empreendimento pessoal do monarca, matou 10 milhões de pessoas), Alberto I se colocou à frente das tropas e, apesar do inimigo mais forte, participou da luta que deu a vitória aos aliados. Passou a ser chamado pela imprensa internacional de “Rei-Herói” ou “Rei-Soldado”.

Com o fim da guerra, os líderes de um mundo radicalmente novo se reuniram em 1919 na Conferência de Versalhes para tratar dos termos de paz e do novo jogo político global. O Brasil participou, com uma comitiva liderada pelo recém-eleito presidente Epitácio Pessoa. Na França, ele se aproximou do rei belga e o convidou a conhecer as maravilhas da gigante nação d’além-mar e mostrar que não se tratava de uma das tantas “turbulentas novas repúblicas americanas”. Ele topou, mas o convite recebeu críticas no Brasil. Afinal, por que a jovem república precisava da afirmação de um rei? A Revista de História da Biblioteca Nacional lembra que Lima Barreto cutucou nossa “república da igualdade, liberdade e paternidade”, denunciando a “vocação aristocrática dos republicanos que se prontificavam a mimar o rei”.

E como teve mimo.

O prefeito da capital federal, Carlos Sampaio, maquiou a praça Mauá, a avenida Rio Branco e as ruas da Zona Sul. Removeu mendigos, prostitutas e moleques descalços da vista da comitiva real. De qualquer modo, os cariocas estavam ansiosos pela visita. Biografias do rei nas livrarias, filme sobre a Bélgica no cinema, selo comemorativo, bandeirinhas pretas, amarelas e vermelhas à venda, efígies, medalhas…

Em 19 de setembro de 1920, Alberto I e a rainha Elizabeth chegaram ao Rio de Janeiro, saudados por uma multidão entusiasmada. Seguiu-se uma programação pesada do melhor que o Rio tinha a oferecer na época. No Teatro Municipal, assistiram à apresentação de peças de compositores brasileiros, como Villa-Lobos. Foram ao Instituto Oswaldo Cruz e ao Jardim Botânico. Na Escola Nacional de Belas Artes, o rei “fitou por muito tempo A Batalha do Avaí, de Pedro Américo”, dizia a ampla cobertura feita pelo Estadão. “A rainha Elizabeth mostrou-se curiosa por um quadro de Chambelland sobre o Carnaval”. Ganharam festa infantil na Quinta da Boa Vista. Os diretores do Fluminense convidaram a comitiva do rei para frequentar a “sede de diversões daquele club”. Do Instituto Histórico, admiraram a baía de Guanabara. Foram ao Corcovado (sem o Cristo, que é de 1931), e às estradas do Alto da Tijuca, Vista Chinesa, do Andaraí. Foram até Teresópolis e Petrópolis. O Pão de Açúcar deslumbrou tanto o rei que ele insistiu em subir uma segunda vez, tal qual criança em montanha-russa. Ele também caminhou pelo Centro a pé, ora como ilustre desconhecido, ora sendo saudado pelos cariocas. Queria comer algo típico e tascaram-lhe de uma vez uma feijoada completa. Foi uma viagem e tanto.

Nos 14 dias que passou aqui, Alberto I deixou legados pelo Rio. O mais importante e surpreendente, talvez, tenha sido transformar Copacabana em um destino turístico (dando o pontapé para fazê-la o bairro mais famoso do Brasil). Todas as manhãs ele se dirigia à praia e nadava e nadava, esportista que era, para a curiosidade de uns e admiração de outros. Os banhos de mar já eram conhecidos dos brasileiros desde Dom João VI, mas ainda não eram lá muito populares. Muito menos naquela praia. “O que não tinha se generalizado entre os cariocas era a ideia de que Copacabana representava então a melhor praia de banhos do Rio de Janeiro e um dos mais belos pontos turísticos do país”, escreveu o historiador Paulo Francisco Donadio Baptista. “Não por acaso, o roteiro da visita não previa nenhum evento nessa lado da cidade”.

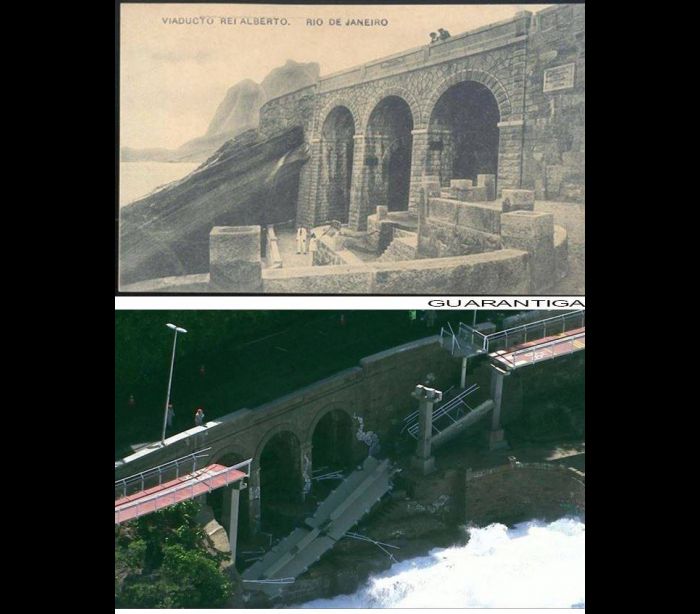

Outro legado da passagem do casal real foram os incrementos urbanísticos que algumas vias ganharam, como a avenida Niemeyer, que ligava o Leblon à praia da Gávea, como era antigamente conhecida a praia de São Conrado. A avenida ganhou “arcos iluminativos de original efeito, tendo no centro o escudo e os emblemas reais belgas, formados de lâmpadas elétricas” . A obra servia para amenizar a sinuosidade da avenida e foi batizada em homenagem ao visitante ilustre: viaduto Rei Alberto.

Nos anos 30, os arcos ganharam um apelido, Gruta da Imprensa, já que o local tinha vocação para acolher os fotógrafos e repórteres que cobriam o Circuito da Gávea, o primeiro Grande Prêmio do Brasil, anterior à Fórmula 1. A prova, que aconteceu entre 1933 e 1954, atraía pilotos estrangeiros e multidões a essa então despovoada área da cidade. Tudo para ver gente como Juan Manuel Fangio e Chico Landi, o maior vencedor da prova e primeiro brasileiro a correr na F-1. Landi, certa vez, bateu seu Maserati na mureta da Gruta da Imprensa. Foi um dos tantos acidentes do Circuito da Gávea, que, com 93 curvas, subidas e descidas e pisos variados (paralelepípedo, asfalto, brita e terra), ganhou o apelido Trampolim do Diabo (a QUATRO RODAS percorreu o circuito e conta com detalhes como ele está hoje em dia).

Com o fim da prova e a crescente urbanização do entorno, o viaduto do rei passou a atrair outros repórteres – os policiais. O local era popular entre pescadores, e foi assim que fez a primeira vítima famosa. Em 1972, o zagueiro Ari Ercílio, do Fluminense (com passagens por Internacional, Grêmio e Corinthians, além da Seleção), pescava nas pedras da Gruta da Imprensa quando caiu no mar e morreu afogado. Em 1977, o corpo de Claudia Lessin Rodrigues foi encontrado ali. Vítima de um dos crimes mais famosos da década (e jamais esclarecido), sua tragédia envolveu sexo, tráfico de drogas, artistas e jet-set internacional e, claro, virou filme.

Nas décadas seguintes, a decadência do viaduto ficou ainda mais latente, com restos de concreto, lixo e água parada. Até que, no verão de 2016, os cariocas o redescobriram, graças à nova ciclovia Tim Maia, que dá acesso ao local por meio de uma escada.

Em 21 de abril, a redescoberta foi literal, aos olhos do mundo. Quando a ressaca do mar estraçalhou um pedaço da novíssima e frágil ciclovia, matando duas pessoas, as imagens traziam à tona, em frente aos pedaços de pista despencados como se fossem tábuas podres de um autorama estragado, lá estavam eles: os arcos envelhecidos e abandonados – mas sólidos, de pé – do quase centenário viaduto de um rei que se na Bélgica foi soldado, aqui foi nadador.

Mais fotos antigas do viaduto aqui e aqui

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO

Lobos etíopes apaixonados por néctar podem ser os primeiros polinizadores carnívoros

Lobos etíopes apaixonados por néctar podem ser os primeiros polinizadores carnívoros Conheça a Língua Geral, o idioma “esquecido” que fundou o Brasil

Conheça a Língua Geral, o idioma “esquecido” que fundou o Brasil Cientistas descobrem por que cachorros se sacodem quando estão molhados

Cientistas descobrem por que cachorros se sacodem quando estão molhados 27 perguntas absurdas – e nossas respostas para elas

27 perguntas absurdas – e nossas respostas para elas O que é o “caxangá”, que os escravos de Jó jogavam?

O que é o “caxangá”, que os escravos de Jó jogavam?