Melancolia

Por que está aqui: mostra que a natureza é tão imperfeita e destrutiva quanto nós.

Melancholia | Direção e roteiro: Lars von Trier

Lars von Trier nunca pareceu muito bem consigo mesmo. A depressão confessa do artista, escancarada em seu filme anterior, Anticristo, tem novo capítulo em Melancolia – dois títulos, cá entre nós, nada alegrinhos. Mas o transtorno mental do diretor não faz mal ao seu cinema. Pelo contrário. Suas viagens emocionais têm luto, a pequenez do homem diante da natureza, a assimilação (difícil) da finitude inescapável. E também o anacronismo de uma masculinidade que quer se impor como inteligência superior e protetora.

Contemplações que se apresentam de modo sempre no oposto do convencional: estamos no terreno do cinema idiossincrático, cinema de autor, que nunca vai agradar a todos, porque minimiza o papel do marketing e o desejo de achar uma fórmula de agradar todo mundo.

Melancolia tem composições plásticas arrebatadoras e personagens fortes, profundos, místicos, tão humanos e tão irreais ao mesmo tempo. O filme tem duas partes distintas, uma dedicada a Justine (Kirsten Dunst) e outra a sua irmã Claire (Charlotte Gainsbourg). A primeira parte mostra a festa de casamento de Justine, feita na mansão de Claire. E não demora que saibamos dos extremos opostos dessas duas. A noiva é a irmã-problema – insegura, deprimida, mas do tipo que tenta se esconder atrás de um sorriso forçado; disfarce que não engana ninguém, nem ela. Nos labirintos da mansão, tenta isolar-se da programação quase militar do evento, a festa organizada pela irmã. Peça-chave do ritual (lógico, é a noiva!), ela não se encaixa, o que desmonta o circo de Claire.

Continua após a publicidade

Já esta é metódica, ansiosa em estampar um modelo de sucesso de festa perfeita, de marido, mordomo e família perfeitos. No fundo, naquele ambiente disfuncional, talvez seja ainda mais inadequada que a irmã triste.

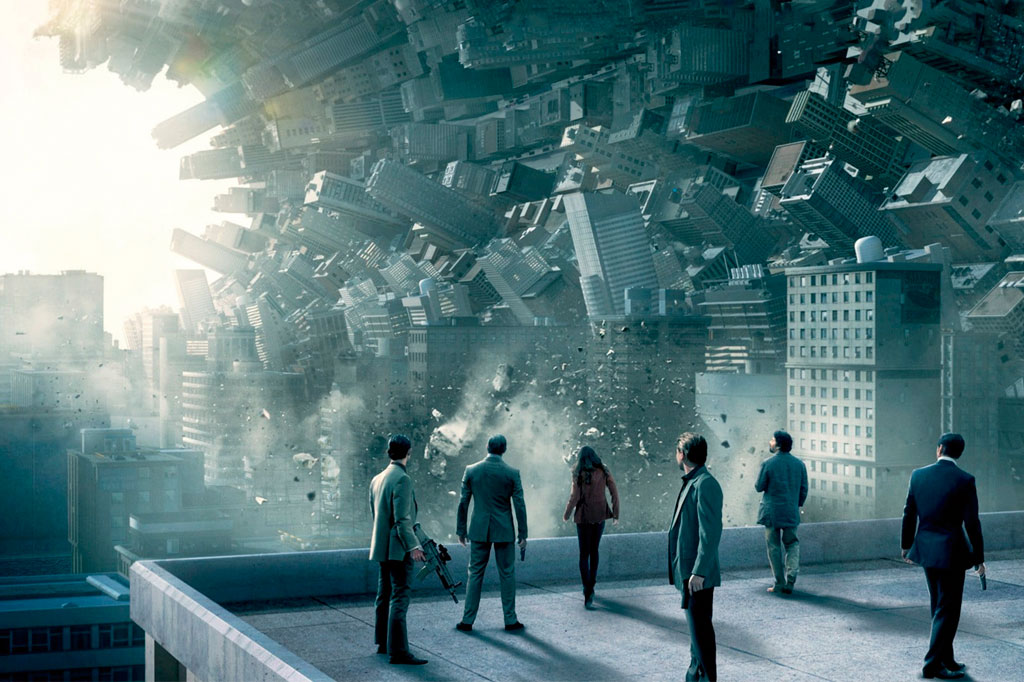

A segunda parte coloca em primeiro plano um tema que no capítulo de Justine ainda estava só sugerido: a aproximação de um planeta chamado Melancolia. O choque com a Terra é certo, o fim dos tempos, que vai provocar reações muito diferentes nas protagonistas. Diante do inescapável, do que independe de qualquer ação humana (não há para onde fugir), a altiva Claire é a que desaba. Todas as suas certezas tiravam força das convenções, valores que não significam nada perto do caos cósmico. Paradoxalmente, é aí que Justine renasce. Seus desequilíbrios finalmente fazem sentido – o Universo revela-se tão imperfeito, destrutivo e sem rumo quanto ela própria.

O espectador pode levar um tempo para se acostumar à câmera na mão de Trier, mas logo passa. Convence o fato de que a lente está sempre atrás de suas atrizes principais, que não se perde na irrelevância. Há um prólogo antes dessa narrativa. Já sabemos, daí, a tragédia que virá. Ela é feita de imagens em câmera lenta, quase estáticas; uma poesia de juízo final, como se a harmonia só fosse possível no fim e na música. E talvez seja coisa de deprimido, pintar a morte e a imobilidade com cenas tão bonitas…