Os campos de concentração no Brasil

Durante a 2ª Guerra, também tivemos campos de concentração — onde japoneses, italianos e principalmente alemães ficaram confinados. Conheça suas histórias

Manhã de 2 de março de 1944. Na Estação Experimental de Produção Animal de Pindamonhangaba, uma fazenda no interior de São Paulo, ouviu-se um som que não era comum no local. Era o choro de uma criança nascendo. Mas não uma criança qualquer. O choro era de Carlos Johanes Braak, o único brasileiro nascido em um campo de concentração – e em seu próprio país. Durante a 2ª Guerra, o Brasil manteve 31 campos de concentração, para onde mandava os cidadãos de países do Eixo – a coligação formada por Itália, Japão e Alemanha. Os pais de Carlos, que eram alemães, estavam entre as centenas de pessoas que viveram esse lado menos cordial da história brasileira. “Era uma fazenda. O estábulo virou um dormitório. Minha mãe ficava numa casa, separada. Foi onde passei os dois primeiros anos da minha vida”, lembra Carlos.

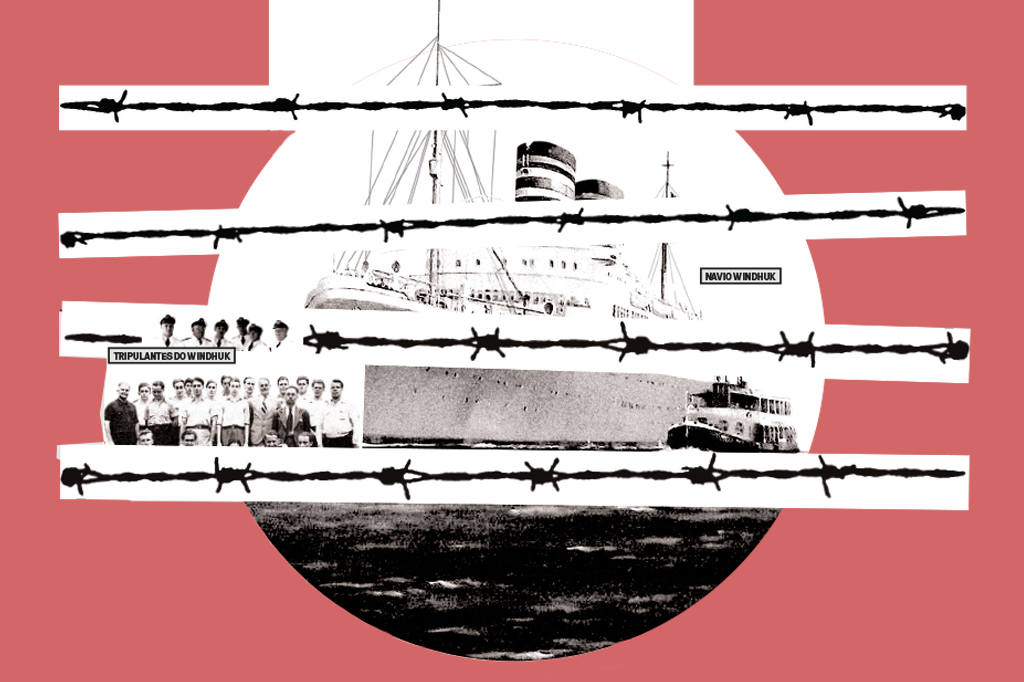

O pai de Carlos se chamava August Braak. Sua mãe, Hildegard Lange. Eles partiram de Hamburgo, Alemanha, em direção à Cidade do Cabo, na África do Sul. Estavam a bordo de um navio chamado Windhuk, no qual August trabalhava como comissário e tesoureiro.

O Windhuk era uma embarcação turística, mas também coletava mercadorias. Quando a 2ª Guerra estourou, o navio já estava no continente africano – em Lobito, Angola, recebendo um carregamento de laranjas – e não tinha como voltar para a Alemanha em guerra, pois estava sendo perseguido por embarcações inglesas. O capitão, então, decidiu fugir para o Brasil. A embarcação acabou chegando ao Porto de Santos disfarçada de navio japonês, com o nome de Santos Maru, em 7 de dezembro de 1939.

Assim que o navio chegou aqui, ficou evidente que ele não era japonês coisa nenhuma. Mas os alemães foram bem recebidos. August e Hildegard, bem como os outros 242 tripulantes, viviam em Santos e redondezas. Alguns moravam no próprio barco; outros, em pensões. Todos recebiam salários do governo alemão, e levavam uma vida boa. Em 19 de abril de 1940, os pais de Carlos se casaram numa festa a bordo do navio.

Mas, em 1942, tudo mudou. O Brasil rompeu relações diplomáticas com os países do Eixo – cujos cidadãos passaram a ser considerados inimigos. “O governo brasileiro precisava fazer isso [criar os campos de concentração] para se alinhar com as estratégias dos Aliados e dos EUA”, explica a pesquisadora Priscila Perazzo, autora do livro Prisioneiros da Guerra. Alguns estrangeiros foram mandados para presídios comuns – como os de Ilha Grande e Ilha das Flores (RJ). Mas a maioria foi para campos de concentração, organizados pelo Ministério da Justiça.

Os pais de Carlos foram parar num desses campos – a fazenda em Pindamonhangaba, onde ficaram confinados 136 alemães do navio Windhuk. Eles foram presos porque seu navio tinha chegado ao Brasil durante a guerra, coisa que o governo interpretou como uma ameaça.

Os prisioneiros não podiam manter suas tradições. Nada de ler livros em alemão, por exemplo. Mas o clima era relativamente tranquilo. Alguns prisioneiros podiam visitar o centro da cidade aos sábados, aonde iam acompanhados pelos guardas. “Era comum os presos chegarem carregando os fuzis dos guardas, que sempre voltavam bêbados”, lembra Carlos.

Trabalhos forçados

A outra parte da tripulação do navio foi parar no campo de Guaratinguetá – entre eles, Horst Judes, também tripulante do Windhuk, que tinha 19 anos. Quando desembarcou em Santos, foi um dos que ficaram vivendo no navio, até ser preso em 1942. No campo de concentração de Guaratinguetá, o tratamento não era tão bom. “Éramos obrigados a trabalhar no campo”, conta o alemão em entrevista em 2011, com 87 anos e dono de uma chácara no interior de São Paulo. A rotina no campo de Guaratinguetá era acordar cedo, pegar enxada e picareta e dar duro. Cada prisioneiro levava um número nas costas. “O meu era 17”, conta Horst. O café da manhã tinha dois pãezinhos e uma caneca de café. No almoço e no jantar era só arroz com feijão. Às quintas e aos domingos, era dia de macarrão. Mas a comida nem sempre era suficiente, e os prisioneiros dependiam de padrinhos, geralmente alemães livres, que os ajudavam de diversas maneiras. Alemães livres? Sim. A maior parte dos imigrantes não foi presa. Iam para os campos aqueles que chegavam ao Brasil em plena guerra, ou eram suspeitos de espionagem.

Foi graças a esse apadrinhamento que Horst conseguiu sobreviver depois de ser solto, em 1945. “Saímos do campo sem dinheiro nem emprego. Foram os padrinhos que nos ajudaram. O meu era de São Paulo. Trabalhei como mordomo e até como taxista”, conta. Como a maioria desses estrangeiros, ele também constituiu uma família, e diz gostar do país que adotou de maneira forçada.

Na época, o governo brasileiro fazia de tudo para mostrar que os prisioneiros de guerra eram bem tratados – o que nem sempre era verdade. O tempo de internamento variava. Houve pessoas que ficaram três anos presas, mas outras conseguiam ser libertadas mais cedo. Também é difícil definir exatamente o número de presos que foram mandados para os campos de concentração brasileiros entre 1942 e 1945, pois os registros são vagos. Mas existe uma documentação que revela nomes e, em alguns campos, o número exato de prisioneiros que passaram por lá. Os registros comprovam que a maioria era de alemães, seguidos de japoneses em bem menor número, italianos e um ou outro austríaco.

Juventude Hitlerista

Poucas pessoas foram tão afetadas com o internamento nos campos quanto Ingrid Helga Koster, cujas memórias registrou no livro Ingrid, Uma História de Exílios. Nascida no Paraná, ela se tornou órfã de pai com apenas 1 ano. Quando tinha 5 anos, sua mãe se casou novamente, com um alemão. Seu padrasto, Karl von Schültze, tinha migrado para o Brasil em 1920, para fugir da crise que castigava a Alemanha depois da 1ª Guerra. Schültze chegou aqui e, junto com outros estrangeiros, começou a trabalhar em uma empresa alemã, a AEG, fazendo instalações elétricas em vários lugares do País. Ele se casou com a mãe de Ingrid no início dos anos 1930, em Rio Negro, no Paraná. Pouco depois a família, já com duas outras filhas, se mudou para Joinville, em Santa Catarina, cidade dominada pela cultura alemã. Ingrid se lembra de ouvir no rádio um novo chanceler que assumira o poder na Alemanha, cujo carisma a deixava emocionada. “Eu ficava arrepiada. Ele sabia falar com o povo. Nós não imaginávamos o que estava acontecendo”, conta Ingrid. O tal chanceler era Hitler.

Então começou a guerra, e o pai de Ingrid pressentiu que as coisas ficariam ruins. Ele proibiu, mais de uma vez, que Ingrid se unisse ao movimento Juventude Hitlerista que existia em Joinville. Na Alemanha, esse grupo foi criado para reunir e doutrinar ideologicamente os jovens de 6 a 18 anos. No Brasil, o grupo assumiu um tom mais brando – servia principalmente como ponto de encontro para os imigrantes alemães. Mas o pai de Ingrid não quis nem saber. E também queimou todos os livros em alemão que tinha. Entre eles o famoso Minha Luta, de Hitler.

Até que, em 1942, a polícia bateu à porta. “Eles chegaram procurando pelo meu pai, o levaram e ficamos dias sem notícias. Até que chegou um comunicado dizendo que ele estava preso aqui em Joinville”, lembra ela, que depois de algum tempo passou a levar marmitas para seu pai no Hospital Oscar Schneider, adaptado como campo de concentração à época. O governo brasileiro acreditava que Karl fosse um espião nazista. Por isso, o regime de confinamento dele era rígido. Nos dois meses em que ficou em Joinville, nenhum familiar pôde visitá-lo. A marmita era entregue aos guardas. Até que certo dia, quando Ingrid foi levar a comida, avisaram que seu pai não estava mais lá: tinha sido transferido para o Presídio da Ilha das Flores, no Rio de Janeiro. “Nosso dinheiro acabou e tivemos que voltar para o Paraná, viver do jeito que dava”, diz Ingrid. “Nossa casa era apedrejada, pichavam a suástica nos muros. Nós éramos o inimigo.”

Daí em diante, ela só pôde visitar o padrasto uma vez por ano – no Natal. Quando a guerra acabou, Karl foi libertado por falta de provas. Mas seu chefe na AEG, Albrecht Gustav Engels, acabou condenado a oito anos de prisão por espionagem. “Meu pai nunca falou sobre os tempos em que ficou preso. Mas acredito que tenha sofrido muito, inclusive tortura, porque antes era uma pessoa alegre e depois se tornou calado, triste”, conta Ingrid. Ela chegou a perguntar antes de o padrasto morrer, em 1966, se ele realmente espionara. Karl deu uma resposta vaga, e disse apenas que não foi condenado. Então ele era mesmo um espião nazista? “Até hoje não tenho certeza”, admite Ingrid.

Mesmo tendo passado sofrimentos e humilhações, os prisioneiros alemães não quiseram deixar o Brasil depois da guerra. Como o padrasto de Ingrid.”Quando eu perguntava se ele não gostaria de voltar, ele dizia que, apesar de tudo, agora era brasileiro.”

O anistiado político do Estado Novo

De forma inédita, a justiça anistiou Antônio Kliemann 56 anos depois da perseguição que o levou à loucura

Antônio Kliemann era um comerciante próspero de Porto Novo, um povoado formado por descendentes de alemães católicos no extremo oeste de Santa Catarina, quando foi preso pela primeira vez em agosto de 1942, acusado de contrabando de armas. Solto um mês depois, Kliemann retornou para casa, mas a perseguição não cessou. Ele voltou a ser preso em novembro do mesmo ano. Recaiu sobre ele a denúncia de ter trazido armas da Argentina para o levante integralista de Porto Novo – ele era chefe da AIB na colônia – para um suposto `golpe de estado em 1939¿, um crime contra a Segurança Nacional. Quando foi libertado, havia enlouquecido.

Não conseguiu retornar à família ou tocar os negócios. Por três vezes, foi internado em hospital psiquiátrico até se suicidar em 1952. Sem o chefe do lar, a família perdeu tudo. O caminhão de Antônio foi confiscado pelo Decreto 4166/42, que determinou a expropriação dos bens de cidadãos alemães, japoneses e italianos residentes no Brasil. A mulher, Emilia, não conseguiu tocar o negócio com os quatro filhos pequenos. Os Kliemann cresceram sem saber por que seu pai partira tão cedo e não entendiam as escusas da matriarca em falar do assunto.

Quando foram atrás, descobriram que a prisão – incluindo a tortura – estava documentada. “O processo foi todo forjado, com testemunhas que foram torturadas para confessar crimes que nunca ocorreram”, conta o historiador Leandro Mayer, autor do livro O Retrato da Repressão: as Perseguições a Alemães no Oeste de Santa Catarina Durante o Estado Novo (1937-1945). Com as provas, a família processou a União e o Estado catarinense por danos morais e materiais em 1998. “A Justiça acatou o pedido alegando que o crime de tortura é imprescritível”, diz a neta Ania Kliemann. O caso chegou ao STF, que deferiu a ação. No ano passado, a família recebeu uma indenização de R$ 440 mil, e Antônio se tornou o único anistiado do Estado Novo até agora.

Campos brasileiros

Prisioneiros eram chamados por números, trabalhavam o dia inteiro e comiam pouco

1. Tomé-Açú (PA)

A 200 km de Belém. Recebeu alemães e japoneses.

2. Chã de Estêvão (PE)

Abrigou empregados alemães da Cia Paulista de Tecidos (hoje conhecida como Casas Pernambucanas).

3. Pouso Alegre (MG)

O campo de Pouso Alegre reunia presos militares: os 62 marinheiros do navio Anneleise Essberger.

4. Ilha das Flores (RJ)

Nessa cadeia, prisioneiros de guerra foram misturados com detentos comuns – uma violação das leis internacionais.

5. Guaratinguetá e Pindamonhangaba (SP)

Fazendas que pertenciam ao governo e foram adaptadas para receber alemães.

6. Oscar Schneider (SC)

Hospital transformado em colônia penal.

Brasileira cria plataforma de estudos e vence competição global do Google

Brasileira cria plataforma de estudos e vence competição global do Google Fósseis de 500 milhões de anos do Grand Canyon ajudam a entender surgimento da vida complexa

Fósseis de 500 milhões de anos do Grand Canyon ajudam a entender surgimento da vida complexa Quem é a pessoa mais famosa da sua cidade? Descubra neste mapa interativo

Quem é a pessoa mais famosa da sua cidade? Descubra neste mapa interativo Se eu comando meu cérebro, quem sou eu?

Se eu comando meu cérebro, quem sou eu? Conheça a rara e mortal coral-azul, a mais bela das cobras

Conheça a rara e mortal coral-azul, a mais bela das cobras