A era das células imortais

Como um ratinho doente revolucionou a indústria farmacêutica, deu origem aos remédios mais complexos da história – e criou um negócio de US$ 40 bilhões.

O primeiro sinal é a dor. Começa tênue, mas cresce até níveis dantescos, como se tivesse alguma coisa triturando os seus ossos por dentro. É que tem mesmo: glóbulos brancos mutantes, que se multiplicam alucinadamente na sua medula e literalmente comem os ossos de dentro para fora. Esses são os sintomas do mieloma, um dos tipos mais cruéis de câncer – inclusive para os ratos de laboratório, que também podem ter a doença. A morte é o destino inevitável para esses pobres bichinhos. Mas um se salvou. De certa forma, ele está vivo; e continuará vivo mesmo depois que você e eu tivermos dito adeus a este mundo. Porque esse rato deu origem a um negócio bilionário, que envolve todas as gigantes da indústria farmacêutica e promete a cura para quase todos os tipos de doença: os anticorpos monoclonais.

Pense num remédio qualquer. A aspirina, por exemplo. Ela foi inventada em 1899, e nada mais é do que conjuntos de 21 átomos (nove de carbono, oito de hidrogênio e quatro de oxigênio) agrupados em moléculas. Isso vale para qualquer outro medicamento, do paracetamol (cujas moléculas têm 20 átomos) ao Prozac (40 átomos). Os remédios convencionais são fabricados por síntese química: você mistura os ingredientes, eles reagem e formam novas moléculas.

Com os anticorpos monoclonais, não é assim. Porque eles são remédios biológicos, ou seja, produzidos por células vivas – vindas daquele ratinho que tinha câncer. Tudo começou quando cientistas coletaram uma célula do bichinho. Era um glóbulo branco canceroso, escolhido por dois motivos. Como todo glóbulo branco, ele era capaz de produzir anticorpos. E, como toda célula cancerosa, era tecnicamente imortal: enquanto houvesse nutrientes, continuaria produzindo clones de si mesma (não é como as células normais, que se dividem um determinado número de vezes e depois param, o que acaba fazendo a gente envelhecer e morrer).

Em 1975, cientistas descobriram que era possível manipular as células do ratinho, e induzi-las a produzir anticorpos contra alvos específicos. Nasciam, ali, os anticorpos monoclonais (que têm esse nome porque são gerados a partir de uma única célula, clonada infinitamente). O primeiro deles só chegaria ao mercado 11 anos depois, em 1986. Ele foi batizado de Orthoclone OKT3, e servia para evitar a rejeição em transplantes de rim – pois foi projetado para atacar o sistema imunológico humano. Tinha efeitos colaterais graves (mais sobre isso daqui a pouco), e não fez muito sucesso. Mas, de lá para cá, as gigantes farmacêuticas extraíram e modificaram vários tipos de célula, de vários bichos, para criar novos tipos de anticorpos monoclonais. “Atualmente, a célula mais usada é a CHO, de ovário de hamster”, explica Ana Maria Moro, geneticista do Instituto Butantan e especialista em anticorpos. Essa célula foi coletada de um hamster e não é tumoral, o que a torna mais segura – ela é mais estável e fácil de controlar. Mas, para que se replicasse indefinidamente, a célula teve de ser imortalizada por engenharia genética (cientistas desligaram o mecanismo de senescência celular, que faz as células normais pararem de se copiar). Os anticorpos modernos também são “humanizados”: remontados em laboratório para que tenham o máximo possível de proteína humana, e o mínimo de proteína de outros animais, reduzindo o risco de rejeição.

Eles são de longe a coisa mais sofisticada que a indústria farmacêutica já criou: cada anticorpo é formado por cerca de 20 mil átomos, ou seja, é de 500 a 1.000 vezes mais complexo do que os remédios tradicionais, sintéticos. Em tese, é possível fabricar anticorpos contra qualquer coisa (há cientistas tentando desenvolver versões contra o colesterol e os vírus da aids e da dengue, por exemplo). “Você começa com um anticorpo básico e aí vai adicionando coisas a ele. É como se fosse um carro, um Mini Cooper. Você muda o parachoque, as rodas”, compara o inglês Mark Cunningham, diretor do laboratório de pesquisas da Jannsen Biotech (divisão de medicamentos da Johnson & Johnson) em Spring House, cidade de 3.800 habitantes no interior da Pensilvânia.

A criação de um anticorpo monoclonal é um processo extremamente complexo (só neste laboratório da J&J, que a SUPER visitou a convite da empresa, trabalham 2 mil cientistas). Complexo e lucrativo. Juntos, Humira (do laboratório AbbVie), Enbrel (Pfizer), Remicade (J&J) e Rituxan (Roche) faturam US$ 40 bilhões por ano. É um oceano de dinheiro, quase o dobro do faturamento do Facebook. Dos cinco remédios que mais faturam no mundo, quatro são anticorpos. E você já deve ter adivinhado qual o motivo: eles são muito, mas muito caros. Uma dose de Remicade sai por US$ 1.500, e o tratamento com os anticorpos mais modernos, como o anticâncer Darzalex (J&J), passa de US$ 130 mil por ano.

A indústria farmacêutica diz que os remédios são caros porque exigem muita pesquisa, mas há sinais de que a escalada dos investimentos – e dos preços – possa estar indo longe demais. “Não é sustentável. Ninguém tem tanto dinheiro assim”, admite Mark, que pesquisa anticorpos monoclonais desde os anos 1980. A própria classe médica tem se mobilizado contra os remédios ultra-caros. Começou em 2012, quando os médicos do Memorial Sloan-Kettering, um dos melhores hospitais dos EUA, se recusaram a receitar o anticorpo monoclonal Zaltrap, então a última palavra da indústria para casos de metástase – porque o acharam caro demais (US$ 11 mil por mês). A questão é tão polêmica que, em junho deste ano, a Suprema Corte dos EUA decidiu acelerar a liberação dos chamados biossimilares: uma imitação genérica, e mais barata, dos remédios biológicos.

Os anticorpos monoclonais são o produto mais sofisticado e lucrativo da indústria farmacêutica. Mas sua história teve alguns percalços – incluindo um que se tornaria lendário.

O Homem Elefante

Março de 2006. Vai começar o primeiro teste clínico do TGN1412, um anticorpo monoclonal desenvolvido pela empresa alemã TeGenero. Ele já foi testado em animais, e agora será injetado pela primeira vez em seis voluntários humanos. A experiência pertence à chamada Fase 1, cujo objetivo é apenas verificar se o remédio é ou não tóxico. Os seis voluntários, todos homens jovens e saudáveis, ganham US$ 3.000 cada um para participar do teste. Eles recebem injeções do medicamento – e logo percebem que há algo errado. Muito errado. O TGN1412 causa uma reação violenta nos corpos deles. Seus braços, pernas e rostos incham e ficam azuis; os olhos, alaranjados. Os homens ardem em febre, tremem, começam a sofrer falência múltipla dos órgãos e são levados para a UTI. Um fica com a cabeça tão deformada que recebe o apelido, entre os enfermeiros, de “homem elefante”. Todos acabam sobrevivendo, mas com sequelas graves. A notícia espalha horror, o desenvolvimento do TGN1412 é abandonado, a TeGenero vai à falência – e os anticorpos artificiais passam a ser vistos com certo receio.

Os produtos que estão no mercado hoje têm seus riscos (podem enfraquecer o sistema imunológico, levando a infecções perigosas), mas são muito mais seguros. Os anticorpos mais vendidos atacam uma proteína chamada Fator de Necrose Tumoral Alfa (TNF A). Por motivos ainda não conhecidos, o corpo de algumas pessoas produz quantidades excessivas dessa proteína, o que causa várias doenças, como artrite reumatoide, doença de Crohn (inflamação do sistema digestivo) e psoríase.

“Eu ia jogar futebol, e diziam que eu tinha lepra”, conta o colombiano Guillermo Gutiérrez, de 57 anos. Ele tem psoríase, doença que ataca 100 milhões de pessoas e é causada pelo excesso de TNF. A proteína vai parar na pele, causa inflamação e o corpo tenta reagir, acelerando a reposição das células epiteliais (a pele com psoríase troca todas as células a cada cinco dias, contra 30 da normal). Mas isso só piora o problema – e o resultado é a formação de placas duras e doloridas que cobrem mãos, pés, braços, costas e, em alguns casos, até o rosto da pessoa. Um estudo feito nos EUA com 5.500 pacientes constatou que a psoríase é a terceira doença que mais afeta a saúde mental (só perde para depressão e insuficiência respiratória crônica). O índice de suicídios entre suas vítimas é 44% maior que na população em geral.

E ela está disparando. A quantidade de pessoas diagnosticadas com doenças autoimunes tem crescido aceleradamente, de 3% a 7% ao ano, segundo uma análise de 30 estudos internacionais feita por cientistas alemães. Ninguém sabe o porquê, mas um número crescente de médicos culpa o excesso de higiene no mundo moderno. Nosso estilo de vida está cada vez mais limpo, com menos exposição a micro-organismos. Sem ter muito o que fazer, o sistema imunológico acabaria desregulado, passando a atacar substâncias inofensivas (o que provoca as alergias) ou os tecidos do próprio corpo, o que desencadeia as doenças autoimunes. Em suma: o exagero de uma coisa boa, a higiene, pode acabar sendo ruim.

“Você precisa de um pouco de sujeira”, admite Mark Cunningham, diretor de pesquisas da J&J. Tanto que a empresa (cuja divisão de higiene fabrica sabonetes, xampus e outros produtos cujo uso pode estar ligado ao suposto excesso de limpeza) também está desenvolvendo um remédio feito de bactérias. “Ele combina 17 micro-organismos”, conta Mark, apontando para uma câmara anaeróbica onde a empresa cultiva as bactérias, que pretende usar contra doenças gastrointestinais. Reparo num bichinho de pelúcia que decora o laboratório, e pergunto do que se trata. Mark fica todo empolgado. “É um esporo, que as bactérias [da classe] clostridia produzem quando estão sob estresse. Ele é capaz de sobreviver por centenas de anos”, diz com os olhos brilhando.

Reparo nos estudos científicos pendurados nos corredores (incluindo um, de arrepiar qualquer homem, sobre tratamentos para o “câncer de próstata resistente à castração”), me despeço de Mark e pego o carro para ir até a fábrica de anticorpos – em Malvern, a meia hora de Spring House. Encontro um clima totalmente diferente. Enquanto o centro de pesquisas lembra um campus universitário, aqui o esquema de segurança é duríssimo, com as células mantidas sob extrema proteção. “Se algo acontecesse com elas, o nosso negócio acabaria”, diz o diretor da fábrica, Irwing Smith, um baixinho de óculos que adora piadas e lembra o humorista Martin Lawrence, mas também tem um lado mortalmente sério: antes de vir para cá, ele comandava operações militares dos EUA no Afeganistão.

O pior pesadelo da fábrica (que funciona 24h por dia, 365 dias por ano) é que um dos funcionários passe alguma infecção para as células. Por isso, antes de chegar perto delas é preciso passar por muitas etapas de limpeza: lavar demoradamente as mãos e o rosto, colocar uma roupa especial e uma máscara, passar por uma câmara de descontaminação e vestir outro macacão por cima (seguindo uma curiosa coreografia, com instruções precisas para a sequência de movimentos de mãos e pés). É que as células são cultivadas em biorreatores, tanques de 20 mil litros cheios de nutrientes e mantidos a 37 graus centígrados – ambiente que reproduz as condições de um organismo vivo e é ideal para a multiplicação celular, mas também um paraíso para vírus e bactérias. Qualquer contaminação, por menor que fosse, poderia se alastrar como fogo, parar a fábrica e causar bilhões de dólares de prejuízo.

Penso nisso enquanto Guillérmo, aquele sujeito que tem psoríase, me conta o resto da sua história. Ele dirige uma associação que reúne vítimas da doença na América Latina, e veio aos EUA falar a convite da J&J. A indústria farmacêutica costuma apoiar associações de pacientes, pois tem a ganhar com isso (a conscientização sobre qualquer doença tende a elevar as vendas de remédio). Guillérmo diz que conseguiu controlar sua psoríase, e arregaça as mangas da camisa para mostrar, orgulhoso, os braços sem nenhuma ferida. Mas aí faz uma revelação surpreendente: ele nunca tomou nenhum anticorpo monoclonal. Venceu a doença com banhos de sol e um remédio muito barato – que custa menos de R$ 1 a dose.

O avanço científico é imprescindível; é o que nos faz humanos. E a criação de medicamentos superavançados pode ajudar muita gente. Mas, na medicina, cada caso é um caso – e nem sempre a tecnologia mais avançada é a única, ou a melhor, solução.

Como se inventa (e se faz) um anticorpo

1) Pegue uma cobaia de laboratório (geralmente um rato ou hamster) e extraia algumas células dela.

2) Injete o antígeno (a substância contra a qual você quer produzir anticorpos) nessas células. Separe a célula mais eficiente, ou seja, a que mais fabricar anticorpos.

3) Mexa nessa célula, inserindo e deletando genes para que ela se torne imortal (capaz de se reproduzir para sempre) e produza anticorpos “humanizados”: parecidos ou idênticos aos fabricados pelo corpo humano.

4) Ficou satisfeito com o resultado? Produza clones da célula e congele em tanques de nitrogênio líquido, a 196 graus negativos.

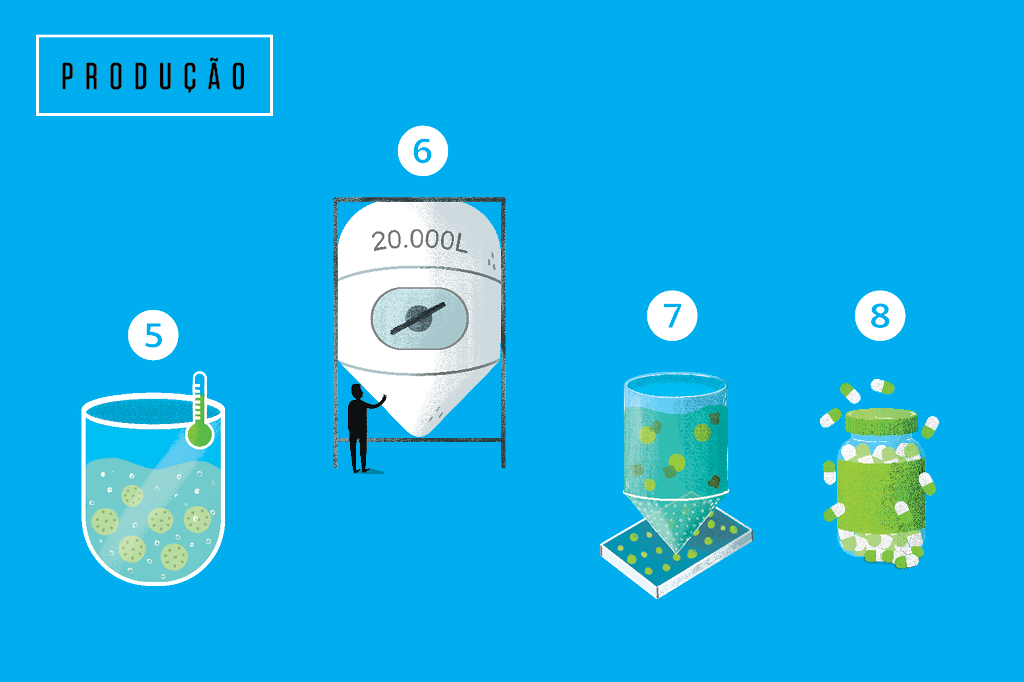

5) Pegue uma amostra das células, descongele e ponha num pequeno tanque, de 2 litros, cheio de nutrientes (glicose e aminoácidos). Deixe as células 20 dias ali, para que se multipliquem.

6) Quando você tiver 10 mil células, já pode transferi-las para o biorreator. É um tanque muito maior, com 20 mil litros, onde elas vão ficar por seis semanas, multiplicando-se e liberando anticorpos.

7) Pegue o conteúdo do biorreator e passe por um filtro especial, que tem furinhos de 15 nanômetros: por isso só deixa passar os anticorpos (todo o resto, como restos de nutrientes e fragmentos de células, não). Repita esse processo dez vezes.

8) Misture os anticorpos com o excipiente (substância que os mantém conservados por até três anos), engarrafe e venda.

Estudo revela que populações indígenas envelhecem com menos inflamação

Estudo revela que populações indígenas envelhecem com menos inflamação Como pássaros parasitas, sem pais, descobrem qual é sua espécie?

Como pássaros parasitas, sem pais, descobrem qual é sua espécie? Orcas são filmadas oferecendo peixes a humanos. É presente ou manipulação?

Orcas são filmadas oferecendo peixes a humanos. É presente ou manipulação? Não há evidências de que a creatina melhore funções cognitivas – e suplemento não é indicado para todos

Não há evidências de que a creatina melhore funções cognitivas – e suplemento não é indicado para todos As figueiras podem beneficiar o clima ao transformar dióxido de carbono em pedra

As figueiras podem beneficiar o clima ao transformar dióxido de carbono em pedra