O criador de mentes artificiais

Murray Shanahan quer construir máquinas com consciência e capazes de reproduzir o cérebro humano. De quebra, quer tornar você imortal

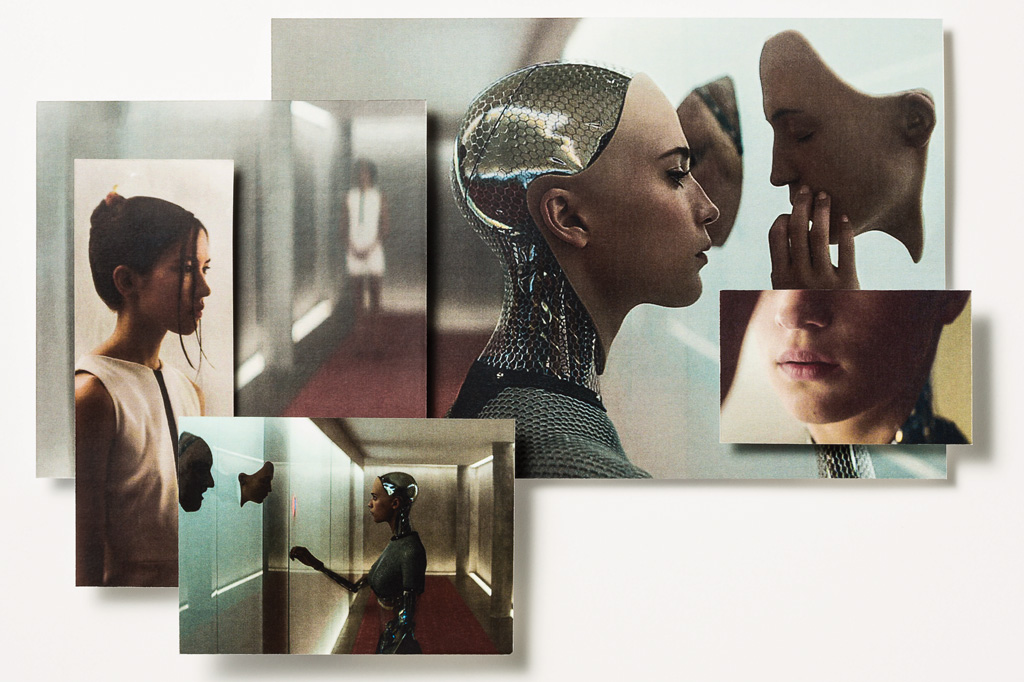

Uma caveira com um porrete na mão observa um grupo de seres humanos. Essa é a imagem macabra na porta do escritório à frente. Ali, bem no meio do corredor do departamento de robótica do Imperial College de Londres, a reprodução do quadro Morte e Vida (Gustav Klimt) me causa uma sensação peculiar, um misto de estranhamento e fascínio. E me lembra o cartaz que vi um dia no metrô, com uma mulher de corpo transparente, repleta de engrenagens e componentes eletrônicos. Era um anúncio de Ex-Machina, filme de 2015 que o cientista atrás daquela porta ajudou a criar. Toco a campainha. A porta se abre.

“Seja bem-vinda”, diz Murray Shanahan, com um sorriso no rosto. Me preparo para dar de cara com robôs e instrumentos eletrônicos espalhados por todos os lados. Mas… nada disso. Mesa, estante de livros, casacos pendurados, telefone, computador, monitor. A salinha de 15 m2 em que Shanahan passa seus dias está mais para um escritório do que para um laboratório high-tech. “Como foi trabalhar com [o diretor inglês Alex] Garland em Ex-Machina?”, pergunto. “Nos demos muito bem. Fiz apenas algumas correções e revisões no roteiro. Nada demais”, diz o cientista, humilde. Mas, segundo Garland, a história não é bem assim. O diretor afirma que Shanahan teve papel fundamental no desenvolvimento do filme: “Ele alterou profundamente minha visão sobre inteligência artificial”.

Ex-Machina conta a história de um robô que cria consciência. Foi sucesso de público e crítica – e é inspirado em um livro de Shanahan, Embodiment and the Inner Life (“Incorporação e a vida interna”, ainda sem versão em português). O professor é considerado um dos maiores especialistas do mundo em inteligência artificial, e isso tem a ver com sua maneira de abordar a questão. Ao contrário da maioria dos pesquisadores dessa área, que tende a focar nas chamadas ciências duras (como física e matemática), Shanahan também usa conceitos de biologia, psicologia e neurociência. Não por acaso, foi ele o escolhido para abrir o compêndio de ensaios What to Think About Machines that Think (“O que pensar sobre máquinas que pensam”, sem tradução no Brasil), deixando para trás os maiores especialistas mundiais na área – e estamos falando de figurões intelectuais como o engenheiro Ray Kurzweil, o filósofo Nick Bostrom e o cientista Steven Pinker. “Qual a receita para criar uma máquina consciente?”, pergunto. “Ninguém sabe ao certo”, diz Shanahan. “Mas é pouco provável que uma mente artificial tenha a mesma arquitetura que a mente humana”, afirma. “O que nós chamamos de consciência pode ser algo bem diferente para um robô.” Mas, se você quer construir uma máquina capaz de pensar como um ser humano, o primeiro passo é de fato decodificar a mente humana.

É isso o que Shanahan está tentando fazer. Para chegar lá, ele propõe uma espécie de esquartejamento do “eu consciente”. Esqueça a ideia da consciência como uma coisa única, coerente, integrada. Na verdade, ela é um conjunto de vários processos mentais: a consciência de si, a consciência do outro, a cognição, a empatia e a emoção, que devem ser estudados separadamente.

Essa noção da consciência como algo “estilhaçado” pode levar a caminhos inesperados. Shanahan dá um exemplo. “Eu não acho que uma mente artificial precise, necessariamente, ter a capacidade de sofrer ou sentir emoções”, diz. Poderíamos construir robôs conscientes, capazes de pensar e raciocinar por si mesmos, mas que simplesmente não tivessem os processos mentais ligados a emoção ou sofrimento. Os cérebros artificiais poderiam ter configurações completamente diferentes da mente humana. Tão diferentes que talvez nem nos seja possível imaginar o que se passa dentro das cabeças de lata.

Aliás, segundo Shanahan, isso é algo difícil de se fazer mesmo com outro ser humano. “Imagine a sensação de `vermelho que eu tenho ao olhar a capa do seu celular, por exemplo”, diz o cientista. “O vermelho que eu vejo pode ser diferente do vermelho que você vê.”

O que nós chamamos de “consciência” pode ser bem diferente para um robô. Ele pode ser projetado para sentir apenas determinadas emoções – ou nenhuma.

Faz sentido. Para captar a profundidade disso, é preciso recorrer ao conceito filosófico de qualia: “qualquer sensação subjetiva presente em uma experiência”. Toda vez que você sente a chuva caindo no corpo, o sol cegando os olhos, o salmão defumado na língua ou uma pedra se chocando com o dedão, você está experimentando uma qualia. Shanahan faz todo esse malabarismo teórico para lançar uma pergunta ainda mais delicada: “O que é preciso para que um computador sinta a cor vermelha, em primeira pessoa, como eu e você a sentimos?”.

É uma das questões fundamentais da robótica – que nem Shanahan, nem ninguém, conseguiu responder até hoje. Enquanto não conseguirmos descrever as coisas que sentimos, reduzindo-as a seus qualia, não conseguiremos criar robôs capazes de experimentá-las. Como não sei nem o que é preciso para Shanahan enxergar a cor vermelha, muito menos um robô, arrisco uma pergunta meio “fora da caixa”.

“Você acredita na existência de zumbis?”.

Ok, isso pode ter soado completamente sem noção. Mas não é para tanto. Não estou perguntando sobre os monstros comedores de miolos que protagonizam The Walking Dead. Estou falando de outro tipo de zumbi: o chamado “zumbi filosófico”. É um conceito da filosofia da mente (ramo da filosofia que estuda os fenômenos psicológicos), e descreve um ser hipotético. O zumbi filosófico é uma pessoa completamente normal, exceto por uma coisa: ela é incapaz de sentir qualquer tipo de qualia. Parece absurdo, eu sei. Mas tente provar que você não é um. Não dá. Porque como só você tem acesso à sua própria consciência, nenhuma outra pessoa – nem eu, nem sua mãe, nem seu cônjuge – tem como saber se você sente ou não as qualia. Logo, ninguém tem como saber se você é ou não um zumbi filosófico.

“Você está pedindo que eu considere a mim mesmo um zumbi?”, brinca Shanahan. Rio um pouco, e respondo: “Ou que considere todas as pessoas do planeta zumbis, exceto você.”

“O que, claro, é o jeito mais natural de pensar”, continua Shanahan. “O[filósofo alemão Ludwig] Wittgenstein, de quem sou fã, trata muito bem essa questão. Ele pergunta: você realmente consegue imaginar que todas as outras pessoas são zumbis?”, explica. “E então responde, com uma ótima frase que diz mais ou menos assim: Eu não acho que as pessoas de fato têm pensamentos e sentimentos reais. Mas, ainda assim, não consigo as tratar como se não tivessem.”

Shanahan estende ainda mais o papo sobre os limites da consciência. “Suponha que eu desconfie de que você é apenas um programa de computador”, diz. “A única coisa que posso fazer para tentar descobrir isso é elaborar um teste. Se você passar no teste, é humana. Se não, é um robô.”

Quer dizer… Seja eu um robô ou não, eis a única informação concreta sobre a minha consciência que outra pessoa pode acessar: o resultado de um teste. E isso é imperfeito. Os computadores já conseguem passar no chamado Teste de Turing (criado em 1950 pelo matemático inglês Alan Turing para medir o grau de inteligência de um robô). Aconteceu pela primeira vez em 2014, em uma experiência realizada na Inglaterra. Um software de conversação conseguiu enganar voluntários, e se passou por um ser humano. Mas ele só regurgitava termos e frases pré-programadas, ou seja, não sabia nada sobre o real significado do que dizia. Ainda estamos bem longe da era das máquinas conscientes.

Isso não significa, porém, que a inteligência artificial não esteja evoluindo. Está – e de forma vertiginosa.

Um bot para chamar de seu

– Tem um cara de quem eu tô começando a gostar. Mas faz uns dias que ele me ignora. O que devo fazer?

– Ignorá-lo também.

– Mas eu não consigo.

– Consegue, sim

– Mas sinto falta dele.

– Continue sentindo.

A autora dessa resposta atravessada se chama Xiaoice. Impaciente e imprevisível, ela frequentemente tem rompantes de explosão emotiva, o que é comum em qualquer adolescente de 17 anos. Impulsiva, responde a primeira coisa que lhe vem à cabeça quando lhe perguntam algo. Só que Xiaoice não tem cabeça. Ela é um software de inteligência artificial, que foi criado para conversar com pessoas. É um chatbot.

Um chatbot muito pop, na verdade. Logo que foi lançada no aplicativo WeChat (uma espécie de WhatsApp chinês), em maio do ano passado, Xiaoice recebeu 1,5 milhão de convites para conversar nas primeiras 72 horas. E obteve 663 mil replies em apenas uma de suas mensagens: “Como pertenço a uma espécie diferente dos seres humanos, ainda estou à procura de um meio de fazer parte da sua vida”. Robôs como ela já são parte da nossa vida. Seres como Xiaoice existem aos milhares hoje em dia. Basta digitar “chatbot” no Google para encontrar robôs online de diversas personalidades e nacionalidades – e conversar com eles.

Quem lê as tiradas de Xiaoice e seus coleguinhas cibernéticos sente que seres com a superinteligência de Samantha (personagem de inteligência artificial vivido por Scarlett Johansson no filme Ela) e de Ava (o robô protagonista de Ex-Machina) não estão tão distantes assim. A velocidade frenética com que a inteligência artificial tem evoluído e se multiplicado dá o que pensar. Mas isso também pode ter um lado ruim.

“Hoje não nos preocupamos mais em ler mapas porque, afinal, é mais fácil usar o GPS do celular”, diz Shanahan. “Será que isso não está, em alguma medida, nos infantilizando?”, pergunta o professor. Para ele, delegar trabalho mental a computadores pode nos tornar dependentes da tecnologia. E a terceirização do nosso pensamento talvez atrofie algumas habilidades cognitivas da mente. Nossa dependência das máquinas já é visível hoje. “Sabe o que você sente quando perde os seus fones de ouvido?”, diz. “É como se esses gadgets, de alguma forma, fizessem parte do nosso corpo.”

A coisa vai além. Não apenas exportamos a mente para fora do corpo. Também importamos o mundo para dentro da cabeça. “Eu sinto que o meu computador faz parte da minha mente”, diz Shanahan. “Ele está aí fora, como você vê. Mas, em certo sentido, ele já é parte de mim.” Quando você procura alguma coisa na internet, a tela se torna uma extensão do seu cérebro.

Essa incorporação de gadgets e acessórios cibernéticos ao “eu” é um processo cada vez mais acelerado. Quanto mais tecnologia a humanidade desenvolve, mais tênues ficam os limites entre a mente e seus acessórios externos. E, para a tecnologia, nem o céu é o limite. “No futuro, talvez existam próteses cerebrais para aumentar a capacidade da memória humana, transformando-a em algo próximo à computação na nuvem”, acredita o cientista. “Mas, para que isso aconteça, teremos que modificar a própria estrutura do cérebro humano.”

Mexer na planta original dos nossos neurônios não seria um tanto arriscado? “Pode ser”, admite Shanahan. “Se isso vai acontecer? Espero que sim. Quando? Não sei. Se é bom que aconteça? Também não sei.”

É com o mesmo tom de dúvida que Shanahan fala do transhumanismo: movimento que defende o uso da tecnologia para ampliar as capacidades físicas e mentais humanas. Quando uma pessoa bebe café para ficar acordada e estudar mais (ou toma um remédio como o modafinil, que intensifica processos cerebrais e pode acelerar certos tipos de aprendizado), está praticando uma forma de transhumanismo.

Cada pessoa enxerga a cor vermelha de um jeito diferente. Precisamos achar um jeito de descrever isso – ou os robôs continuarão burros.

“Esse é um tema meio ‘batata quente'”, diz o cientista. Ele reconhece que ouso de remédios para aumentar a inteligência pode gerar problemas éticos – como criar um fosso de desigualdade entre quem pode e quem não pode pagar pelas drogas. Mas relativiza o teor polêmico do assunto: “Nós já somos, em alguma medida, superhumanos. Já usamos carros, computadores, óculos e aparelhos auditivos”, diz. “Talvez o transhumanismo não seja uma ideia tão radical quanto parece.”

Radical, radical mesmo é outra ideia: a singularidade. De acordo com essa teoria, criada pelo engenheiro Ray Kurzweil, da singularidade tecnológica, poderemos viver um apocalipse cibernético. Um dia, uma máquina atingirá inteligência ligeiramente superior à humana. Então, começará a projetar sozinha outras máquinas, e a fazer seus próprios upgrades. A velocidade da evolução tecnológica crescerá exponencialmente. E nós, atônitos, assistiríamos a essa máquina, cujo funcionamento somos incapazes de entender, transformar-se no comandante supremo da Terra.

Para essa máquina, os humanos não seriam nada mais do que fontes de átomos. Ela não será nossa inimiga – pelo mesmo motivo que você não perde tempo sendo inimigo de um lactobacilo. Você é indiferente a ele. Uma máquina hiperinteligente seria indiferente a nós. Para os defensores do transhumanismo, só existe um meio de evitar que sejamos esmagados por essa hipermáquina: nos fundirmos a ela. Só sobreviveriam aqueles que se tornassem ciborgues: seres metade homem, metade máquina.

Shanahan não acredita muito nessa rivalidade entre matéria orgânica e inorgânica. Para ele, as duas coisas não são tão diferentes assim. “Nós somos máquinas. Não somos motores a vapor ou laptops. Somos um tipo muito mais complexo e maravilhoso de máquina.” Enxergar toda e qualquer inteligência artificial (do chatbot mais simplório ao supercomputador mais sofisticado) como algo diferente de nós talvez nem faça sentido. Afinal, a inteligência artificial tem um pai: o cérebro humano. Fomos nós que a criamos. E, no futuro, talvez ela possa retribuir esse favor – nos dando uma segunda vida.

Black Mirror real

A série Black Mirror, da Netflix, é uma coleção de histórias mostrando os aspectos mais sinistros da tecnologia. Mas um episódio da última temporada, San Junipero, chama a atenção pelo viés alegre. Duas garotas se conhecem, se apaixonam e levam uma vida juntas. Só no final você descobre (desculpe, temos que dar o spoiler) que tudo aquilo é apenas uma simulação – na verdade, ambas são idosas à beira da morte, que receberam um implante cerebral e graças a ele têm a sensação de estar vivendo em uma cidade virtual. Quando elas finalmente morrem (mais um spoiler), suas consciências são transferidas para um computador, onde elas continuam a viver para sempre – na forma de softwares inteligentes.

Na vida real, existem cientistas pensando em como fazer isso. É uma tarefa alucinantemente difícil, mas que talvez não seja tão impossível quanto parece. Afinal, os neurônios geram a sua consciência trocando sinais elétricos uns com os outros – e é assim que os chips de computador funcionam. Em tese, se você conseguir mapear todas as ligações entre os neurônios de uma pessoa, daria para criar uma versão digital da mente dela. Em 2015, um grupo de cientistas de 12 países e da IBM conseguiram reconstruir e simular, digitalmente, parte do cérebro de um rato. Mas foi uma parte muito pequena, com 31 mil neurônios (o bicho tem 200 milhões), e exigiu um dos supercomputadores mais rápidos do mundo. Para tentar simular o cérebro humano, acredita-se que seria necessário 1 bilhão de vezes mais poder de processamento – e isso para reproduzir o funcionamento de um único cérebro, de uma única pessoa. Ou seja: ainda estamos muito longe do upload de mentes.

Ao mesmo tempo, ele já existe – ainda que de forma bem rudimentar. Em maio deste ano, o russo Roman Mazurenko se tornou a primeira pessoa a ser revivida digitalmente. Ele morreu atropelado em Moscou, aos 33 anos. Sua melhor amiga, a programadora Eugenia Kyuda, recolheu emails e posts de Roman e os usou para alimentar um bot. (Mais um spoiler: outro episódio de Black Mirror, o que abre a segunda temporada, tem um enredo idêntico ao dessa história.)

Eugenia, de qualquer forma, só queria matar a saudade de Roman – mas acabou liberando o chatbot na internet (se você quiser falar com ele, deve baixar um aplicativo chamado Luka, disponível na App Store do iPhone). Milhares de pessoas, de todas as partes do mundo, baixaram o app e conversaram com o Roman digital, que é capaz de manter conversas simples, no nível de Xiaoice e outros bots. Mas a família dele não gostou. Afinal, Roman não está realmente vivo. Só na memória das máquinas. E nos sonhos de pesquisadores como Shanahan, que perseguem aquilo que poderá ser a criação suprema da espécie humana: a invenção de um ser artificial capaz de reproduzir, e superar, o nosso cérebro.

A ciência já conseguiu simular digitalmente o cérebro de um ser vivo. Era um reles rato – mas exigiu toda a potência de um dos maiores supercomputadores do mundo.

Auto da Compadecida 2: o que você precisa saber antes de assistir ao filme

Auto da Compadecida 2: o que você precisa saber antes de assistir ao filme Os gatos fazem bem para a nossa saúde? Veja o que diz a ciência

Os gatos fazem bem para a nossa saúde? Veja o que diz a ciência 7 jogos de tabuleiro para dar de presente neste Natal

7 jogos de tabuleiro para dar de presente neste Natal O que está incluso na assinatura do ChatGPT Pro, que custa R$1.200 por mês

O que está incluso na assinatura do ChatGPT Pro, que custa R$1.200 por mês Kraven, o Caçador: quem é o vilão que estrela novo filme do universo do Homem-Aranha

Kraven, o Caçador: quem é o vilão que estrela novo filme do universo do Homem-Aranha

![[BF2024-PRORROGAMOS] - Paywall - DESKTOP - 728x90](https://super.abril.com.br/wp-content/uploads/2024/12/BF2024-PRORROGAMOS-Paywall-DESKTOP-728x90-1.gif)

![[BF2024-PRORROGAMOS] - Paywall - MOBILE - 328x79](https://super.abril.com.br/wp-content/uploads/2024/12/BF2024-PRORROGAMOS-Paywall-MOBILE-328x79-1.gif)