A fragilidade das democracias

A maior parte dos brasileiros chegou à vida adulta num país e num mundo cada vez mais livres. Após décadas de ascensão, porém, a democracia dá sinais de falta de ar. A forma mais justa e sofisticada de governo seria delicada demais para durar?

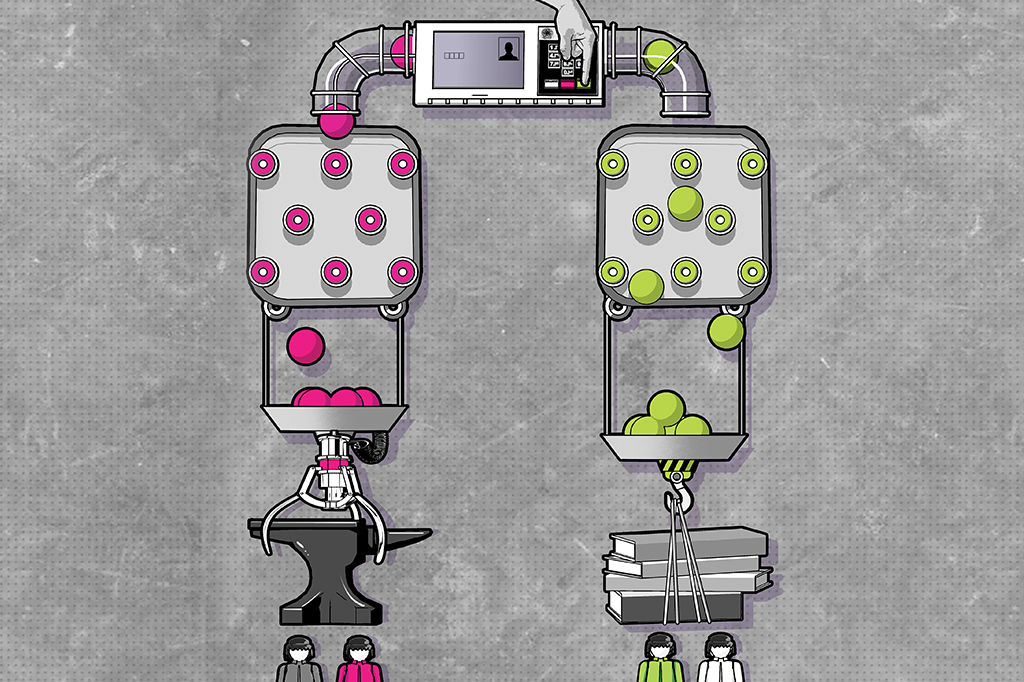

Ilustração Davi Augusto Design Juliana Krauss Edição Alexandre Versignassi

Democracias são boas pelo mesmo motivo que são frágeis. Grupos de seres humanos sempre discordaram de outros grupos. E faz milênios que a porrada tem se provado a maneira mais popular de resolver essas divergências. Violência, na história da civilização, vem em basicamente dois tipos. Um é a tirania, que é o excesso de controle dos cidadãos pelo governo. O outro, o caos que se instala na situação oposta – a ausência de um governo1.

Os imperadores da Antiguidade, na média, eram grandes entusiastas de escravidão, xenofobia, haréns e códigos penais baseados em execuções, amputações e tortura. A alternativa usual a essa pacificação ditatorial sob um Leviatã eram as rixas e retaliações entre tribos (ou a guerra civil dentro dos próprios impérios, já que dinastias não duram para sempre e o poder não costuma trocar de mãos pacificamente).

A democracia segue o caminho do meio. O Estado (por definição) não mata nem oprime as pessoas, e exerce controle suficiente para que elas não matem umas às outras. Os grupos de seres humanos discordantes precisam compartilhar o poder e cedê-lo de bom grado à oposição quando a maioria assim desejar.

“Um dos enigmas centrais da ciência política é explicar a persistência da democracia”, escreve David Runciman2 – autor de Como a Democracia Chega ao Fim. “Trata-se fundamentalmente de uma questão de confiança: as pessoas que têm algo a perder com o resultado de uma eleição precisam acreditar que vale a pena perseverar até o pleito seguinte. Os ricos precisam acreditar que os pobres não irão tomar seu dinheiro. Os militares precisam acreditar que os civis não vão despojá-los de suas armas. Muitas vezes, essa confiança se quebra. E então a democracia desmorona.”

É um arranjo delicado. Mesmo assim, o fim do fascismo em Portugal, no ano de 1974, marcou o início de uma onda de democratização sem precedentes pelo mundo. Grécia, Espanha, Brasil, Argentina, Chile, Filipinas, Indonésia, Coreia do Sul, as ex-repúblicas soviéticas e outros países da esfera de influência comunista no Leste Europeu se democratizaram dali até o início dos anos 1990, numa corrente coroada pela queda do Muro de Berlim.

Nessa época, conforme os EUA assumiam de bom grado o posto de única superpotência do planeta, o economista Francis Fukuyama argumentava que a humanidade havia chegado ao fim da história. Em sua visão (que acabou virando alvo de alguma chacota entre acadêmicos), as democracias do Ocidente, ricas e prósperas, se tornariam o padrão-ouro dos sistemas políticos. Para ele, todos os países, mesmo os mais distantes culturalmente da Europa, acabariam abraçando o sufrágio universal e o starter pack do ideário iluminista em algum momento.

Explicando: os filósofos iluministas delinearam uma tonelada de ideias que hoje são pilares das constituições de países democráticos. Pense nas liberdades de expressão, de imprensa e de associação – inclua aqui partidos políticos. No estado laico e na liberdade de religião. Em garantias tão básicas quanto o direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei etc. Na divisão entre Executivo, Legislativo e Judiciário, e na ideia de que esses três pilares das repúblicas se fiscalizam mutuamente para coibir abusos de poder.

Essas ideias – combinadas com a realização periódica de eleições livres, assembleias representativas em vez de voto direto e a alternância de partidos no poder – formam o que muitos cientistas políticos chamam de democracia liberal. (O adjetivo “liberal”, aqui, não tem o sentido econômico, de livre-mercado, com que é empregado comumente no Brasil.)

Fukuyama errou, claro. Hoje, a onda democrática pós-Guerra Fria virou uma marolinha, e recua cabisbaixa para o oceano. Mais ou menos a partir da crise econômica de 2008, um conjunto de países com democracias antigas (como EUA, Reino Unido e França) ou jovens e esperançosas (Hungria, Polônia, Brasil, Filipinas) pouco a pouco testemunharam partidos e políticos populistas profundamente avessos às regras do jogo ganharem projeção, cadeiras numerosas no Congresso e, em casos mais graves, os cargos de presidente ou de primeiro-ministro.

Dá para medir o impacto em números: todos os anos, a ONG americana Freedom House avalia a situação dos processos eleitorais e das liberdades civis em todos os países do mundo, e já faz 15 anos (de 2005 a 2020) que a pontuação média da Terra nesses quesitos cai sem pausa. Diante da ascensão de Bolsonaros e Trumps em dezenas de países, do Brexit, de uma crise de confiança em partidos e políticos, das redes sociais e sua enxurrada de fake news, fica a pergunta: será que, após décadas de popularidade, a democracia agora dá sintomas de que é frágil demais para durar?

Essa é uma ideia alienígena para a maior parte dos brasileiros – que chegaram à vida adulta num país e num mundo cada vez mais livres, e não menos. Mas a história, claro, não parece a fim de acabar tão cedo.

Democracia sem direitos

O alemão Yascha Mounk, autor do livro O Povo Contra a Democracia, começa a obra explicando que nem toda democracia precisa ser liberal no sentido iluminista da coisa. E que o oposto também é verdade: um país pode ter uma Constituição exemplar que garante direitos e liberdades a sua população, mas ainda manter a política econômica e outras decisões críticas longe do público, nas mãos de especialistas não eleitos de forma direta – os chamados tecnocratas.

Como exemplo do primeiro caso, o próprio Mounk afirma que Bolsonaro não poderia se encaixar melhor. Praticamente todas as suas falas e ações são um ataque calculado às cláusulas pétreas da Constituição. Ele mistura poder e religião, ataca o Judiciário, defende torturadores, coloca em descrédito o sistema eleitoral, humilha jornalistas e atropela a Anvisa ao recomendar tratamentos pseudocientíficos. Por outro lado, ele faz isso com apoio enfático de uma parcela da população – e só foi parar lá porque espelhava seus eleitores melhor que outros candidatos. É um fenômeno democrático e representativo; só não é liberal.

É claro que, no longo prazo, essa linha direta ilusória dos populistas com o povo se prova uma armadilha. Mounk explica que, de imediato, os eleitores ficam felizes com a corrosão do Judiciário, da imprensa e das eleições porque não querem seu presidente de estimação sob controle. Depois, quando a lua de mel acaba, não existem mais Judiciário, imprensa e eleições que possam tirá-lo de lá.

Nos EUA, Trump é um exemplo de populista que não conseguiu ser mais forte que a democracia – ensaiou um golpe de Estado logo após perder a eleição e se viu sozinho. Na Hungria, por outro lado, o primeiro-ministro Viktor Orbán já está há uma década no poder, calou imprensa e ONGs, aparelhou o Judiciário e não tem data para sair.

Por que a promessa de linha direta dos populistas se tornou tão tentadora? A resposta é complexa. E começa por um fato: embora os países do Ocidente abriguem os cidadãos mais seguros, alimentados e felizes da história do mundo, essas pessoas governam pouco na prática. O poder do povo acaba mediado por agências reguladoras, tecnocratas, Bancos Centrais, acordos internacionais contra o aquecimento global e deputados de paletó sem vínculo com as ruas.

A escola ensina que democracia nasceu em praça pública, com um voto por cabeça. A eleição de representantes para a Câmara e o Senado seria um mal necessário, pois não há cercadinho que comporte 200 milhões de brasileiros.

A verdade é que, no tempo do Iluminismo, congressistas existiam para manter o povo a uma distância segura da elite, e não para permitir que ele chegasse mais perto. As eleições eram feitas “para cultivar e ampliar a visão popular, filtrando-a por meio de um corpo eleito de cidadãos, cuja sabedoria está mais apta a discernir os reais interesses de seus pais”. As palavras são de James Madison, um dos fundadores da democracia nos EUA, que serviu de molde para tantas outras.

Isso mudou, mas nem tanto, argumenta Mounk. É claro que, atualmente, qualquer democracia funcional permite que representantes autênticos sejam eleitos para o Congresso – sejam ativistas LGBTQIA +, sejam ex-soldados da PM. Mas ainda não é fácil navegar no mundo dos partidos políticos e jogar conforme as regras em Brasília. A mensagem se perde ou se distorce facilmente.

As redes sociais são o oposto: permitiram à democracia direta e à praça pública renascer numa forma distorcida, desumanizada e mediada por algoritmos e bolhas de conteúdo. Agora, as pessoas sabem exatamente o quanto sua relação com o poder é diluída. Convocar um protesto via Whats é bem mais tentador do que votar uma vez a cada quatro anos e torcer pelo melhor.

A pesquisa de opinião pública Gallup World Poll, entre 2007 e 2014, verificou queda na confiança da população nos governos em 23 dos 40 países democráticos consultados. Entre 2001 e 2016, o número de cidadãos da União Europeia que declaravam não confiar nos parlamentos de seus países subiu de 39% para 62%, com um pico de 69% em 2014.

Não que sejam necessários números para identificar o fenômeno: a mágoa não poderia ter ficado mais clara no Brasil após a Lava-Jato, que teve por consequência os políticos que passaram a se vender como outsiders, supostamente sem laços em Brasília, e venceram as eleições de 2018 em todas as esferas de poder. Veja os dados do Brasil no gráfico abaixo:

Mounk cita a União Europeia como um exemplo de Leviatã burocrático, que tem dificuldade em traduzir demandas populares em políticas públicas. Ainda que exista o Parlamento Europeu, que equivale ao Legislativo da UE, um cidadão comum em um país europeu ainda tem poucas formas de influenciar as decisões da Comissão Europeia (um gabinete de 27 membros não eleitos que corresponde ao Executivo da UE) e passa longe do Banco Central, cuja independência absoluta é um dos pilares do Euro. Isso explica em partes o Brexit, por exemplo: os britânicos decidiram cortar laços com um parlamento que mal sabiam onde ficava.

Por outro lado, a condução desastrosa da pandemia no Brasil mostrou o que acontece quando tecnocratas independentes como os da Anvisa são ignorados e as pessoas tomam remédios perigosos ou negam vacinas por convicção política: elas morrem. Nas democracias em crise, decisões e responsabilidades que o Estado deveria assumir passam para a esfera individual.

“Há uma subordinação das políticas públicas à esfera privada”, explica o cientista político Marcos Paulo Resende, pesquisador na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). “Por exemplo, a política de combate às drogas. Quando você proíbe, você está enxergando o uso como uma questão de moral privada, e não como um problema de saúde pública.”

Um exemplo é o combate à heroína na Suíça na década de 1980. De início, a população majoritariamente conservadora se opôs à criação de clínicas que aplicariam a droga nos dependentes gratuitamente (em vez de deixá-los nas ruas praticando crimes para comprar a próxima dose). Depois, quando muitas dessas pessoas conseguiram reconstruir suas vidas, mesmo os mais conservadores sentiram a melhora nas cidades e passaram a aprovar a ideia. A democracia permite que os cidadãos cobrem do Estado a solução de um problema, mas isso não significa que esses cidadãos saibam como resolvê-lo3.

De volta à aldeia

Além das redes sociais e da crise de representatividade, Mounk aponta outras forças de longo prazo por trás da crise democrática: a imigração e miscigenação em países que já foram mais homogêneos do ponto de vista étnico (ou que nunca foram, mas não admitem isso) e a estagnação da economia e dos padrões de vida – ilustrada pelo pessimismo endêmico dos millennials em relação à prosperidade de seus pais baby boomers.

É fácil observar isso no Edelman Trust Barometer, uma pesquisa internacional que determina o grau de preocupação dos cidadãos com questões contemporâneas e sua confiança em governos, jornalistas, ONGs, líderes religiosos, empresários etc. Em 2017, por exemplo, 55% disseram que a imigração prejudica a economia e a cultura locais; 62% concordaram que é preciso proteger empregos da concorrência estrangeira; 56% afirmaram que os valores de suas nações estavam desaparecendo, e 51% disseram que as inovações tecnológicas ocorrem muito rápido e são prejudiciais.

Esses dados casam bem com a demografia da eleição de Trump, no final de 2016. Seus eleitores estavam mais empregados que os de Hillary e tinham renda média anual de US$ 82 mil, contra os US$ 77 mil dos democratas. Porém, eram pessoas em geral sem curso superior e mais velhas, que hoje passariam por maus bocados atrás de um emprego, e ganharam a vida como operários em indústrias hoje decadentes.

Elas vivem em cidades interioranas menores, com pouca infraestrutura, e sabem que os jovens não vão pegar a mesma onda econômica benéfica que os boomers pegaram (é uma geração que cresceu no momento mais próspero da humanidade vs. uma geração com a vida pautada pela crise de 2008). O problema não é a renda no presente, mas o medo do futuro.

A reação é se fechar num casulo – e botar a culpa nos imigrantes, na globalização, na concorrência desleal das fábricas chinesas e robôs: “Voltar à raça, como fronteira aparente do direito ancestral da etnia majoritária”, escreve o sociólogo Manuel Castells no livro Ruptura. “Voltar, também, à família patriarcal, como instituição primeira de proteção cotidiana diante de um mundo em caos. Voltar a Deus como fundamento.”

É interessante notar, porém, que os lugares que mais votam em populistas são justamente aqueles onde há menos imigrantes em números absolutos. A Hungria e a Polônia, exemplos bem acabados da recessão democrática, são praticamente homogêneas do ponto de vista étnico. O primeiro-ministro Orbán considera a Hungria uma fortaleza de integridade na Europa, que escapou do que ele entende como degradação trazida por imigrantes da África e Oriente Médio, enquanto França, Inglaterra e Alemanha deixaram suas nações se diluírem. Uma irônica inversão dos anos 1990, em que o Leste Europeu era formado por países recém-libertados da URSS, buscando aceitação pelo Ocidente4.

Nos EUA, as cidades grandes votaram em Hillary – tanto os latinos de baixa renda quanto os brancos que convivem diariamente com falantes de espanhol (e passaram a aceitá-los e apoiá-los). Trump foi eleito por cidades onde o número absoluto de imigrantes ainda é baixíssimo. É um sinal de que os votos se baseiam numa percepção anedótica da imigração. A presença de uma única família mexicana na cidade é suficiente para achar que a América já não é mais tão great assim.

Brasil

75% dos brasileiros afirmam ser favoráveis à democracia, segundo o Datafolha, e é difícil mesmo imaginar uma pessoa em sã consciência que deseje ser privada de liberdade. Mesmo quem prefere a ditadura não gostaria de viver sob a ditadura da oposição.

Bolsonaro propõe um dilema às instituições quando realiza algo como os atos abertamente golpistas do último 7 de setembro. Se os jornais noticiam os protestos, ajudam o presidente a se pintar como um herói perseguido. Por outro lado, se ignoram os protestos, contribuem para normalizar um discurso antidemocrático que deveria ser escandalizante.

Nos dois casos, Bolsonaro se fortalece e a democracia perde. Tem solução? O cientista político Miguel Lago compara essas provocações ao enigma da Esfinge: “decifra-me ou devoro-te”5. Por enquanto, a onda populista permanece enigmática, e a democracia virou presa.Não tenhamos ilusões: a República Romana caiu após cinco séculos, a República de Veneza durou mil anos e mesmo assim se foi. Nada na história é para sempre; democracias não são um destino inevitável do trem da humanidade. Elas exigem esforço e manutenção.

Populistas chegam ao poder porque o povo quer mais voz, e não menos. Logo, eles são, e sempre serão, uma armadilha tentadora. A democracia é a única ferramenta capaz de desarmá-la, já que exige alternância de poder e respeito a instituições criadas para salvaguardar a racionalidade. Cabe a cada um de nós cuidar dessa ferramenta. Porque de fato: se ela cai, quebra.

Fontes: (1) livro O Novo Iluminismo, de Steven Pinker; (2) texto A democracia na crise da meia-idade, de David Runciman, na piauí; (3) livro Na Fissura, de Johann Hari; (4) texto A hora dos descontentes, de Ivan Krastev e Stephen Holmes, na piauí; (5) texto Uma Esfinge na presidência, de Miguel Lago, na piauí.

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO