A globalização da ayahuasca

O chá psicodélico gera um fluxo crescente de turistas gringos ao Brasil e está se revelando uma terapia útil contra a depressão. Mas esse boom de popularidade vem com a apropriação desrespeitosa da cultura dos povos da Amazônia. Fomos à floresta entender essa polêmica.

Texto: Carlos Minuano | Design: Juliana Krauss | Edição: Bruno Vaiano

“A ayahuasca é a nossa internet viva”, afirma o cacique Josimar Matos, ou Kupi Huni Kuin, seu nome indígena. Sentado no chão de terra, no interior de uma pequena cabana, o líder da aldeia Boa União, localizado às margens do rio Envira, em Feijó, no Acre, prossegue dizendo que o espírito do chá psicodélico, usado ritualisticamente há centenas de anos pelos povos originários amazônicos, ensina a cantar, pintar, curar e tomar decisões importantes e difíceis. Por isso, a bebida é conhecida como “planta professora”. “Através dela, pesquisamos tudo o que queremos saber”, diz ele.

O cacique, que vestia um manto Huni Kuin, tinha o rosto e o corpo pintados. Na cabeça, usava um cocar simples, feito de palha, e nos braços, pulseiras com desenhos indígenas que, segundo Kupi, eram inspirados em visões obtidas durante as viagens espirituais com a ayahuasca. O visual caprichado tinha uma razão de ser – e não era a entrevista.

Do lado de fora da cabana, sob o calor amazônico de 37° C, cantos e danças marcavam o início de uma celebração anual que há dez anos é realizada na comunidade. Mas este ano foi diferente. Um motivo especial embalava o já geralmente animado festejo. O festival, chamado Katxá Nawá Hô Hô Ika, havia sido incluído no calendário de eventos oficiais do estado do Acre. Mais de 500 pessoas estiveram presentes, entre indígenas e não indígenas.

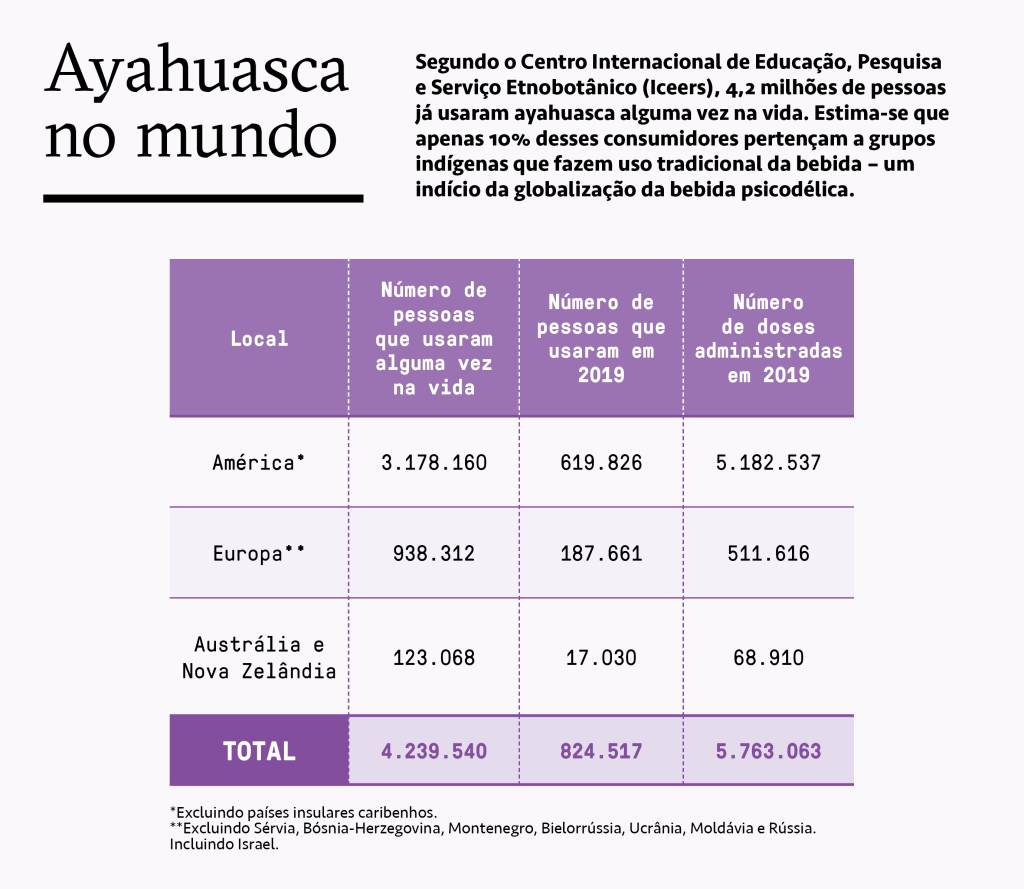

Durante todos os meses do ano, turistas de diversas partes do mundo viajam para o Acre e outras regiões da Amazônia, principalmente no Brasil e no Peru, com o objetivo de participar das vivências com a bebida psicoativa, guiadas por pajés e xamãs. A maior parte desse público é formada por estrangeiros, especialmente da Europa e dos EUA. O governo acreano não tem dados oficiais sobre o fluxo de turistas no circuito de aldeias da região, mas estima-se que sejam milhares. Também afirma que o movimento está crescendo e que, sim, a maioria está em busca de rituais com ayahuasca.

A escalada recente do consumo – endossada por famosos como Will Smith e o DJ Alok – vem no encalço de uma retomada das pesquisas científicas com psicodélicos, que demonstram potencial clínico contra depressão, ansiedade, vícios e outras condições psiquiátricas. Enquanto a indústria farmacêutica quer transformar a ayahuasca em remédio, os pesquisadores argumentam que a eficácia está no ritual como um todo, e não só no princípio ativo. Os xamãs, por sua vez, reclamam de apropriação cultural, exigem seu quinhão e se preocupam com a sustentabilidade das plantas usadas para fazer o chá – mas também abraçam a nova onda de etnoturismo na Amazônia.

Etnoturismo psicodélico

O Acre tem 36 terras indígenas de 18 etnias em 12 municípios do estado. A maioria, desde tempos imemoriais, realiza festivais. Recentemente, parte dessas comunidades começou a abrir esses eventos para a participação de não indígenas. E parece que deu certo. “A renda anual de aldeias que recebem turistas varia entre 150 mil e 2 milhões de reais por ano”, diz o governador do Acre, Gladson Cameli. Segundo ele, o reconhecimento internacional e nacional do xamã, assim como aparições na mídia, influencia muito nessa variação.

Cameli cita como exemplo o povo Yawanawa, que recentemente participou de um álbum de música ancestral com o DJ Alok, de uma coleção de óculos da Chilli Beans e de uma linha de roupas da Farm Rio. “Isso desperta a curiosidade das pessoas em conhecer as aldeias.” O turismo xamânico acreano também melhorou a vida do comércio local no circuito das aldeias no interior do estado, movimentando uma cadeia variada que inclui rede hoteleira, guias, condutores, barqueiros, transporte, mercadinhos, farmácias, bares e restaurantes.

Em 2024, o governo do Acre incluiu vinte festivais indígenas no calendário oficial do estado. Na prática, isso significa recursos financeiros para projetos sociais, de educação, saúde e para a infraestrutura básica das aldeias. Uma ajuda que chega em boa hora para comunidades como a Boa União, em Feijó, onde hoje vivem aproximadamente 150 pessoas e há apenas um banheiro.

Realizados durante o ano todo, os festivais indígenas do Acre vêm consolidando um circuito de etnoturismo psicodélico na região. Nessas vivências, os participantes têm a oportunidade de experimentar – além da ayahuasca – cânticos, rezas, danças, músicas e brincadeiras, bem como conhecer de perto a cultura e o cotidiano de várias etnias.

No cardápio das “medicinas da floresta”, além de cerimônias com ayahuasca, há ainda aplicações de kambô (secreção extraída da rã Phyllomedusa bicolor, também conhecida como “vacina do sapo”) e sananga (um colírio preparado pelos indígenas com a raiz da planta Tabernaemontana sananho), além de muito rapé e contato com a natureza.

Foi esse o combo que levou a norte-americana Annalisa Nicole Villar, 34, a viajar da Califórnia até o Acre no último mês de julho. Ela participou do festival anual do povo Puyanawa, em Mâncio Lima, no interior do estado. Para ela, o momento mais especial foi a experiência na selva com o chá ayahuasca. “É como um remédio que nos faz acordar”, descreve a turista. “Me conectou com a mãe natureza, pude sentir como todas as plantas estão intensamente vivas.”

Até o governador do Acre, Gladson Cameli, admite ter experimentado a bebida indígena. E afirma ter gostado da experiência. “Me trouxe clareza e reflexão sobre a minha vida.” Ele conta ter participado de cerimônias em várias aldeias indígenas do estado e em grupos religiosos que, desde a década de 1930, usam a bebida psicoativa em rituais, como o Santo Daime e a União do Vegetal (UDV).

Apesar da fama atual, o interesse pela ayahuasca não é recente. A bebida, preparada a partir da combinação de duas plantas nativas da Amazônia – o cipó Banisteriopsis caapi e as folhas do arbusto Psychotria viridis –, ficou mais conhecida no Brasil quando o Santo Daime e a UDV começaram a se instalar nas metrópoles brasileiras, na década de 1980. Logo, esses cultos se espalharam pelo mundo (ainda que, em muitos países, o consumo e o porte do chá sejam proibidos).

Nascedouro dessas religiões da ayahuasca, o Acre há décadas se tornou uma rota de peregrinação psicodélica para turistas estrangeiros. Um de seus destinos é a Colônia Cinco Mil. Localizada na capital Rio Branco, é uma comunidade rural hippie-religiosa da doutrina do Santo Daime, que começou a receber pessoas em 1974. Muitos se apaixonam e ficam morando por lá, ou demoram anos para retornar aos seus países de origem.

E não é só na Amazônia que o turismo da ayahuasca está bombando. No AyaAdvisor, uma versão psicodélica do TripAdvisor, um dos locais mais bem avaliados está em Itacaré, na Bahia. Por lá, os trabalhos não são guiados por indígenas, e sim por uma psicoterapeuta que diz ter desenvolvido um método próprio a partir de vivências na selva amazônica peruana. O espaço – que se diz sem fins lucrativos – cobra algo entre US$ 2.150 e US$ 3.150 por retiros de 9 a 11 dias (em reais, de R$ 12 mil a R$ 17 mil). O site do centro, todo em inglês, indica que o público-alvo não é o brasileiro.

Ayahuasca no SUS

De modo geral, o uso medicinal da ayahuasca não enfrenta problemas legais no Brasil. A prática tem respaldo dos ministérios da Saúde e dos Povos Indígenas, e uma resolução de 2023 do Conselho Nacional de Saúde determina que os dois órgãos se movimentem para inserir essas práticas na Pics (Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde) do SUS. O texto também defende que o exercício da atividade do pajé, raizeiro, rezador, curandeiro e da parteira indígena sejam reconhecidos como categorias profissionais.

Países que não têm nada parecido com o SUS já aderiram. É o caso do Chile: “Lá, é permitido que uma pessoa procure uma curandeira do povo mapuche para se tratar com ela dentro do que eles têm de sistema de saúde pública – que, por acaso, é bem precário. O Brasil está muito atrasado em relação a isso”, afirma o neurocientista Sidarta Ribeiro, autor de mais de cem artigos científicos em periódicos internacionais. “Hoje é a classe média brasileira mais antenada que tem acesso, são os mais ricos [muitos deles, estrangeiros] que atualmente podem beber dessa fonte, que conseguem pagar para ter acesso às medicinas indígenas diretamente com os indígenas. Afinal, isso tem custos, as cerimônias são complexas.”

De acordo com Ribeiro, a primeira voz a apontar esse paradoxo da ausência das medicinas indígenas nas práticas integrativas do SUS foi um psiquiatra da Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop) chamado Ricardo Moebus. “Ele indagou: ‘Como é possível que uma pessoa vá fazer uma prática integrativa no SUS e tenha acesso à acupuntura, que é chinesa, ao reiki, japonês, à homeopatia, alemã, e tantas outras medicinas consideradas alternativas, que não têm origem no Brasil, e não ter acesso à ayahuasca, à jurema, à sananga, aos rapés, ao kambo?’.”

Recentemente, muitos pajés têm organizado vivências com ayahuasca em grandes cidades. “Se eles estão atendendo quem pode pagar, por que que o SUS não convida pajés importantes para que venham regularmente ajudar a população, por exemplo, da Favela da Maré, do Complexo do Alemão, de Paraisópolis, territórios que estão sofrendo com todo tipo de carência e violência?”, indaga Ribeiro. “São pessoas que precisam de tratamento.”

A Pics como um todo desperta debate porque muitas das práticas oferecidas, como reiki e homeopatia, não têm qualquer respaldo científico: são placebos, comprovadamente ineficazes. Os rituais com ayahuasca têm a seu favor a existência de experimentos – inclusive com humanos – que demonstram seu potencial contra problemas como depressão severa, resistente às drogas convencionais. Idealmente, porém, estudos maiores e mais rigorosos são necessários para regulamentar seu uso terapêutico.

Pode isso, Arnaldo?

O uso religioso da ayahuasca é liberado no Brasil graças a uma resolução do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas (Conad) de 2010. A bebida indígena chegou a ser proibida no país em 1985, pela Divisão Nacional de Medicamentos (Dimed), mas esse veto só durou dois anos.

O motivo é que as folhas da chacrona, usada no preparo da ayahuasca, contêm DMT (N,N-Dimetiltriptamina), uma molécula psicodélica proibida no Brasil por uma portaria de 1998 e em esfera internacional, pela Convenção das Nações Unidas sobre Substâncias Psicotrópicas de 1971, da qual nós somos signatários.

Em nível internacional, a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas respalda o uso da medicina tradicional. O texto, em seu artigo 24, afirma que “os povos indígenas têm direito aos seus medicamentos tradicionais e a manter suas práticas de saúde”.

A criminalização dos psicodélicos – drogas que se ligam ao receptor de serotonina 5-HT2 no nosso sistema nervoso – surgiu no contexto da Guerra às Drogas nos EUA nos anos 1970, por iniciativa do então presidente Richard Nixon, e não se baseou nas melhores evidências científicas disponíveis à época. Eles são estudados seriamente por médicos e farmacêuticos desde os anos 1930, mas o uso recreativo pelo movimento hippie e a veneração pela figura do guru acadêmico Timothy Leary voltaram a opinião pública contra LSD, DMT, psilocibina e afins.

No Brasil, pesquisas coordenadas pelo físico e neurocientista Dráulio de Araújo, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) – que há mais de 15 anos investiga substâncias psicodélicas –, testou a ayahuasca em pacientes com depressão resistente a tratamentos.

Esse foi o primeiro teste clínico com ayahuasca que usou um grupo de controle tomando placebo – uma garantia de qualidade metodológica importante –, e ele teve resultados animadores: 64% das pessoas que tomaram a ayahuasca apresentaram índices significativamente menores de depressão. No grupo placebo, foram 26%.

Por essas e outras, a regulamentação para uso terapêutico do chá parece questão de tempo e de estudos maiores. Além do efeito antidepressivo, cientistas avaliam seu potencial para tratar dependência química, ansiedade e fobia social.

Renascimento xamânico

Os conhecimentos indígenas sobre ayahuasca puseram o Brasil na dianteira das pesquisas sobre psicodélicos. De acordo com um levantamento publicado em 2021 no Journal of Psychoactive Drugs, nosso país é o terceiro do mundo no ranking de artigos científicos de impacto, atrás apenas dos EUA e do Reino Unido.

As pesquisas avançaram por aqui para a investigação de substâncias isoladas – como o princípio ativo DMT separado dos demais ingredientes do chá. Sidarta Ribeiro explica que, “quando trabalhamos com essas substâncias sintéticas, evitamos o problema da apropriação cultural, porque fazer pesquisa sobre ayahuasca sem estar em alinhamento com os povos originários é um problema”.

O pesquisador defende que é necessário fazer a pesquisa com a ayahuasca avançar no âmbito do Protocolo de Nagoya – que prevê repartição de benefícios quando a pesquisa científica envolve recursos genéticos oriundos da biodiversidade de um país (caso do cipó Banisteriopsis caapi) e práticas culturais associadas a esses recursos.

O respeito pelos indígenas, porém, precisa se disseminar muito além da esfera acadêmica. No início deste ano, a médica e pajé em formação Adana Omágua Kambeba esteve em uma conferência sobre cultura psicodélica promovida pelo Instituto Chacruna em São Francisco, nos EUA. Ela alertou sobre os riscos do atual flerte mundial com os psicodélicos, embalado por muito hype e oportunismo: “Tem gente usando em raves e misturando com outras substâncias, motivada pela curiosidade ou pelo prazer de experimentar diversos efeitos psicodélicos”. Essa banalização vem com a extração desenfreada das plantas usadas no chá, que as põe em risco de extinção.

“O que mais se vê por aí hoje são não indígenas se autointitulando xamãs por terem feito alguma vivência em alguma aldeia”, aponta Adana. “Depois abrem um espaço para servir as medicinas sagradas, entoam cantos indígenas nas rodas de cerimônia, distribuem ayahuasca sem o devido cuidado para pessoas muitas vezes em estado de intensa vulnerabilidade espiritual e psicológica.”

Adana também critica a falta de consideração da indústria farmacêutica e da academia, que protagonizam o movimento chamado de renascimento psicodélico. “Em geral, eles não consultam os povos indígenas e nem os convidam para participar em suas discussões ou de seus processos de pesquisa, feitos em cima do conhecimento dos nossos ancestrais e de nossas plantas sagradas, como, por exemplo, a ayahuasca.”

Duas ondas

Há um oceano de conhecimento indígena espalhado por diferentes partes do mundo há milhares de anos. E esse misterioso arcabouço de saberes inclui o uso ritualístico de psicodélicos naturais, como o cacto peiote, a bebida ayahuasca e os cogumelos mágicos. “Não se trata apenas da descoberta de quais plantas são psicoativas, mas de quais combinações de plantas ou de produtos naturais são mais eficazes, como é o caso da ayahuasca e de muitos rapés”, explica Sidarta Ribeiro.

Muitos conhecimentos dos povos originários formam a base que hoje impulsiona a ciência psicodélica. Para ilustrar seu argumento, Ribeiro compara essa história com a imagem de um imenso oceano de saberes tradicionais e duas grandes ondas de interesse científico.

O início desse movimento – o pontapé inicial da primeira grande onda de interesse em torno dos psicodélicos – aconteceu na década de 1950, a partir do contato do banqueiro e micologista (especialista em fungos) amador Gordon Wasson e do cientista Albert Hofmann (descobridor do LSD) com a curandeira mazateca Maria Sabina.

Hoje, décadas após o movimento hippie, a Guerra às Drogas de Nixon e a retomada das pesquisas sérias sobre drogas psicodélicas, vivemos uma segunda onda de interesse nos laboratórios por compostos extraídos de plantas e usados por indígenas.

Conforme a medicina dos povos da Amazônia mostra seu valor em experimentos científicos, universidades, institutos de pesquisa, empresas farmacêuticas e outros atores vão se beneficiando desse conhecimento sem repartição de benefícios. De início, os custos de realizar ensaios clínicos são altíssimos. Depois, porém, essas terapias chegam ao mercado e começam a dar dinheiro. É imprescindível que um quinhão justo dessa receita vá para os verdadeiros criadores dessa terapia – que já era corrente na América do Sul muito antes de Colombo ou Cabral.