Viva a diferença!

Inclusão depende da parceria entre paise escola. E, sobretudo, de ver a diversidade como algo a ser festejado e não escondido.

Marili Ribeiro

Uma fração de segundos selou o destino de dois gêmeos. Gabriel Brigagão Ábalos nasceu pouco depois do irmão e, por um lapso de tempo, ficou comprometido por uma paralisia cerebral que lhe roubou os movimentos, mas manteve intacto um cérebro privilegiado pela curiosidade e pelo interesse. Passados 18 anos, as dificuldades motoras que o tornaram dependente de uma cadeira de rodas não impediram que chegasse ao terceiro ano do segundo grau no Colégio Micael, em São Paulo. A mesma escola em que seu irmão também estudou (ele acaba de ingressar na faculdade) e onde sua mãe, Maria Cristina, dá aulas. A instituição, com 400 alunos, tem a preocupação de ajudar quem foge dos padrões a superar as dificuldades inerentes a todo ser humano. Permeada pela filosofia antroposófica, a Micael reconhece a diversidade como parte do mundo e vê na convivência e na aceitação dela um caminho para a formação de cidadãos mais solidários.

A questão do acolhimento dos diferentes, apesar de tema recorrente na educação mundial desde 1990, quando se cunhou o slogan “educação para todos”, esbarra nos obstáculos do dia-a-dia. Os percalços, que não são fáceis de se superar, vão desde o despreparo de profissionais para lidar com crianças portadoras de deficiências até pais que, ao matricular o filho na escola, acreditam que sua missão está cumprida.

Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É preciso encontrar um equilíbrio. Os educadores concordam que a aceitação, em escolas ditas “normais”, de alunos incapacitados por uma ou outra circunstância só resulta positiva se houver envolvimento de pais, professores e profissionais da área médica e instituições afins que dão assistência ao problema trabalhando conjuntamente. A marca da desigualdade também está presente aqui: crianças de classes média e alta, com recursos para pagar assistência adequada têm mais chances do que as mais pobres de se habilitar à vida em sociedade.

Há um reconhecimento teórico de que cabe à sociedade preparar e prover um ambiente menos restritivo para que todos possam desenvolver seu potencial. Dados do último censo escolar disponível apontam cerca de 380 mil alunos com necessidades especiais no país. A maioria é constituída por portadores de deficiências mentais, cerca de 52% do total, com predominância da síndrome de Dow. Em seguida, vêm os problemas auditivos, bem mais presentes e restritivos do que muitos imaginam: quando não detectados bem cedo atrapalham até mesmo o desenvolvimento motor da criança. Logo depois, estão os portadores de dificuldades múltiplas. As carências visuais ocupam a quarta posição, seguidas das dificuldades motoras e dos problemas de conduta. Os superdotados são os últimos da lista, embora haja certa discussão sobre os métodos aplicados a essa classificação.

No Brasil, assim como nos Estados Unidos e na Europa, há leis obrigando a oferta de empregos para deficientes em geral. Mas aqui, ao contrário dos países do primeiro mundo, a ausência dessa mão-de-obra no mercado de trabalho se deve, principalmente, à baixa qualificação. Antes de chegar ao emprego, eles nem sequer conseguem ocupar um banco escolar. “Não é só uma questão de recursos técnicos. Inclusão implica mudança de atitude da comunidade”, afirma Eliana Ormelezi, doutora na área de psicologia educacional e funcionária da ONG Laramara – Associação Brasileira de Assistência ao Deficiente Visual.

Os modelos de integração incentivados na década de 70, que punham o deficiente em salas convencionais, se pautavam pela premissa de que era dele a responsabilidade pela superação. “A inclusão consiste em reverter essa forma de pensar e mostrar que a responsabilidade cabe a todos nós”, diz Eliana. Em sua opinião, se não houver uma radical mudança de percepção geral, a riqueza da diversidade nunca sairá do papel.

Aprender juntos

As crianças cegas talvez sejam as mais discriminadas, uma vez que é praticamente impossível encontrar nas escolas convencionais máquinas de braile ou software de voz para computadores à disposição. É bem verdade que banheiros adaptados para cadeiras de rodas também são raros. Mas o fato é que a educação do cego, na maior parte dos casos, acaba restrita ao ambiente fechado das instituições especializadas, onde a convivência se dá apenas com os iguais.

O bom trabalho das instituições de amparo aos problemas mentais, caso da síndrome de Dow, acabou refletido numa maior aceitação pelas escolas de alunos portadores desse mal. No Colégio Jean Piaget, em São Paulo, que oferece ensino fundamental, cerca de 15% dos alunos apresentam alguma deficiência. Desde sua criação, há 14 anos, o colégio sempre adotou a inclusão. Nas miniolimpíadas entre escolas da região, o Piaget foi campeão em futebol, tendo um goleiro, ótimo aluno da sétima série, com síndrome de Dow.

“Os benefícios da educação aberta aos diferentes são recíprocos. O aluno com dificuldade tem o estímulo de superar o desafio da execução das tarefas comuns. E o aluno sem deficiências aprende a aceitar o diferente e a entender que há limite para tudo, até mesmo para ele próprio”, afirma Sônia Dreyfus, pedagoga e fundadora da escola. “Essa convivência rotineira enriquece as relações, aumenta a solidariedade e o respeito pelo coletivo.”

Se os efeitos são positivos, as circunstâncias nem sempre são fáceis de trabalhar. Coordenadora pedagógica há 12 anos no Núcleo Educacional Bosque do Morumbi, em São Paulo, Anna Maria Ribeiro, sustenta que muito mais do que a participação dos pais, é fundamental a aceitação deles às restrições vividas por seus filhos. “Tivemos problemas com quem acredita que o filho será ‘normal’ se estiver entre ‘normais’”, diz.

Muitos, aparentemente, aceitam, pagam tudo o que for necessário, mas não querem lidar com a realidade. Não faz muito tempo, por exemplo, a jovem mãe de uma linda garotinha matriculada na pré-escola, com síndrome de Dow, disse a Anna Maria, sem perceber a gravidade do que falava, que estava aguardando a filha completar 5 anos para que ela passasse por uma cirurgia plástica nos olhos. O que a mãe pretendia era evitar a discriminação, eliminando uma das características dos portadores da deficiência. “Precisei lembrar que não seria dessa forma que ela acabaria com a síndrome”, afirma.

Lidar com o desigual é um exercício que deve ser reavaliado todo dia pelos coordenadores pedagógicos, argumenta Andréa Teresa Tammaro, do Colégio Giordano Bruno, em São Paulo. “No relato das experiências, a iniciativa da inclusão parece linda e eficiente”, diz. “Mas a prática mostra que nem sempre é assim, pois se trata de um lento processo coletivo de superação de uma mentalidade muito arraigada.” Andréa não gostou nem um pouco, mas teve de fazer o papel da advogada do diabo na hora de contornar uma situação com a naturalidade exigida. Trata-se de um caso muito específico e, ao mesmo tempo, vitorioso de superação. Quando chegou ao Giordano para cursar o primeiro ano do ensino fundamental, Mary Lemos Prieto, então com 7 anos – atualmente ela está com 11 –, usava uma cadeira de rodas por enfrentar sérias limitações motoras.

Caso único na escola, Mary ao chegar recebeu carinho e atenção dos colegas, professores e funcionários. Mas a recepção que teve acabou provocando ciúme e alguns alunos passaram a comentar que ela usava cadeira de rodas somente para chamar a atenção. Chegaram até a dizer que, quando não havia ninguém por perto, a garota corria pelo pátio. “Tive então de chamar a atenção dela para que não passasse por coitadinha, evitando o excesso de paparicos”, afirma Andréa.

Hoje, estimulada por todos, a garota faz educação física junto com outras crianças e mostra uma incrível força de vontade. Em várias ocasiões, quando o sinal toca e todos voltam às aulas, ela continua na quadra de esportes, sozinha, até terminar o exercício proposto. Nascida com apenas cinco meses, vitimada por falta de oxigenação, Mary vem superando suas complicações físicas com assistência e um intenso programa de fisioterapia na Associação de Amparo a Criança Deficiente (AACD). Graças a sua garra, já consegue andar com ajuda de muletas.

Para professores e profissionais de ensino que lidam diretamente com a questão da inclusão, o ponto básico está no envolvimento da família. Márcia Plessmann, coordenadora da escola bilíngüe Play Pen, em São Paulo, costuma fazer várias entrevistas antes de aceitar um aluno portador de deficiência. Cada caso é tão particular que deve ser discutido criteriosamente. “Tivemos conosco uma criança que, até para ir ao banheiro, precisava de ajuda. Assim, para atendê-la, precisamos nos informar sobre a maneira apropriada de transportá-la e também conhecer sua doença e as complicações decorrentes dela”, diz.

Na Play Pen não há uma estrutura apropriada nem professores para o atendimento de casos especiais. Aliás, raramente uma escola está preparada para isso. As circunstâncias criam as necessidades. Mais importante é a participação ampla, trilha para o sucesso dos casos de inclusão. Uma menina de 6 anos com uma grave doença degenerativa freqüentou a Play Pen a pedido dos pais para usufruir do convívio de outras crianças de sua idade. Por causa de graves complicações respiratórias, ela permaneceu na escola por apenas oito meses. “Mesmo assim foi ótimo para todos, não só pela atitude dos pais, que faziam questão de participar e mantê-la em atividades culturais e sociais de sua escolha, como pela experiência e pelo conhecimento que todos adquiriram”, afirma Márcia.

Outro desafio recente enfrentado pela escola foi trazido por Caio Afiúne, um garoto que, pela rapidez com que aprendia, fez os oitos anos do ensino fundamental em sete. “A conduta foi de um acompanhamento dos professores e pais para estimular o rapaz a novos desafios sem prejuízo de seu aprendizado e da convivência com os outros alunos”, diz Márcia, lembrando que crianças superdotadas não são necessariamente mais fáceis de lidar. A inclusão é sempre pautada por uma aliança na qual a delicadeza no trato dá o tom. A coordenadora pedagógica do Micael, Leni Attarian Cardoso, salienta que há um trabalho crescente no período de formação da personalidade. Ele vai do desenvolvimento do querer, na pré-escola, passando pelo sentir, no estímulo aos afetos, até o pensar, na fase de entendimento do mundo. Compor esse arcabouço é uma tarefa que não envolve somente educadores, mas também a família e a sociedade.

“Viver as diferenças ajuda a lidar com a carga de preconceito que qualquer um terá de enfrentar no mundo”, diz Leni.

É essa lição que Gabriel Ábalos e seus colegas de classe estão vivendo. Se não tem empecilhos para dividir o aprendizado, Gabriel não deixa de encontrar dificuldades para se movimentar com a cadeira de rodas, mas recebe ajuda e partilha os problemas com os 25 alunos da classe. Juntos, eles viajaram este ano para a Suíça para participar de um encontro de antroposofia. Nenhum adulto acompanhou a turma e Gabriel orgulha-se de não ter ficado fora de qualquer uma das atividades desenvolvidas durante dez dias. Não foi o único desafio vencido. Ele já enfrentou até 12 horas de ensaio para viver com desenvoltura seu personagem na montagem teatral da Ópera do Malandro, de Chico Buarque de Holanda, realizada recentemente pela escola. Seu maior sonho é cursar jornalismo. O outro é ter uma cadeira de rodas incrementadíssima, que custa R$ 25 mil, mas permite fazer tudo.

Saiba mais

Colégio Micael de São Paulo – https://www.micael.com.br

Laramara – Associação Brasileira de Assistência ao Deficiente Visual – https://www.laramara.org.br

Colégio Jean Piaget – Rua Zacarias de Góes, 749, Campo Belo, São Paulo, tel. 5093-2056

Núcleo Educacional Bosque do Morumbi – Rua Dr. Luís Migliano, 407 e 425, Morumbi, São Paulo, tel. 3742-4571

Colégio Giordano Bruno – colgiordanobruno@uol.com.br São Paulo, tel. 3722-0588

AACD – https://www.aacd.org.br

Play Pen – Escola Cidade Jardim – https://www.playpen.com.br

Uma vitória do empenho familiar

A paixão por ordem e a infinita capacidade de memorizar índices e números tornaram André Pinheiro um eficiente auxiliar bibliotecário no Núcleo da Violência da Universidade de São Paulo (USP). Há 23 anos, ninguém diria que esse jovem alto, bonito e saudável chegaria ali. Uma mistura da dedicação familiar, do empenho de bons profissionais em buscar respostas além dos manuais convencionais e de escolas dispostas a incorporar os diferentes em sua rotina – casos do Colégio Paulo Freire e da Escola Mutirão, ambos em São Paulo – fizeram a diferença.

Filho de um casal de professores universitários, Ana Luiza e Paulo Sérgio Pinheiro, André é portador de um tipo muito específico de autismo. Uma síndrome descrita como sendo uma inabilidade da função e interação social.

A primeira visita a um grande especialista em neurologia, ainda bebê, foi desanimadora: a família teve de aprender a conviver com a previsão de que o filho talvez jamais viesse a aprender algo, fosse andar ou falar. Sem se conformar com a avaliação, principalmente pela constatação de que André interagia muito bem com os brinquedos de montar, Ana começou a buscar alternativas.

Começava ali uma rotina que, incorporada à vida do garoto, desde os 4 anos, auxiliou-o a desenvolver suas potencialidades. Uma das profissionais que o atendeu, a terapeuta Ceres Araújo Antunes, acabou mais tarde escolhida por ele mesmo para ser sua madrinha. A participação familiar também foi decisiva em seus avanços. Até mesmo a irmã caçula, Marina, desempenhou papel importante no estímulo que levou André a falar, graças às brincadeiras dos dois.

Até os 5 anos ele não falava. Emitia apenas alguns sons, mesmo depois de passar um ano trabalhando junto com uma fonoaudióloga. Sílabas, André começou a articular em casa, motivado por um jogo inventado pela própria Ana Luiza. A formação em lingüística, acredita, auxiliou-a consideravelmente na tarefa. “Como ele gostava de jogar dominó, criei um jogo com todas as sílabas para introduzi-lo no aprendizado das palavras”, diz.

Ana brinca que, naquela época, criou uma espécie de vertente do método Paulo Freire de ensinar. “Só que, enquanto ele sugeria que se saísse do global para o particular, eu observei que o André gostava de juntar um elemento ao outro e imaginei que isso pudesse levá-lo a ler e escrever.” Quase chegou lá, mas quem acabou amarrando esse esforço foi Celina Valverde, especialista em alfabetização. Aproveitando os conhecimentos de junção de sílabas com o dominó caseiro, ela conseguiu que André, então com 9 anos, reunisse as condições básicas para freqüentar uma escola.

Passados todos esses anos de batalha pela integração de André, Ana Luiza admite que não consegue contabilizar ganhos e perdas já que, apesar de a diversidade ser parte da vida, a discriminação ainda é forte. “Comparando com outros garotos com o mesmo tipo de deficiência, mas que estudaram em colégios especiais, observo que há vantagens, mas, no geral, as desvantagens são semelhantes”, diz. Embora alunos especiais se relacionem bem com o grupo de iguais, têm de aprender a lidar com os diferentes. “O André socializou-se no mundo dos desiguais. Apesar das dificuldades, acho que ele tem sido feliz na vida em família e nas conquistas que fez na escola.”

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO

Por que existe a letra “h” se ela não tem som?

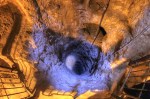

Por que existe a letra “h” se ela não tem som? A cidade subterrânea de 2 mil anos e 8 andares em Derinkuyu, na Turquia

A cidade subterrânea de 2 mil anos e 8 andares em Derinkuyu, na Turquia 9 filmes imperdíveis para assistir no Prime Video

9 filmes imperdíveis para assistir no Prime Video Xógum: as histórias reais do Japão feudal que inspiraram a série

Xógum: as histórias reais do Japão feudal que inspiraram a série Após reparos remotos, sonda Voyager 1 volta a transmitir dados para a Terra

Após reparos remotos, sonda Voyager 1 volta a transmitir dados para a Terra