As experiências científicas mais longas do mundo

A ciência leva tempo para alcançar conclusões. Às vezes, muito tempo. Conheça os estudos e os testes mais demorados que existem – e estão em andamento há até 182 anos.

Texto Michelle Navarro, de Dublin, e Bruno Garattoni

Design e ilustração Natalia Sayuri Lara

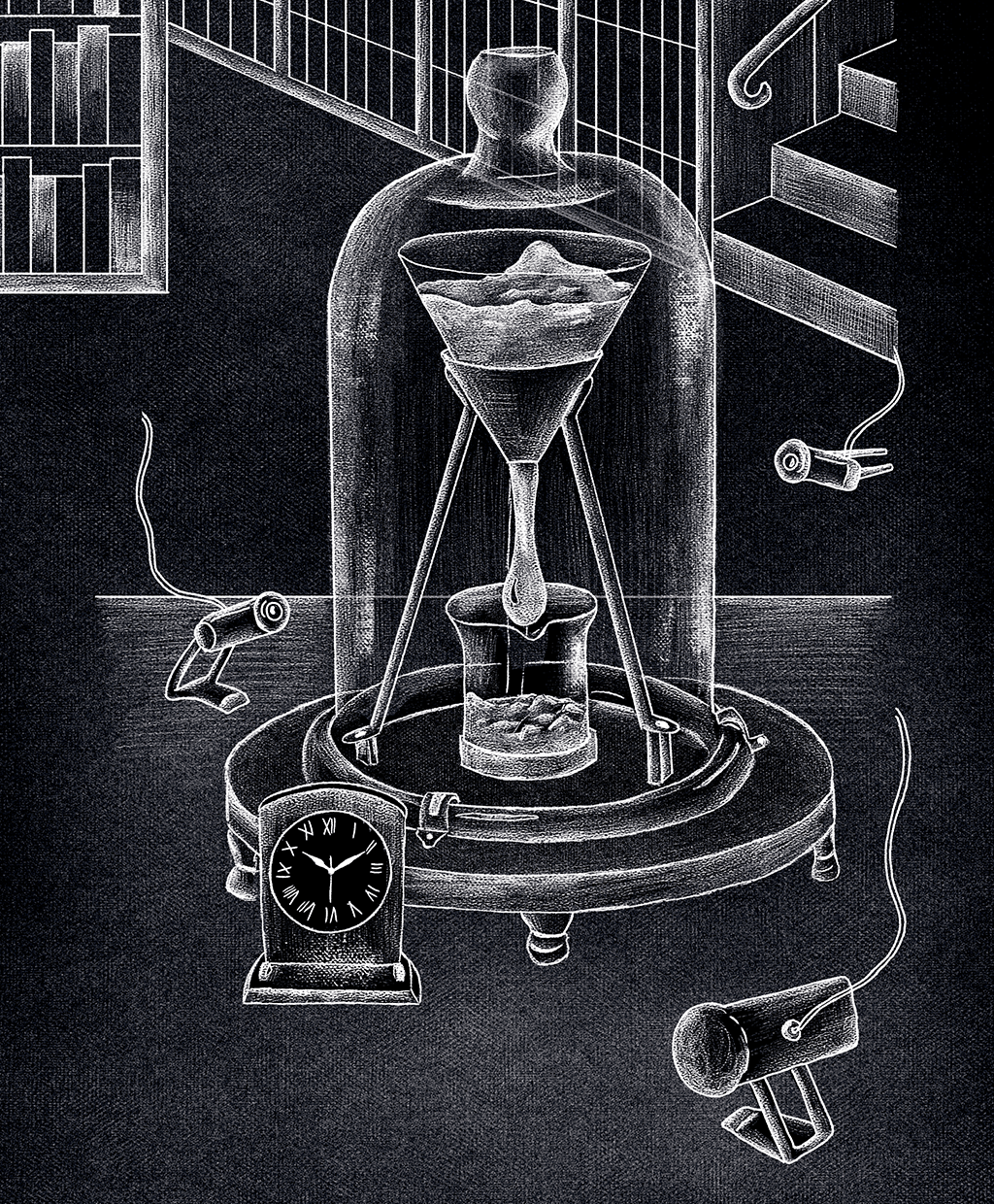

No topo do funil, uma anotação escrita à mão mostra o começo de tudo: outubro de 1944. Foi nesse mês, com a Europa mergulhada no caos da Segunda Guerra Mundial, que um cientista irlandês pegou aquele objeto, encheu de piche, colocou sobre um tubo de ensaio e iniciou uma experiência com dois ingredientes: a força da gravidade e a paciência. Muita paciência.

Porque, durante uma enormidade de tempo, nada aconteceu. O funil, o piche e o tubo de ensaio ficaram lá, cobertos por uma redoma de vidro, sem nenhuma alteração visível. O piche até tinha caído, mas ninguém tinha visto: cada gota leva em média 10 anos para se formar, mas cai em poucos segundos.

Em algum momento, alguém guardou a experiência num armário, onde ela acabou esquecida até a década de 1980. Foi resgatada e voltou a ser observada. Mas o piche – um material extremamente viscoso, feito a partir do petróleo e usado para impermeabilizar paredes e estruturas de madeira – parecia não se mexer.

Ninguém conseguia presenciar uma gota dele caindo. Até que na manhã de 11 de julho de 2013, 69 anos após o começo do experimento, finalmente aconteceu. Uma gota escura, grossa e brilhante se soltou do funil, do qual se pendurava havia anos, e caiu no tubo de ensaio. Foi um momento histórico, transmitido ao vivo pela internet e acompanhado por cientistas e curiosos do mundo todo (o vídeo, que ficou gravado no YouTube, tem mais de 800 mil visualizações).

Terminava ali uma das experiências mais longas do mundo. Ela foi montada na Trinity College, em Dublin, uma universidade igualmente antiga: foi fundada em 1592, quando Salvador ainda era – e seria por mais 171 anos – a capital do Brasil.

Pela Trinity passaram figuras como os escritores Oscar Wilde e Samuel Beckett e o físico Ernest Walton, que na década de 1930 criou um acelerador de partículas e o usou para quebrar um átomo pela primeira vez na história (ele ganhou o Prêmio Nobel de Física de 1951 por isso). Walton dirigia o departamento de física da universidade quando o teste com piche começou.

Essa substância pode parecer banal, mas tem uma característica intrigante. Ela se comporta como um sólido (se você martelar um pedaço de piche, ele se espatifará), mas, se for deixada tempo suficiente sob a ação da gravidade, começa a fluir como um líquido. A ideia do pitch-drop experiment (“experimento da gota de piche”) era determinar o grau de viscosidade desse material.

Em 2013, os cientistas finalmente conseguiram flagrar a gota caindo. Eles começaram a filmá-la dez dias antes, quando o piche deu os primeiros sinais de que iria se soltar.

Os pesquisadores gravaram as últimas 250 horas antes da queda, observaram atentamente os deslocamentos milimétricos da gota, e conseguiram calcular o número: a viscosidade daquele pedaço de piche é 2×107 Pa.s (pascal-segundos), aproximadamente 2 milhões de vezes a do mel – ou 20 bilhões de vezes a da água.

O funil, o piche e o tubo de ensaio estão lá até hoje. Ficam no subsolo de uma das bibliotecas da universidade, por onde centenas de alunos passam diariamente sem notá-lo, no canto direito do corredor.

No dia em que a Super esteve lá, chovia em Dublin e dois baldes – um de cada lado do experimento – aparavam as goteiras. “Ele serve como um cronômetro fenomenalmente lento da passagem do tempo. Acho poético que esteja em uma biblioteca, um lugar onde o tempo pode parar quando estamos absorvidos, lendo”, diz o físico Stefan Hutzler, professor da universidade e atual responsável pelo experimento.

Os cientistas da Trinity foram os primeiros a ver a gota caindo. Mas não foram os primeiros a tentar. A Universidade de Queensland, na Austrália, tem um pitch-drop experiment ainda mais antigo.

Ele consta do livro de recordes Guinness como o mais antigo experimento de laboratório do mundo, e seu inventor e guardião foram homenageados com o prestigioso – e irônico – prêmio Ig Nobel, que reconhece os mais inusitados e/ou irrelevantes feitos da ciência. A única coisa que faltou para eles foi sorte.

Tudo começou em 1927, quando o professor de física Thomas Parnell aqueceu uma amostra de piche, colocou num funil e a deixou descansar por três anos. Depois, cortou a boca do cone e esperou. Foram oito anos até a primeira gota cair – mas Parnell não viu (ele só constatou o que havia ocorrido ao ver o piche já derramado dentro do tubo de ensaio).

Em 1947, outra gota caiu, mas Parnell novamente perdeu o momento. Ele morreu no ano seguinte, sem conseguir concluir a experiência. Um professor chamado John Mainstone foi apontado como guardião do experimento, do qual cuidou por mais de 50 anos. Cinco gotas de piche caíram ao longo desse tempo, sempre escapando ao olhar de Mainstone.

Mas ele estava determinado a testemunhar – e registrar – a queda. Instalou um computador e uma câmera para filmar a oitava gota, que caiu em novembro de 2000. No melhor estilo “Lei de Murphy”, o que podia dar errado deu, e uma pane na câmera impediu a captura do momento.

A experiência só deu certo com a nona gota: a queda dela foi capturada não por uma, mas três câmeras, em abril de 2014. Era tarde demais para Mainstone. Ele morrera oito meses antes. Também era tarde demais para a história: a Trinity College de Dublin já tinha registrado a inédita queda do piche em 2013.

Mas o experimento australiano continua, na expectativa pela décima gota – ele pode ser acompanhado ao vivo no site thetenthwatch.com. Pelo ritmo normal das coisas, a gota deve cair este ano (mas pode demorar até 2024). Se você perder a queda, fique tranquilo: ainda há piche suficiente no funil para mais 70 anos de respingos.

Vinte garrafas sob a terra

Numa manhã gelada de abril de 2021, cinco biólogos da Michigan State University se encontraram antes de o sol nascer, com o termômetro abaixo de zero grau, levando pás e a cópia de um mapa antigo. Seu objetivo era recuperar a décima-sexta de 20 garrafas que haviam sido enterradas no campus da universidade, em 1879, pelo botânico William Beal.

A professora Marjorie Weber (primeira mulher a participar do experimento) cavava com as próprias mãos, quando sentiu um objeto liso. “Estávamos há um tempo procurando e não achávamos nada. Quando encostei na garrafa, foi como se tivesse encontrado um tesouro. Foi uma sensação mágica retirá-la do solo, uma honra”, conta ela, empolgada.

Dentro daquela garrafa, como nas demais, havia areia misturada com 50 sementes, de 21 espécies diferentes. Beal enterrou as garrafas abertas e viradas para baixo, para que qualquer resíduo de água escorresse. Ele queria descobrir por quanto tempo as sementes continuariam viáveis, ou seja, aptas a germinar, após ficarem “guardadas” na terra por longos períodos.

Bota longos nisso: o plano original era de que o estudo durasse um século, com escavações a cada cinco anos. Mas o protocolo acabou sendo alterado, e agora os cientistas desenterram uma garrafa a cada 20 anos. Com isso, a última delas só será coletada em 2100.

“Em condições ideais, as sementes podem sobreviver por muito tempo. Mas, embaixo do solo, elas estão expostas a variações de temperatura e umidade, bem como ação de bactérias e fungos”, explica Weber.

A exumação sempre é feita de madrugada e com o uso de lanternas especiais, que emitem luz verde, para evitar que as sementes sejam expostas à luz amarelada, como a do sol (o que poderia iniciar prematuramente seu processo de germinação).

Em seguida, as sementes são recolhidas e plantadas em terra fértil, que é mantida numa câmara climática com umidade, temperatura e nutrientes controlados. E aí os cientistas esperam para ver se as sementes vão brotar, dando origem a plantas.

A campeã em longevidade no estudo é a Verbascum blattaria, uma planta de caule verde e flores amarelas que é a única espécie a germinar em todas as 16 rodadas da experiência realizadas até hoje. “A pesquisa de longo prazo nos mostra coisas que não conseguiríamos aprender em apenas uma vida”, diz Weber.

As plantas são mantidas no jardim da universidade e em estufas, para que possam ser analisadas no futuro com eventuais tecnologias que ainda não existem hoje. Já as sementes que não germinam são submetidas a tratamentos experimentais, como exposição a baixas temperaturas, banhos de fumaça líquida e até um spray de hormônios. Isso serve para criar ou aperfeiçoar técnicas de plantio agrícola.

Hoje existem vários “bancos de sementes”, que guardam milhares de amostras para replantio, espalhados pelo mundo. Beal teve a mesma ideia 143 anos atrás – e desenhou seu experimento para verificar se as sementes sobreviveriam em condições aquém do ideal.

Agora, os cientistas preparam uma nova versão da experiência, que poderá durar até 1.000 anos. “Vamos duplicar o número de garrafas, o que permitirá usar tecnologias que não existiam no estudo original. Será possível fazer análises moleculares, de DNA e RNA, de uma das amostras, sem interferir no processo de germinação da outra”, explica Weber.

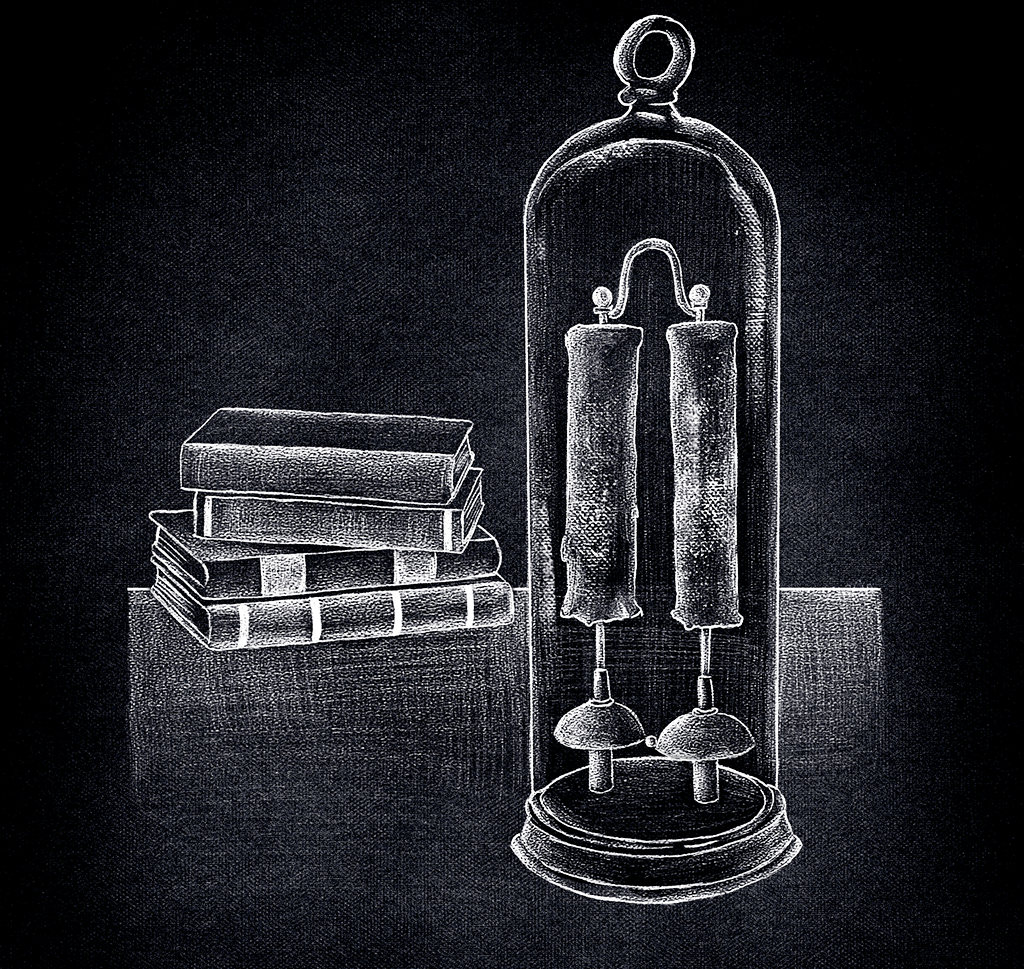

A campainha infinita

e nunca mais parou. A experiência tem um detalhe

intrigante: o aparelho não possui nenhuma fonte aparente de energia. (Natalia Sayuri Lara/Superinteressante)

A rainha Victoria (bisavó de Elizabeth II, que completou 96 primaveras em abril) era uma mocinha de apenas 21 anos quando a Campainha de Oxford começou a tocar. Nascida em 1819, Victoria viu o mundo mudar drasticamente ao longo de seus 63 anos de reinado – os navios a vapor, as ferrovias e o telégrafo revolucionaram a Inglaterra, o comércio e as comunicações.

Mas uma coisa que a rainha não viu foi a tal campainha parar. Nem ela, nem ninguém: a engenhoca, instalada em 1840 na Universidade de Oxford, está tocando até hoje. E, o mais impressionante, sem nenhuma fonte aparente de energia elétrica.

A campainha é formada por dois cilindros, com dois pequenos sinos embaixo. Entre eles há uma minúscula bola de metal, com 4 mm de diâmetro. A bolinha oscila entre os dois sinos, como um pêndulo, e bate alternadamente neles – fazendo a campainha tocar. Mas o que impulsiona o movimento dela?

Ninguém sabe ao certo. Os documentos do século 19 que poderiam explicar o funcionamento do dispositivo se perderam. O único jeito de descobrir seria abrir e desmontar a campainha (cujos componentes são protegidos por uma redoma de vidro), o que provavelmente a estragaria. Então a Campainha de Oxford continua tocando, e representando um enigma, há 182 anos.

Os cientistas têm uma teoria para explicar seu funcionamento. Os tais cilindros, na verdade, seriam “pilhas de Zamboni”, desenvolvidas no começo do século 19 pelo padre e físico italiano Giuseppe Zamboni. Elas são formadas por pequenos discos de zinco e manganês, empilhados alternadamente um sobre o outro (daí o nome).

A reação entre esses dois elementos (os mesmos presentes nas pilhas comuns de zinco, como as usadas em rádios) gera uma corrente elétrica que repele a bolinha, empurrando-a até uma das duas velas. Quando a bolinha chega até a vela, duas coisas acontecem: ela bate no sino, fazendo a campainha tocar, e recebe uma descarga elétrica daquela vela – que a empurra na direção da outra, reiniciando o processo.

Isso usa uma quantidade minúscula de energia (aproximadamente 1 nanoampère a cada movimento do pêndulo), e é por isso que o pêndulo continua a oscilar, e a campainha a tocar, até hoje – gerando um som bem baixinho, que é amortecido pela redoma de vidro.

Estima-se que os sinos já tenham batido mais de 10 bilhões de vezes até hoje. Porém, eventualmente, eles irão cessar. Nos últimos 40 anos, os cientistas de Oxford notaram que a velocidade dos badalos caiu drasticamente. Eles acreditam que a campainha deva parar de tocar ao final desta década.

Mas, mesmo quando isso acontecer, uma engenhoca similar continuará funcionando. Trata-se do Relógio de Beverly, construído em 1864 pelo matemático e relojoeiro neozelandês Arthur Beverly.

O dispositivo, que hoje é mantido pela Universidade de Otago, na Nova Zelândia, usa as variações de temperatura e pressão atmosférica do ambiente para movimentar um pêndulo – e, com isso, as engrenagens do relógio. O ar esfria naturalmente durante a noite, e esquenta durante o dia.

Quando isso acontece, ele se expande – e isso também acontece com o ar que está dentro do relógio, movimentando o pêndulo em 2,5 cm. É o suficiente para impulsionar o mecanismo e fazer a engenhoca funcionar.

Desde a década de 1930, a empresa suíça Jaeger LeCoultre fabrica um relógio de mesa, o Atmos, que explora esse princípio – e funciona sozinho, sem precisar de baterias nem corda, para sempre. Ele tem várias versões, que custam de US$ 7.000 a US$ 15 mil.

150 anos por dia

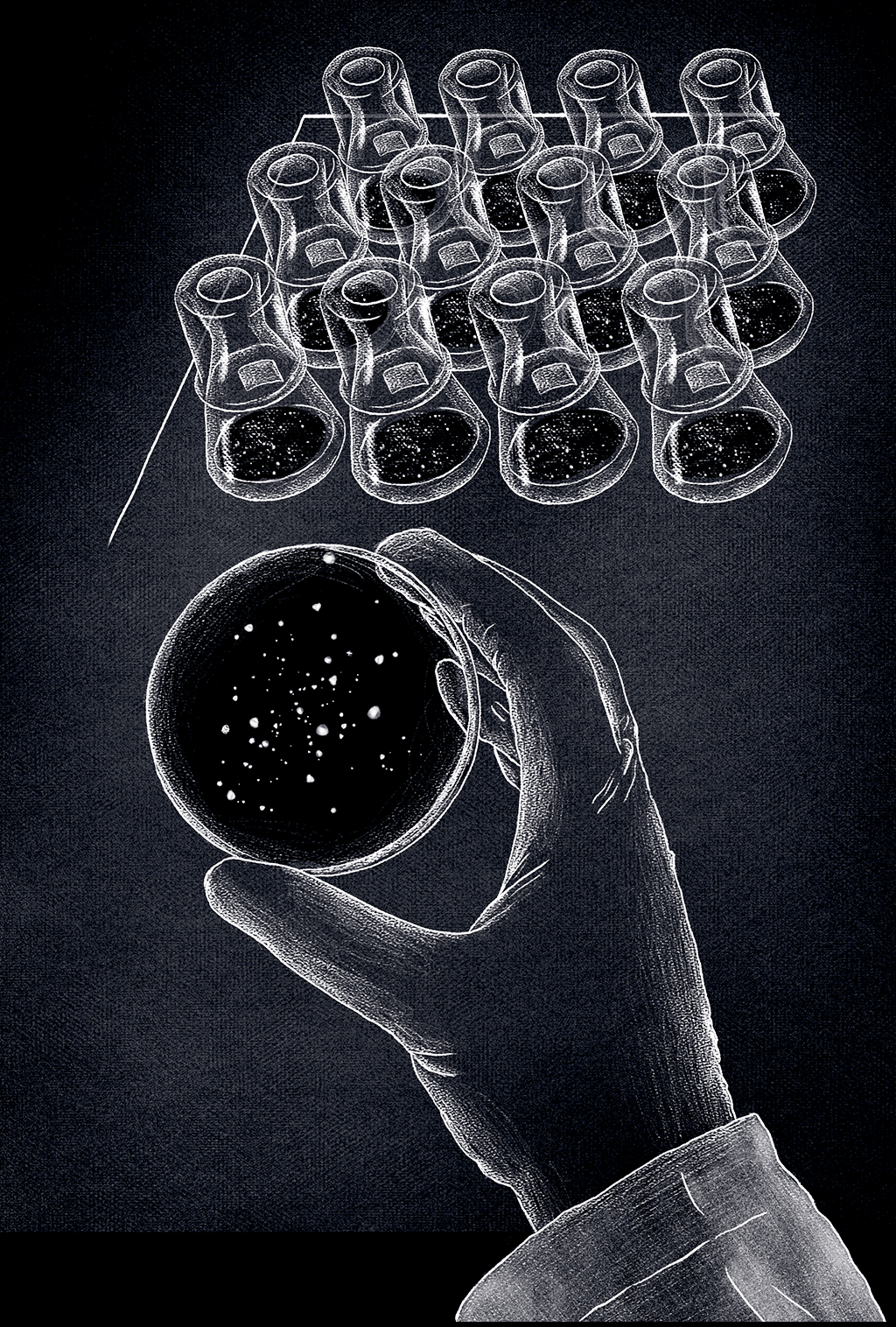

Na Michigan State University, que está desenterrando as garrafas de William Beal e depois pretende enterrar outras, há outro experimento interminável. Ele está rolando desde 1988, é liderado pelo biólogo Richard Lenski, e já fez algo impressionante: até a conclusão deste texto, havia criado 76.704 gerações da bactéria Escherichia coli.

São em média seis novas gerações por dia, todos os dias, há 34 anos. Isso acelera drasticamente o processo normal de evolução, fazendo com que a E. coli evolua o equivalente a 150 anos a cada 24 horas.

A experiência começou com 12 populações de E. coli, todas idênticas. Cada uma recebeu a mesma quantidade de glicose e foi mantida na mesma temperatura, 37 graus. Mas aí Lenski reduziu a quantidade de glicose, para ver o que aconteceria. Algumas bactérias sobreviveram – e foram colocadas em um novo frasco na manhã seguinte, onde se multiplicaram.

Esse processo foi sendo repetido, com condições diferentes, desde então. Uma vez por semana, uma amostra das bactérias é colhida e analisada geneticamente.

O objetivo da experiência é mapear o futuro da E. coli (que vive no sistema digestivo humano e normalmente não cria problemas, mas também pode causar intoxicação alimentar), e, fazendo o relógio da evolução correr mais depressa, entender melhor os mecanismos e os caminhos da seleção natural.

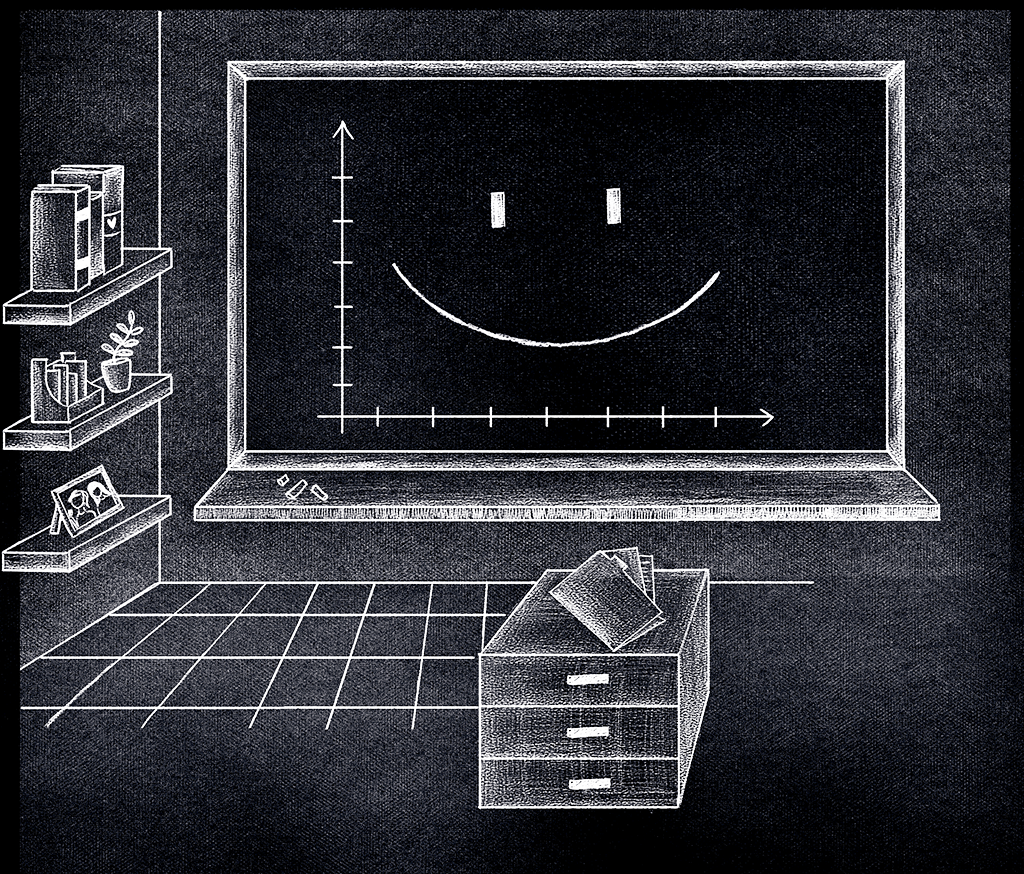

A essência da felicidade

até hoje. (Natalia Sayuri Lara/Superinteressante)

O que é a felicidade, e qual o caminho para alcançá-la? Essa pergunta só parece simples. Na prática, a felicidade costuma ser incerta e efêmera – mesmo quando a gente acha que a conquistou, ela parece evaporar depois de algum tempo.

Em 1938, com os EUA mergulhados na Grande Depressão (um longo período de recessão econômica), cientistas da Universidade Harvard iniciaram um experimento para tentar entender essa questão. Trata-se do Grant Study – seu idealizador, o médico Arlie Bock, convenceu o empresário W.T. Grant, dono de lojas de departamentos, a financiar o estudo.

A ideia inicial era acompanhar 268 voluntários, todos alunos da universidade – e perguntar, em vários momentos ao longo de suas vidas, se eles eram felizes ou não. Os cientistas também coletariam outros tipos de informação: como a profissão e o salário de cada pessoa, com quem ela mora, quais seus hábitos e até os resultados de seus exames médicos. Cruzando esses dados com as respostas, seria possível descobrir os fatores que fazem uma pessoa ser ou não feliz.

Mas isso foi mudando ao longo do tempo. Até os anos 1950, os coordenadores do Grant Study acreditavam que os fatores físicos eram determinantes. A pesquisa se concentrava em medições concretas, como eletroencefalogramas (exame que observa a atividade elétrica do cérebro) e testes que avaliavam o estado de outros órgãos, e também incluíam ferramentas que hoje não são consideradas científicas, como a grafologia (análise da caligrafia).

Com o tempo, os fatores psicológicos foram ganhando o devido peso – sem que a pesquisa abandonasse as análises do corpo, que hoje incluem testes genéticos e exames do cérebro.

Muitos dos 268 participantes iniciais se tornaram empresários, advogados e médicos bem-sucedidos. Um deles era John F. Kennedy, que virou presidente dos EUA. No começo, o Grant Study só tinha homens, pois havia poucas mulheres em Harvard. Ao longo das décadas, o experimento passou a incluí-las, bem como descendentes dos voluntários iniciais.

W.T. Grant deixou de financiar a empreitada (ele morreu em 1972, e sua empresa quebrou três anos depois), mas o estudo continua até hoje, sem data para acabar. Ainda acompanha alguns dos voluntários originais, que já superaram os 90 anos de idade.

O Grant Study concluiu que a chave da felicidade não está na riqueza, no status, nem na genética. O que torna as pessoas felizes, e as mantém assim, são os relacionamentos: com familiares, amigos e comunidade.

Os resultados também mostraram que esses laços retardam o envelhecimento, e a solidão faz tão mal à saúde quanto o tabagismo e o alcoolismo. Palavra dos 84 anos de ciência contidos no estudo – tempo equivalente ao de uma vida inteira.

Pela 1ª vez, Nasa evacua Estação Espacial Internacional por questões de saúde

Pela 1ª vez, Nasa evacua Estação Espacial Internacional por questões de saúde Um aglomerado de galáxias do começo do universo pode virar nossos modelos cosmológicos do avesso

Um aglomerado de galáxias do começo do universo pode virar nossos modelos cosmológicos do avesso Em caso raro, gêmeos gorilas-das-montanhas nascem em parque africano

Em caso raro, gêmeos gorilas-das-montanhas nascem em parque africano Como funciona o jogo do bicho?

Como funciona o jogo do bicho? A internet da Amazon

A internet da Amazon