Israel: a funda de Davi

Num país que se sente sob ameaça existencial desde seu surgimento, atacar primeiro e de forma fulminante é visto como questão de sobrevivência.

Era 12 de janeiro de 2019 quando os céus se encheram com o maior número de aviões em um longo tempo sobre o Aeroporto de Damasco, quase abandonado desde o começo da Guerra Civil Síria, em 2012. Com eles, vieram os foguetes, que foram interceptados pelas baterias antifoguetes russas, mas a insistência venceria, em 36 longas horas de ataques. Um grande depósito e vários prédios administrativos haviam sido reduzidos a escombros. Ataque preciso: o saguão principal e a pista foram poupados.

No dia seguinte, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu informava que “Israel atacou um depósito de armas iraniano no Aeroporto Internacional de Damasco, refletindo nossa política e firme determinação de impedir a concentração militar do Irã na Síria”. Segundo a Síria, o ataque custou 21 vidas. Entre as quais 12 eram, de fato, iranianas.

A rara admissão de um ataque por Israel alertou o mundo para algo que já corria desde 2012: uma pequena guerra fria entre Israel e Irã, ambos países que negam ter participação direta na Guerra Civil Síria. Israel tenta impedir que os iranianos estabeleçam uma presença permanente no que Mehdi Taeb, chefe de inteligência da Guarda Revolucionária do Irã, chamou sem ironia de “a 35ª província do Irã”.

O medo de Israel é que, se o Irã estabelecer de vez sua presença no arco entre Teerã e Damasco, isso mude todo o jogo. O Irã, que tem tecnologia avançada em mísseis e drones, e que já controla meio Líbano por meio do Hezbollah, seria a maior ameaça existencial a Israel em cinco décadas.

Eterna ameaça

Israel nasceu da guerra. O surgimento do país foi definido pelo Plano de Repartição da Palestina, aprovado pela ONU em 29 de novembro de 1947. Previa uma área árabe e outra judaica, picotadas em três partes. No dia seguinte a Israel declarar sua independência do domínio britânico, seguindo o plano, 14 de maio de 1948, todos os vizinhos árabes invadiram. A guerra levou quase dez meses e, dos derrotados, Israel conquistou seu território contínuo, deixando de fora Cisjordânia e a Faixa de Gaza.

Essas vieram em 1967, na Guerra dos Seis Dias, novamente contra os vizinhos árabes, menos o Líbano – um ataque preventivo, algo que se tornaria central na doutrina militar israelense. Como o nome indica, foi uma vitória relâmpago contra inimigos em vantagem numérica. Vista em Israel como o momento de virada, de estabelecimento de sua posição hegemônica.

E foi. Mas também o começo de toda outra série de problemas. A vitória veio a um preço: o eterno conflito com os palestinos e a condenação internacional de um país que era até então visto como um gesto de justiça em favor de um povo dizimado nos campos nazistas. Israel acumula dezenas de resoluções da ONU condenando sua política com os palestinos, várias das quais com a anuência de países ocidentais (menos os EUA). A última, a 2.334, de 23 de dezembro de 2016, foi votada por unanimidade pelo Conselho de Segurança (os EUA se abstiveram), condenando os assentamentos na Palestina.

O país ainda lutaria mais uma guerra convencional, a do Yom Kippur (1973). Depois, não haveria mais guerra contra Estados, mas contra organizações insurgentes, em particular a Organização para Liberação da Palestina (antes de entregar as armas, em 1994), o Hezbollah (fundado em 1985) e o Hamas (a partir de 1987). A primeira Guerra do Líbano (1982) foi contra a OLP. A segunda (2006), contra o Hezbollah.

A geografia atua em desfavor de Israel: o país tem 114 km de Leste a Oeste em sua parte mais larga. É algo que um caça moderno pode cruzar em 4 minutos. Seus habitantes, em meio a regiões desérticas, se concentram em grande parte em poucas aglomerações urbanas. Um ataque aéreo de grande porte seria catastrófico. E isso guia o país a optar por uma doutrina de ataque preventivo, ligada ao trabalho de inteligência do implacável Mossad, sua agência de espionagem.

Força popular

Em Israel, o serviço militar é obrigatório, inclusive para mulheres – longos dois anos e oito meses de serviço para eles, dois para elas. A tradição vem da Guerra de 1948, na qual 20% dos combatentes israelenses eram mulheres. No geral, as Forças de Defesa de Israel contam com 33% de presença feminina. Mas elas não costumam ser enviadas ao front.

Se o número total de membros não soa impressionante – é cerca de metade do efetivo militar do Brasil – ele traz uma informação oculta. Israel é um país bem pequeno em termos de população. Em proporção a ela, os 2% de militares ativos são imensamente maiores que qualquer outro país, exceto a Coreia do Norte.

As Forças de Defesa Israelenses sempre ocuparam um papel de destaque na cultura do país, como fundadoras e representantes de uma nação sempre na defensiva, importantes na educação e ciência, e com um atradição mais secular que a média do país. Servi-las é um ritual de passagem para os israelenses.

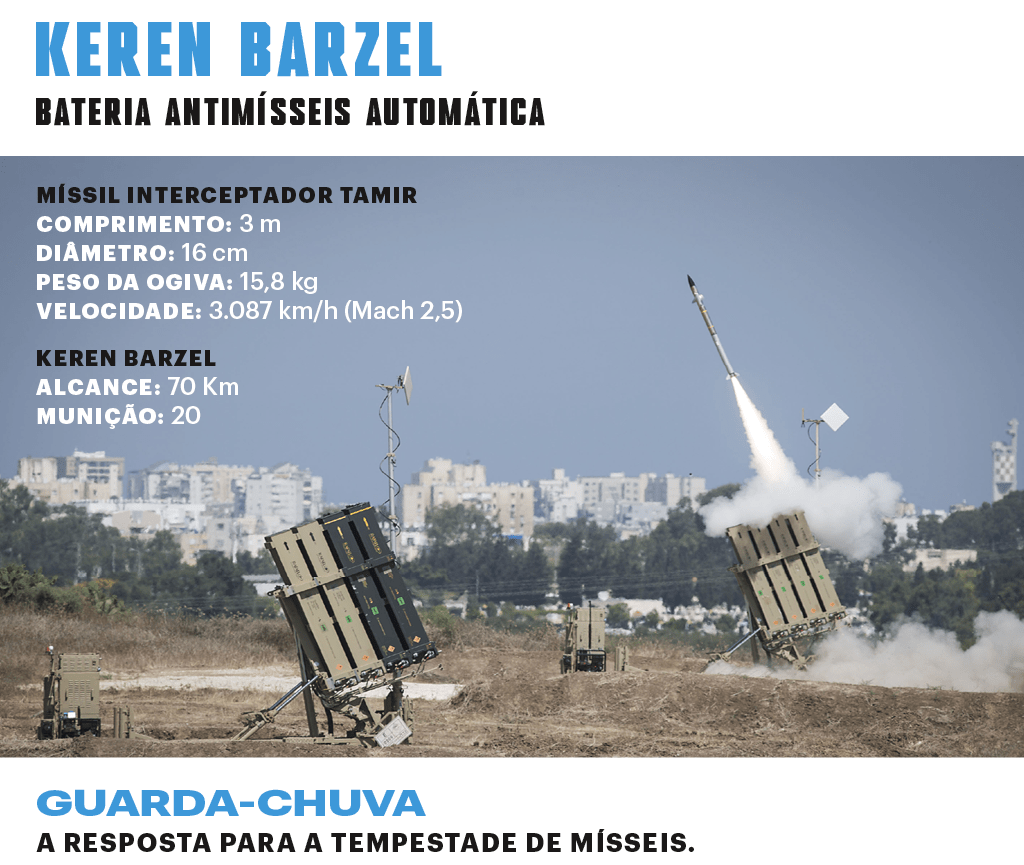

O Exército se encontra mobilizado basicamente o tempo inteiro, em alerta para ataques, patrulhando fronteiras instáveis – e controlando os movimentos dos palestinos. A Força Aérea usa principalmente caças F-16 e F-15 americanos, com F-35 sendo introduzidos neste momento. E a Marinha, enxuta, consiste em barcos de patrulha, lança-mísseis e corvetas com helicópteros, sem um porta-aviões.

Opção Sansão

Mas essa Marinha tem um trunfo: seis submarinos alemães diesel-elétricos da classe Dolphin, 1 e 2, que podem disparar mísseis nucleares. O que nos leva ao que os analistas apelidaram de “Opção Sansão”, a possibilidade do uso de armas nucleares por Israel.

Em 2006, o primeiro-ministro israelense Ehud Olmert cometeu uma imensa gafe. Dava uma entrevista a uma TV alemã. O assunto era o programa nuclear iraniano: “eles desejam ter armas nucleares como a América, França, Israel e Rússia”. Uma trapalhada atômica: Israel jamais admitiu (ou negou) ter armas nucleares, dizendo apenas que “Não será o primeiro país a introduzir armas nucleares no Oriente Médio”.

O “segredo” é algo levado muito a sério. Em 1986, o físico Mordechai Vanunu fugiu de Israel e apresentou fotos e documentos ao mundo, provando o programa nuclear israelense. Terminou capturado pelo Mossad em Roma e condenado a 18 anos de prisão.

Em 2017, uma reportagem do New York Times revelou o quanto a Opção Sansão passou perto: durante a Guerra dos Seis Dias, em 1967, Israel chegou a preparar uma ogiva nuclear para explodir no Sinai, no meio do nada, para alertar os vizinhos hostis. Acabou não precisando.

A postura de Israel destoa de outros países que têm armas nucleares. Afinal, elas existem para não ser usadas. Servem como uma ameaça poderosa a qualquer potencial inimigo, de que o custo de atacar esse país é grande demais para ser arcado. Quem as tem costuma alardear.

A ambiguidade é uma jogada diplomática. Seria difícil, por exemplo, justificar a pressão toda para impedir o Irã de adquiri-las quando seu maior inimigo as tem. E isso levaria a um efeito em cascata. Em 2018, o príncipe saudita Mohammad bin Salman, líder do país, afirmou explicitamente que adquiriria as suas em caso de armamento do Irã.

Antes disso, Israel provavelmente tomaria uma medida não diplomática. Por duas vezes, em 1981 e 2007, aviões israelenses foram enviados para destruir reatores nucleares na Síria. Em 2010, um vírus especialmente desenvolvido, o Stuxnet, foi usado num ciberataque contra centrífugas de urânio no Irã. As tensões, com o Irã ameaçando retomar seu programa nuclear, atingem seu auge em anos.