O intrincado reino dos fungos

O Cordyceps de "The Last of Us" é inspirado em um parasita real – que não infecta pessoas, mas transforma insetos em zumbis. Saiba como ele faz isso, e entenda como vivem os fungos: seres que desempenham um papel vital na natureza.

Texto Leonardo Caparroz e Rafael Battaglia | Ilustração Tayrine Cruz | Design Juliana Krauss | Edição Bruno Vaiano

O parasita se instala no cérebro. Muitos dos doentes tentam esconder as marcas da contaminação, numa tentativa de adiar o (triste) destino. Outros não pensam duas vezes: se matam antes que ele se espalhe – e as coisas piorem de vez.

Em um ou dois dias, as vítimas perdem a consciência e se tornam agressivas, atacando e contagiando qualquer um que estiver pela frente. Mas esse estágio não dura para sempre. Uma hora esses zumbis sentem que vão morrer. Então procuram um lugar úmido e escuro, que servirá de túmulo. Nesse ambiente, o parasita continua a crescer, se alimentando do corpo e liberando esporos para infectar os desavisados que passarem por ali.

Essa é a ameaça que toma conta do planeta em The Last of Us, game lançado em 2013 e que agora, dez anos depois, virou série da HBO. Na história, o contrabandista Joel e a jovem Ellie (interpretados por Pedro Pascal e Bella Ramsey) percorrem os EUA em meio ao apocalipse zumbi. A missão de Joel é levar Ellie em segurança até o outro lado do país, onde o sangue da menina poderá ser usado para desenvolver uma cura – ela, por uma razão desconhecida, é imune à doença.

A trama pode parecer similar à de outras histórias do gênero. Mas, logo de cara, The Last of Us apresenta um elemento inovador: a infecção que gerou o apocalipse não começou com um vírus – mas sim com um fungo.

O israelense Neil Druckmann, criador do jogo e da série, teve essa ideia enquanto assistia a Planeta Terra (2006), uma série documental sobre vida selvagem da BBC. O oitavo episódio mostra um fungo parasita assumindo o controle do corpo de uma formiga.

O fungo em questão pertence ao gênero Cordyceps – ou melhor, Ophiocordyceps (o nome mudou após uma revisão de taxonomia, em 2007). Esse gênero engloba centenas de espécies, e ao menos 35 delas são parasitas capazes de alterar o comportamento de seus hospedeiros, que são insetos: besouros, borboletas, percevejos, vespas…

O alvo mais comum são as formigas. Cada Ophiocordyceps ataca uma espécie – no caso do Ophiocordyceps unilateralis, inspiração direta de Druckmann para The Last of Us, é a formiga-carpinteira. Tudo começa quando a formiga dá o azar de caminhar sobre um campo minado de esporos, a célula reprodutiva dos fungos. Eles têm o diâmetro de um fio de cabelo, ficam espalhados pelo solo da floresta e germinam pequenas estruturas grudentas, que usam para aderir nas suas próximas vítimas.

Uma vez que o esporo está colado na formiga, ele usa uma combinação de enzimas digestivas e força bruta para penetrar no exoesqueleto (a “casquinha” do inseto). Uma vez lá dentro, é puro caos. O fungo se multiplica em células que flutuam pelo corpo da vítima e passam a comandar seus movimentos com pequenos sinais bioquímicos. Seus músculos se tornam marionetes. O bichinho abandona os seus afazeres e escala uma planta próxima, onde finca as suas mandíbulas no miolo de uma folha – fenômeno conhecido como “aperto da morte”.

A essa altura, 40% do corpo da formiga já foi tomado pelo Ophiocordyceps. Só do corpo: na vida real, o fungo não ataca o cérebro – o oposto do que acontece com os humanos da série. Os comandos vão direto para as pernas ou a mandíbula.

A formiga morre ali mesmo, fincada na planta e consumida pelo fungo, que usa os nutrientes da carcaça para crescer. Em até dez dias, um talo irrompe da cabeça do animal: é o chamado “corpo frutífero” do Ophiocordyceps, que vai liberar mais de 300 mil esporos lá de cima, prontos para infectar novas vítimas.

A formiga-zumbi

Como o Ophiocordyceps, gênero de fungo que inspirou The Last of Us, controla insetos.

1. Campo minado

–

–

A espécie Ophiocordyceps unilateralis ataca formigas-carpinteiras. A infecção começa quando o inseto passa por um solo cheio de esporos (células reprodutivas do fungo).

2. Show de marionetes

–

–

O esporo adere à formiga, invade seu corpo e se multiplica em células parecidas com leveduras de cerveja, que se espalham pelo inseto e começam a dar comandos bioquímicos a seus músculos.

3. Cavando a própria cova

–

–

A formiga-zumbi, sem vontade própria, larga seus afazeres, escala uma árvore e finca sua mandíbula no miolo de uma folha. Lá, ela morre.

4. Fábrica de esporos

–

–

Em dez dias, um talo irrompe da cabeça da formiga. É o corpo frutífero do fungo, que vai liberar esporos lá de cima da planta – o melhor ponto de partida para eles se espalharem. E o ciclo recomeça.

É por isso que a formiga caminhou até o alto de uma planta e fincou-se ali: para que o fungo pudesse espalhar melhor suas células reprodutivas. Dominado pelo parasita, o inseto agia para o bem dele. Mais do que isso. Seu corpo tornou-se parte do Ophiocordyceps.

O fungo não é capaz de dizimar uma colônia inteira, diga-se. Em comparação com o número total de formigas que vivem em um formigueiro (até 500 mil), são poucas as que saem pela floresta e podem acabar se infectando. Elas não levam a doença de volta para casa. Nem atacam suas companheiras como zumbis.

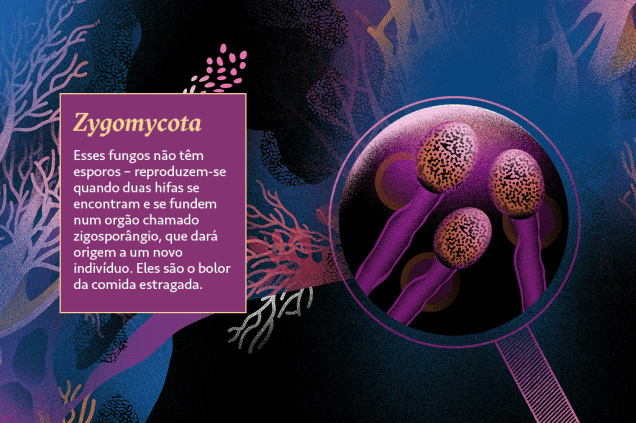

O modus operandi do Ophiocordyceps é só uma amostra do que o reino Fungi reserva. A variedade é enorme: são 150 mil espécies conhecidas, mas estima-se que possam existir algo entre 2,2 milhões e 3,8 milhões. Não é só a variedade que é grande. O tamanho, também: o maior organismo vivo conhecido é um fungo. O Armillaria ostoyae vive entre as raízes de árvores em uma área de 10 mil km² (mais de mil campos de futebol) numa floresta do estado do Oregon, no norte dos EUA.

Esse modo de vida parece exceção, mas é a regra. Embora nós sejamos mais íntimos dos fungos que fazem cerveja e estragam pão, eles vivem, principalmente, no subsolo, onde decompõem matéria orgânica e desempenham um papel vital para a sobrevivência de quase todas as espécies de plantas. Vamos entender a história dessa relação.

Era tudo mato fungo

Desvendar a jornada dos fungos na Terra é difícil principalmente porque fósseis são raros. “A estrutura deles se decompõe muito mais rápido que ossos ou penas, por exemplo. Nesse quesito, são criaturas efêmeras”, explica Maria Alice Neves, professora do Laboratório de Micologia (Micolab) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Micologia é, como você deve estar imaginando, o campo da ciência que estuda fungos. Mykes, em grego, significa “fungo”.

A hipótese mais aceita é a de que o ancestral comum de todos os fungos viveu há 1,5 bilhão de anos, na água. As suas células tinham flagelos – “rabinhos” usados para propulsão, como em um espermatozoide –, uma característica que acabou se perdendo na maior parte das espécies desse reino.

Esses flagelos passaram um bom tempo nadando por aí: o primeiro registro de um fungo terrestre data de “só” 635 milhões de anos atrás, quase um bilhão de anos após a origem dessas criaturinhas no mar. Naquela época, o ambiente terrestre era seco, repleto de rochas e minerais. Poucos eram os indivíduos que se aventuravam a viver ali, caso das cianobactérias (bactérias capazes de fazer fotossíntese).

A chegada dos fungos à terra firme foi essencial para o próximo grupo que tentou a vida no seco: as plantas, 600 milhões de anos atrás. As algas que deram origem aos vegetais terrestres não tinham raízes, o que as impedia de extrair nutrientes na superfície. Além disso, não conseguiam armazenar ou transportar água por seus corpos. Como resolver esse problema?

A saída foi se associar aos primeiros fungos terrestres. Esses pioneiros eram capazes de fornecer água e nutrientes extraídos das rochas, como fósforo e nitrogênio, importantes para o processo de fotossíntese. Tiravam leite de pedra. Em troca, as plantas os alimentavam fornecendo o carboidrato que produziam com a energia do Sol. Todos saíam ganhando.

Fungos podem não gerar a própria comida, como as plantas – nem caçá-la, como os animais –, mas compensam sendo excelentes decompositores. Enquanto a nossa digestão acontece dentro do corpo, a dos fungos se dá fora: ao encontrar alimento, eles liberam enzimas, absorvem os nutrientes de que precisam e deixam o que sobrou para trás, livre para outros organismos.

De início, os ancestrais dos cogumelos eram ótimos em tirar o pão de cada dia das rochas e usá-lo no escambo com as plantas. Mas logo a capacidade de extrair nutrientes do mundão se expandiu. Surgiram espécies capazes de decompor celulose e, mais tarde, lignina (uma substância muito resistente que confere rigidez à parede celular das plantas). Foram os fungos que formaram o solo da Terra, desfazendo rocha e matéria orgânica ao longo de milhões de anos.

Graças a esses fungos, as plantas mortas passaram a se tornar alimento para novas plantas e qualquer outro organismo que quisesse as sobras. Com os vegetais estabelecidos em solo fértil, se nutrindo da reciclagem de plantas mais antigas, a atmosfera ganhou um reforço de oxigênio – e os animais puderam, finalmente, sair da água. Valeu, fungos.

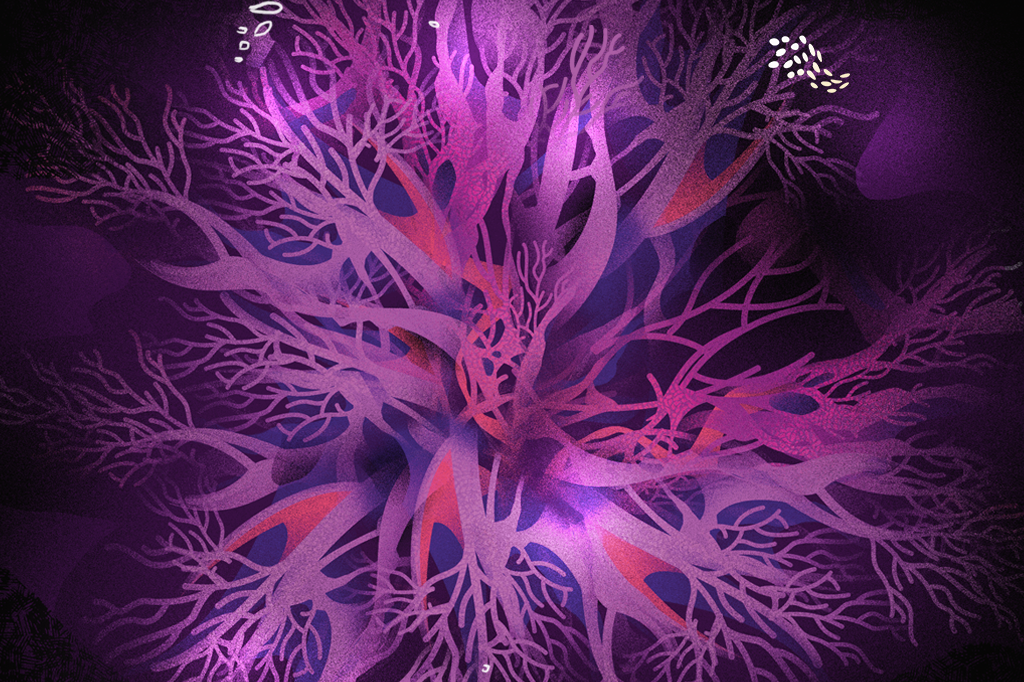

Hoje, mais de 90% das espécies vegetais dependem de fungos que se associam a elas, os chamados fungos micorrízicos – “rízicos” porque ficam nas raízes. Eles estão por toda a parte: constituem até metade da massa viva do solo. O comprimento total das hifas (os filamentos de células que formam os fungos) que estão nos dez primeiros centímetros de solo do planeta equivale à metade da largura da Via Láctea (4,5 x 1017 km).

Os fungos, então, são responsáveis por uma pulsante vida subterrânea. O primeiro passo para entender como as coisas funcionam lá embaixo é analisar a principal estrutura deles (e que, na verdade, é a essência desses seres): o micélio.

Uma grande rede

Se alguém te pedir para desenhar um fungo, é bem provável que você esboce um cogumelo. A aparência poderia variar (dos coloridos que aparecem no Super Mario aos que boiam no estrogonofe do quilo). Mas a estrutura básica não fugiria de uma haste vertical com um chapeuzinho no topo.

Você não estaria errado, claro. Existem 20 mil espécies de fungos que formam cogumelos em algum momento do seu ciclo de vida. Essas estruturas são o chamado “corpo frutífero”: a parte responsável por produzir e dispersar esporos, as células reprodutivas. Há cogumelos de diversos tamanhos e formatos, alguns até brilham no escuro. E por serem facilmente reconhecíveis, acabaram se tornando sinônimo de fungo.

Acontece que esses 20 mil representam só 13% das espécies já identificadas. Cogumelos não são universais. O que os fungos têm todos em comum é uma estrutura oculta que, mesmo naqueles que possuem cogumelos, ainda representa a maior parte do seu corpo: o micélio, o emaranhado de hifas que, a partir de bilhões de conexões entre si, vão atrás de alimento, detectam ameaças e crescem sem parar.

A maior parte do micélio fica escondida no substrato no qual o fungo se instalou. Pode ser a terra, um pedaço de madeira, um pão, uma formiga-zumbi… Uma vez estabelecido, o micélio começa a se espalhar. Em geral, os fungos crescem formando uma esfera no subsolo; expandem-se para todos os lados ao mesmo tempo a partir do epicentro. É uma maneira eficiente de encontrar comida, já que ele não precisa escolher um único caminho para seguir (ele segue todos, para desespero do Waze).

Quando o micélio encontra uma fonte de alimento, o padrão de crescimento muda. Em poucos dias, a trama de hifas para de se espalhar e se concentra em um único ponto (a comida). O fungo é uma rede de células que cresce em volta do rango em vez de se locomover na direção dele, como fazem os animais. O “corpo” fúngico não tem forma fixa: é uma estrutura em constante atualização, que ganha formas novas para alcançar novos objetivos.

“Micélios vivem em labirintos e evoluíram para resolver problemas espaciais e geométricos”, descreve o cientista britânico Merlin Sheldrake no livro A trama da vida: como os fungos constroem o mundo. “Escolher a forma de distribuir os seus corpos é uma questão que eles enfrentam a cada momento.”

Os fungos podem criar redes densas, com mais conexões, para facilitar o transporte de água, oxigênio e nutrientes. Mas, na maior parte do tempo, as redes são mais dispersas e finas (até cinco vezes menores que um fio de cabelo), voltadas à exploração. As hifas que vão na ponta, abrindo caminho, são fortes o suficiente para perfurar plásticos resistentes (se tivessem a largura de uma mão humana, poderiam levantar um ônibus de oito toneladas).

É um comportamento único. Enquanto a maioria dos organismos multicelulares cresce formando camadas e camadas de células (vide você mesmo, com epiderme, derme, as paredes dos vasos sanguíneos e do intestino etc.), as hifas vão ficando mais longas. Nas condições certas, um micélio pode crescer indefinidamente, e um único fragmento dele é capaz de regenerar o fungo por completo. “Eles são potencialmente imortais”, escreve Sheldrake.

Para tomar decisões, os fungos são capazes de detectar vários estímulos ao seu redor. Eles são sensíveis a temperatura, umidade, texturas, luz e campos elétricos. Mas, assim como as plantas, são organismos descentralizados: não possuem uma CPU que organiza as ideias e a tomada de decisões. Afinal, como eles fazem o que fazem sem um cérebro?

A resposta curta é: ainda não sabemos exatamente. Alguns usam impulsos elétricos para compartilhar e processar informações, numa dinâmica parecida com a das células nervosas dos animais. Mas não dá para cravar os detalhes dessa comunicação.

Para Sheldrake, investigar o comportamento dos fungos nos faz reavaliar a própria definição de inteligência, que tradicionalmente é muito “humanocêntrica” – gira em torno da maneira como nosso cérebro resolve as coisas. “Fungos são organismos que recebem e processam informações de seu ambiente, solucionam problemas, adaptam-se a novas situações e fazem escolhas”, disse o autor, em uma entrevista à revista Scientific American. Como dizer que isso não é um comportamento inteligente?

Fauna, flora e funga

Numa manhã de agosto de 1928, Alexander Fleming acordou frustrado. O pesquisador escocês, que trabalhava no laboratório do Hospital St. Mary, em Londres, investigou por dias uma cultura de Staphylococcus aureus, bactéria capaz de gerar infecções graves. Mas toda a sua pesquisa se perdeu quando a placa com os micro-organismos foi tomada por mofo.

Em vez de jogar o acidente no lixo, Fleming resolveu analisar o mofo. Ele pertencia à espécie Penicillium notatum – e, de alguma forma, havia matado as bactérias da placa. Fleming notou que o fungo secretava uma substância que impedia a produção de moléculas que formam a membrana em torno da bactéria. Sem manutenção, o envoltório delas ficava cada vez mais fino – até estourar.

Fleming tinha acabado de descobrir a penicilina, o primeiro antibiótico da história. Uma década depois, cientistas de Oxford desenvolveram um método para cultivar o mofo e obter uma versão purificada da substância – que entrou em ação imediatamente, ajudando os feridos da 2ª Guerra. Desde então, estima-se que a penicilina tenha salvado mais de 200 milhões de vidas.

Esse é o exemplo mais manjado de como os fungos podem ajudar a resolver problemas nossos. Não faltam aplicações. Pesquisas com algumas espécies (inclusive do gênero Ophiocordyceps) buscam desenvolver remédios antivirais e para o tratamento de câncer. Outros estudos focam na psilocibina, o princípio ativo dos cogumelos alucinógenos, e no seu potencial para atenuar quadros de depressão.

Fungos também podem ser alternativas sustentáveis. Na indústria têxtil, já há empresas que usam micélios para fazer um material semelhante ao couro. Na construção civil, há quem pesquise a aplicação prática de tijolos feitos com micélio compactado. O material, leve e resistente, pode substituir em parte as produções de aço e cimento, que são responsáveis por cerca de 10% das emissões de gás carbônico do mundo.

A ajuda no combate à crise climática não para aí. Existem espécies capazes de decompor poluentes e limpar áreas contaminadas por petróleo, arsênio, chumbo, mercúrio e até materiais radioativos. O reino Fungi parece ser a resposta para uma miríade de problemas, mas, infelizmente, a ciência sobre esses seres ainda engatinha.

“Não há uma lista vermelha que mostre quais fungos estão ameaçados de extinção; eles não aparecem em nenhuma política pública de conservação da biodiversidade”, diz o professor Ricardo Drechsler-Santos, da UFSC.

Esse apagamento se manifesta até no lugar que os fungos ocuparam, até 1969, na taxonomia: eram classificados como um puxadinho do reino das plantas. “Historicamente, a micologia é colocada sob o guarda-chuva da botânica – o que não faz sentido: fungos não têm nada a ver com plantas. São, inclusive, mais próximos dos animais”, diz Robert Barreto, presidente da Sociedade Brasileira de Micologia.

Para combater esse problema, em 2017, um grupo de cientistas propôs a adoção do termo “funga” para se referir ao reino dos fungos. Seria uma forma de popularizar o assunto, já que combina com “fauna” e “flora”. E um passo rumo à independência dessas criaturas no imaginário popular e nos laboratórios.

Afinal, esse terceiro reino representa uma maneira única de organização da vida – uma que, justamente por fugir do óbvio, pode esconder soluções para problemas contemporâneos. A penicilina foi só o começo: em desafios científicos e tecnológicos para os quais os cérebros humanos centralizados ainda não veem saída, a ordem caótica dos micélios pode fornecer respostas.

Agradecimento: João Araújo, pesquisador e curador em micologia do Jardim Botânico de Nova York.