Rio Grande do Sul: como reconstruir um estado

A recuperação será longa e complexa, mas também é uma oportunidade de se adaptar a um futuro com desastres climáticos cada vez piores. Entenda o que podemos aprender com tragédias como o furacão Katrina e o tsunami de 2004 na Indonésia.

As ruas são tomadas pela água; em alguns casos, a cheia ultrapassa os quatro metros. Famílias passam horas – às vezes, dias – no telhado de suas casas, à espera do resgate de helicóptero. Centenas de pessoas se aglomeram em abrigos improvisados em um estádio de futebol.

A descrição lembra a tragédia no Rio Grande do Sul entre abril e maio de 2024. Mas estamos falando de outra catástrofe: o furacão Katrina, que assolou a costa sul dos Estados Unidos em agosto de 2005. O local mais afetado foi Nova Orleans, maior cidade do estado de Louisiana.

Preso entre o Lago Pontchartrain e o Rio Mississippi, o município está em uma área abaixo do nível do mar, propícia a alagamentos. Quando o furacão chegou, trouxe consigo tempestades de volume inédito que, em um dia, submergiram 80% da cidade. Mais tarde, ficou comprovado que o sistema de diques e barreiras antienchente de Nova Orleans falhou gravemente por conta da falta de manutenção – algo que também ocorreu em Porto Alegre. O resultado foram 1,4 mil mortos e 1,1 milhão de casas danificadas.

Nos anos que seguiram, os EUA começaram um dos seus maiores planos de reconstrução da história. Reerguer Nova Orleans custou, ao todo, US$ 125 bilhões.

Hoje, quase duas décadas depois, a cidade americana conhecida como o berço do jazz voltou a ser um ponto turístico famoso por sua influência francesa e afro-americana, e o comércio e os serviços reaqueceram – um sinal de recuperação. Mas um dado chama a atenção: antes do Katrina, a população era de aproximadamente 485 mil habitantes. Hoje, são só 370 mil.

É que a reconstrução da cidade foi um processo longo e difícil – até hoje, alvo de críticas. Os acertos e erros das autoridades americanas em Nova Orleans vêm sendo apontados pela imprensa e por especialistas como bons aprendizados para a tragédia gaúcha, juntamente com as respostas a outros desastres naturais nas últimas décadas, como terremotos na China e na Nova Zelândia.

O Rio Grande do Sul mal começou seu processo de reconstrução – na verdade, até a data de conclusão desta edição da Super, sequer é possível dizer que a tragédia em si acabou. Diferentemente do que acontece em um episódio pontual, como um furacão ou um terremoto, as chuvas no sul se prolongaram por semanas. Até 11 de junho, a contagem oficial de vítimas era de 175 mortos e 38 desaparecidos; 440 mil tiveram que deixar suas casas.

Com mais de 470 cidades impactadas, ainda é difícil estimar a extensão dos danos, mas uma coisa é certa: o processo de reconstrução do estado será o maior da história do Brasil, num grau de ineditismo que torna difícil procurar exemplos para aprender. Nas próximas páginas, vamos explorar o que o mundo pode nos ensinar sobre a reconstrução após grandes desastres.

Manual de instruções

Infelizmente, não existe receita de bolo para uma tarefa tão hercúlea. “Não há como fugir do fato de que [os processos de reconstrução] são longos, complexos e desafiadores. É por isso que é um desastre”, diz Robert Olshansky, professor da Universidade de Illinois e especialista em recuperação após desastres naturais. Olshansky acompanhou tragédias em diversos países e participou ativamente da resposta do furacão Katrina nos EUA.

Olshansky explica que o primeiro passo é arranjar dinheiro. Um monte. Ele ressalta que, num primeiro momento, o jeito mais rápido e fácil de levantar recursos é via Governo Federal, mas que o ideal é diversificar as fontes: “Não importa de onde venha: governo, outras nações, ONGs internacionais, seguradoras, investidores, doações privadas, poupanças etc.”

Até o início de junho, o Governo Federal já havia disponibilizado cerca de R$ 50 bi para o estado, uma cifra que inclui investimentos diretos, linhas de crédito com juros reduzidos (empréstimos a empresas e produtores rurais), adiantamento de benefícios como Bolsa Família e adiamento do pagamento de impostos. O governo estadual também abriu um canal para receber doações via Pix e arrecadou, em poucas semanas, mais de R$ 100 milhões. De qualquer forma, todo esse montante é mais focado na resposta emergencial à catástrofe do que no longo prazo.

Quanto ao processo de reconstrução em si, não há uma regra. Em geral, estradas costumam ser a prioridade para retomar as rotas logísticas e facilitar todo o restante da empreitada (tanto é que o Rio Grande do Sul, corretamente, está priorizando a recuperação da sua malha ferroviária, que já está em um estágio avançado).

Os próximos passos vão depender de um mapeamento de danos – algo que, por si só, será desafiador no Rio Grande do Sul, dada a extensão do problema. Algumas estimativas iniciais falam em até R$ 200 bilhões para trazer o estado de volta ao normal.

O ideal seria que, nos próximos meses, um grupo interdisciplinar de engenheiros, economistas, agrônomos, ecologistas, arquitetos, sociólogos e muitos outros especialistas estivessem envolvidos diretamente no planejamento da retomada do estado para que o processo aconteça de forma eficaz.

“Até agora eu só tenho visto muita discussão política a respeito da reconstrução, que é essencial e importante, mas não é tudo”, diz Marcelo Dutra da Silva, doutor em ciências e professor de Ecologia na Universidade Federal do Rio Grande (FURG).

Marcelo viralizou nas redes como uma espécie de profeta – em uma audiência pública em 2022, ele alertou para a possibilidade de inundações em áreas inéditas no estado. Não é magia, é claro. É ciência: os dados da série histórica de precipitação mostravam essa possibilidade. Por isso mesmo Marcelo diz que é importante ouvir os cientistas locais – que não faltam, diga-se de passagem – na hora de decidir como gastar os recursos.

Para guiar a reconstrução, o Rio Grande do Sul contratou a consultoria americana McKinsey, que terá funções como mapear fontes de recursos financeiros e planejar a retomada econômica do estado. A decisão foi criticada por parte da sociedade civil justamente porque coloca uma empresa privada estrangeira no centro da discussão.

Voltando para a avaliação de danos, há um outro fator importante: ela não pode ser puramente técnica, alertam os especialistas consultados pela Super. É preciso ouvir e integrar ativamente as populações afetadas para entender as prioridades e o que deve (ou não) ser feito.

Olshansky, da Universidade de Illinois, diz que um dos erros mais comuns cometidos por governos é tomar decisões de cima para baixo. “Na pressa para erguer casas o mais rapidamente possível, os governos frequentemente constroem os tipos errados de habitações, em locais inadequados e desconectados”, diz o especialista. “A recuperação não é uma corrida e as cidades são redes sociais e econômicas conectadas, e não simplesmente conjuntos de edifícios.”

Um grande exemplo disso aconteceu na China em 2008, quando um terremoto de magnitude 7,9 atingiu a província de Sichuan, no interior do país, matando 69 mil pessoas, desabrigando pelo menos 4,8 milhões e destruindo uma área gigantesca. O processo de reconstrução que se seguiu foi único no mundo – o governo federal centralizou as decisões em si e comandou diretamente as operações, com o intuito de restaurar a maior parte da infraestrutura rapidamente, já que a China sediaria a Olimpíada naquele ano.

O governo estabeleceu um programa que obrigou as províncias do leste do país a transferir dinheiro para a reconstrução de Sichuan, montante que se somou à grana federal para totalizar US$ 150 bilhões. Com uma eficácia surpreendente, o Estado chinês completou a reconstrução das áreas afetas em apenas três anos, o que foi considerado um grande sucesso.

A rapidez e a centralização das decisões, porém, tiveram um lado ruim. Vide o condado de Beichuan, que foi quase completamente destruído pelo terremoto. Devido a instabilidade geológica da região montanhosa em que o município estava localizado, o governo decidiu criar uma nova cidade, construída a 23 km do local original, e realocar as pessoas. Os habitantes não foram muito consultados sobre a mudança – e, quando a nova localidade ficou pronta, poucos quiseram se mudar, devido à distância de outros centros urbanos e à falta de opções de transporte.

Projetada para abrigar até 70 mil pessoas, a nova cidade permaneceu quase fantasma por anos – um bom exemplo de erro cometido por falta de participação da comunidade afetada na tomada de decisões.

Outros erros

Reconstruções centralizadas no Governo Federal de um país não são tão comuns – além da China, há o exemplo da Nova Zelândia, onde Wellington comandou o processo de reconstrução da região Canterbury após terremotos em 2010 e 2011. Mas isso só foi possível porque o país insular é pequeno e rico, é claro.

Em geral, em episódios como o do Rio Grande do Sul, o processo tende a ser mais descentralizado. Isso, por um lado, pode ser mais democrático, já que a participação de diferentes agentes tende a fazer com que vários interessados sejam ouvidos. Por outro lado, essa democracia toda pode tornar tudo mais demorado e complexo – especialmente quando há burocracia excessiva na jogada.

Talvez o maior exemplo disso seja o próprio Katrina. Quando Nova Orleans foi destruída, não estava claro qual era a responsabilidade de cada esfera do governo – federal, estadual, local. Houve até um debate sobre se Washington deveria ajudar ou não financeiramente com a reconstrução ou se isso era dever exclusivo (!) do estado de Louisana.

Por isso Olshansky elenca a comunicação entre os diferentes agentes envolvidos na retomada como o segundo fator central para um processo de reconstrução (além do dinheiro). “Isso inclui, por exemplo, anúncios governamentais frequentes, centros de informação online, locais físicos para as pessoas falarem com prestadores de serviços, redes de troca de informação, associações ou conselhos (governamentais ou não) para aumentar a comunicação e coordenação entre organizações”, diz.

Outro erro clássico que as autoridades precisam evitar é o de priorizar as áreas mais ricas em detrimento das periferias. Mesmo que isso não aconteça por má fé, trata-se de um efeito colateral dos privilégios que a elite já tinha antes dos desastres: pessoas de renda mais alta têm mais mecanismos para pressionar as autoridades e tendem a viver em bairros pivotais para a economia local – que serão prioridade na reconstrução por causa do comércio, dos serviços ou do turismo –, enquanto os cidadãos mais vulneráveis ficam esquecidos.

Em Nova Orleans, 60% dos moradores são negros, mas a renda média dessa parcela da população é menos da metade da de habitantes brancos. O bairro mais afetado de todos foi o Lower Ninth Ward, predominantemente afro-americano, onde 100% das casas foram alagadas.

No processo de reconstrução, essas desigualdades se acentuaram. O programa federal Road Home, que forneceu recursos para a reconstrução de Nova Orleans e subsídios para a população afetada, usou como base de cálculo o valor das propriedades antes do furacão para alocar o dinheiro em cada região. O problema disso é que uma casa num bairro rico e branco valia mais do que outra do mesmo tamanho em um bairro pobre e negro. Isso fez com que as áreas abastadas e menos diversas fossem proporcionalmente mais beneficiadas, mesmo que não intencionalmente. O melhor teria sido usar o valor necessário para reconstruir cada imóvel como base de cálculo. Até hoje o Lower Ninth Ward não se recuperou totalmente.

Além disso, grande parte da população negra não tinha seguro ou vivia de aluguel, e pouca atenção foi dada para esses casos. Quando a infraestrutura física da cidade se recuperou, os aluguéis subiram e muita gente desalojada não conseguia mais pagar as contas de casas nos bairros em que moravam antes da tragédia – o que explica, em partes, porque Nova Orleans nunca voltou a ter o mesmo número de habitantes.

Por outro lado, um exemplo de reconstrução descentralizada com bons resultados foi o da Indonésia após o terremoto e o tsunami de 2004, que matou 227 mil pessoas e, dentre muitas outras consequências, destruiu grande parte da cidade de Banda Aceh, a metrópole mais próxima do epicentro. Uma em cada quatro vítimas letais vivia lá.

O Governo Federal centralizou o processo de planejamento e captação de recursos, mas sabia que a reconstrução em si teria que partir de iniciativas locais, e com ajuda de ONGs e instituições internacionais. Criou, então, um Ministério temporário que tinha o objetivo de coordenar toda a empreitada e facilitar o fluxo de informações entre os agentes. Esse Ministério continha um comitê de especialistas que serviam de consultores e também um órgão para fiscalizar a atuação governamental e receber reclamações e denúncias da população.

O caminho de reconstrução teve alto envolvimento das comunidades locais atingidas, que se mantiveram em contato com o poder público por meio de representantes. Esse modelo – centralizado no planejamento e na comunicação, mas descentralizado na execução – deu certo: durante os quatro anos de existência do Ministério, 140 mil casas foram construídas, assim como 3.696 km de estradas, 1,7 mil escolas, 1,1 mil unidades de saúde, 23 portos e 13 aeroportos.

A partir de agora

Os exemplos podem ajudar, porém não há fórmula mágica. A reconstrução do Rio Grande do Sul não pode ser uma mera recomposição do que já existia. É preciso aproveitar a oportunidade para pensar em prevenção.

Não estamos falando só do óbvio, como pontes mais altas, estradas mais resistentes ou barragens mais eficientes – tudo isso já está sendo considerado, é claro. É essencial, também, repensar a própria ocupação do território.

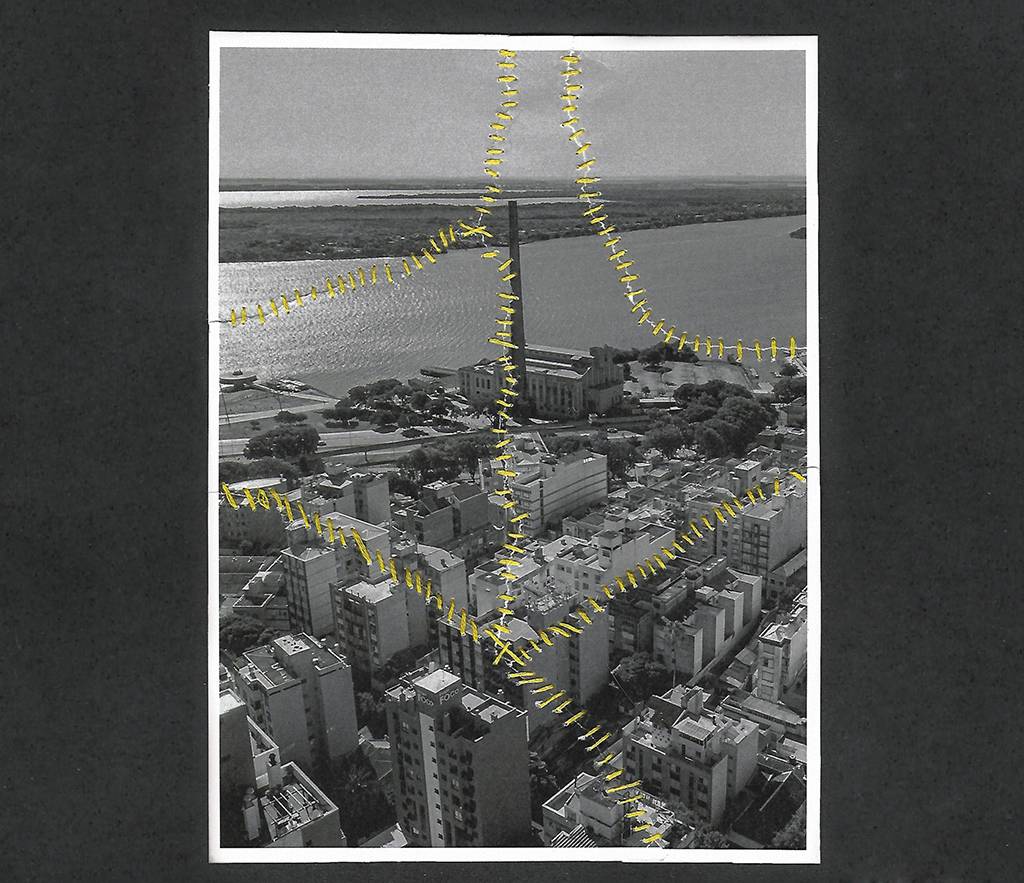

Marcelo Dutra, da FURG, explica que há áreas no Rio Grande do Sul que são especialmente suscetíveis a alagamentos. Cidades inteiras, como Mussum e Lageado, estão no fundo de vales e ao lado de corpos hídricos, e foram destruídas justamente por isso: são o destino natural da água quando ela não cabe mais no leito do rio. Outras cidades, como Porto Alegre e Canoas, estão em áreas planas, então não enfrentam o problema de enxurradas repentinas, mas podem alagar quando os sistemas de proteção falham e o Guaíba sobe muito.

O ecologista aponta que a chave para o sucesso é, paralelamente ao processo de reconstrução em si, alterar os planos diretores dos municípios – ou seja, as regras que determinam como a cidade se expande, quais áreas podem ser ocupadas ou não e como será essa ocupação. Isso significa mapear as áreas mais propícias a alagamentos e impedir que novos empreendimentos ou habitações sejam construídos nelas, por exemplo.

Em alguns casos, é possível considerar a realocação de habitantes que moram em áreas de alto risco para outros locais, e preencher essas regiões com equipamentos urbanos como parques, que podem absorver a água e alagar no lugar da infraestrutura urbana. Essa não é uma medida fácil de se implantar, como a China mostrou – há uma resistência considerável e justificável da população em abandonar uma vizinhança antiga e coesa. Quando isso não é possível, é preciso reforçar os sistemas de proteção já existentes ou criar novos, como diques, barragens e bombas.

Uma coisa é certa: não dá para voltar a ser como antes. A enchente do Rio Grande do Sul chama atenção por seu ineditismo, já que foi muito pior que a catástrofe de 1941 em Porto Alegre. Mas ela não será a única. Dados do ClimaMeter, uma iniciativa global de climatologistas, mostram que as chuvas no Rio Grande do Sul ficaram 15% mais intensas nos últimos 20 anos devido ao aquecimento global.

É questão de tempo que uma outra tragédia chegue para liderar o ranking, dado que as mudanças climáticas estão tornando os eventos extremos como este cada vez mais comuns e violentos. Mais do que apenas reconstruir casas e prédios e atualizar sistemas de proteção, o Rio Grande do Sul terá a oportunidade de liderar a adaptação do Brasil a um novo mundo, mais extremo e perigoso. Chegou a hora de colocar a pauta climática em primeiro lugar.

Contribuiu com a reportagem: Victor Marchezini, sociólogo do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (CEMADEN). Também consultamos os livros After Great Disasters: How Six Countries Managed Community Recovery, de Laurie A. Johnson e Robert B. Olshansky e Disasterology, de Samantha Montano.