A extinção silenciosa dos anfíbios

No século 20, o comércio de carne de rã ajudou a espalhar um fungo letal pelo planeta. Agora, 40% das espécies de sapos, salamandras e companhia correm o risco de desaparecer. Entenda como isso pode causar um desastre ecológico.

Texto Rafael Battaglia | Design Juliana Krauss | Edição Bruno Vaiano

O axolote é um dos animais-símbolo do México. Para os astecas, essa espécie de salamandra representava Xolotl, deus do fogo e do relâmpago. Xolotl era o irmão gêmeo de Quetzalcoatl, a Serpente Emplumada, uma das principais divindades de várias culturas da América Central.

Desde 2021, o axolote estampa a nota de 50 pesos mexicanos. É um bicho fotogênico, afinal: as suas brânquias externas, vitais para a respiração, formam um tipo de coroa. Além disso, ele parece sorrir sempre que abre a boca. No país latino, canecas e pelúcias de axolote fazem tanto sucesso quanto souvenirs do Chaves ou da Frida Kahlo.

Centenas de milhares de axolotes vivem em cativeiro, como animais de estimação ou em centros de pesquisa. Essa é uma espécie relevante para a ciência: é o vertebrado (bichos com coluna vertebral, como mamíferos, peixes, aves e répteis) com a maior capacidade regenerativa de que se tem notícia. Ele consegue recuperar não só membros amputados mas também partes vitais do corpo, como coração, cérebro e nervos. Diversos estudos tentam decifrar esse mecanismo e desenvolver aplicações médicas a partir dele.

Os axolotes são endêmicos dos lagos nos arredores da Cidade do México – sobretudo o de Xochimilco, bairro da zona sul da capital mexicana repleto de canais e ilhas artificiais. Mas, se é fácil achar essas salamandras em laboratórios e lojas de lembrancinhas, tem sido cada vez mais difícil encontrá-las em seu habitat.

Segundo a Lista Vermelha da IUCN (União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais), restam apenas algo entre 50 e 1.000 axolotes selvagens. A entidade classifica a espécie como “criticamente ameaçada”, apenas um estágio antes da extinção na natureza.

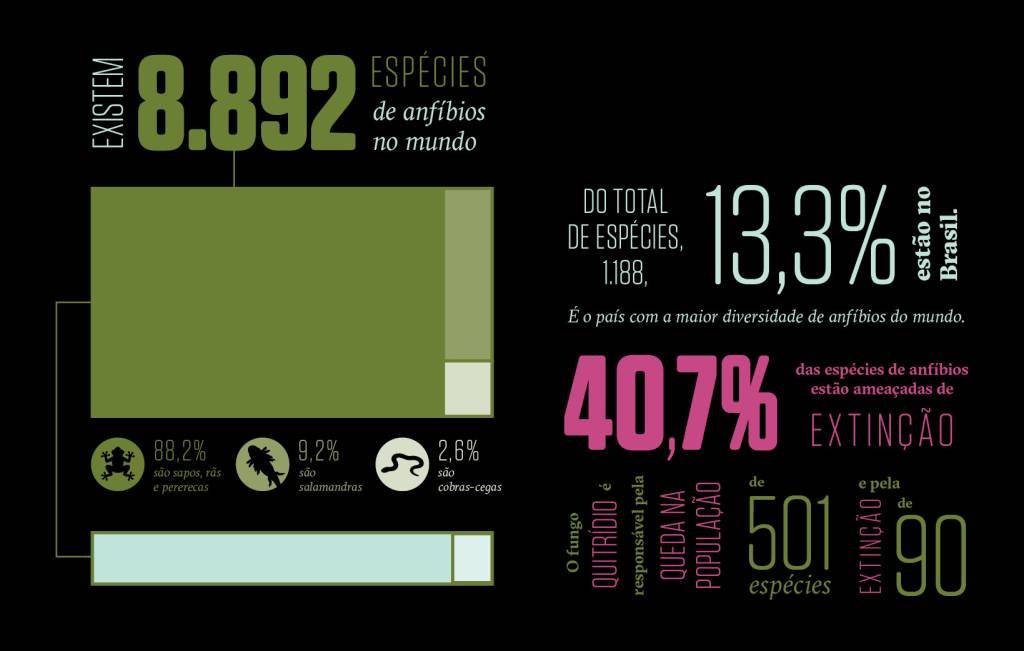

Os axolotes são anfíbios, uma classe de animais que existe há mais de 300 milhões de anos e é composta de três grupos principais: as salamandras, as cecílias (mais conhecidas como cobras-cegas) e os anuros: sapos, rãs e pererecas. Existem quase 9 mil espécies de anfíbios no mundo – e os axolotes, infelizmente, estão longe de ser os únicos em perigo.

Em 2023, um estudo publicado na revista Nature (1) estimou que 40,7% das espécies de anfíbios estão ameaçadas em algum nível, segundo os critérios da IUCN. É a maior taxa entre os vertebrados, que persiste há décadas: nos anos 1980, 37,9% dos anfíbios já corriam risco de extinção.

O estresse causado pela perda de habitat e pelas mudanças climáticas, claro, ajuda a explicar o problema. Mas não é só isso. Os anfíbios convivem com uma série de doenças que se intensificaram no século 20. E a mais impactante delas vem de um fungo que é considerado um dos patógenos mais letais do mundo: ele foi o responsável pelo declínio de ao menos 501 espécies de anfíbios – e pelo extermínio de 90 delas.

Vamos entender de onde vieram os anfíbios, o que está acontecendo com eles – e o que pode ser feito para salvá-los.

Crazy frogs

No Período Devoniano, há 400 milhões de anos, a porção seca da superfície da Terra se dividia em três supercontinentes, e o nível dos oceanos era mais alto. Em terra firme, insetos e artrópodes viviam em meio a florestas de samambaias. Na água, os peixes, que haviam surgido 100 milhões de anos antes, prosperavam.

Dentre os prósperos estavam os Sarcopterygii, uma classe com pares de nadadeiras no peito e na pelve, articuladas por ossos. Algumas barbatanas eram tão bem desenvolvidas que funcionavam como pernas, permitindo aos bichos rastejar no fundo do mar.

Os Sarcopterygii são os ancestrais de todos os tetrápodes – vertebrados de quatro membros como você, seu cachorro e a eguinha Pocotó. Alguns deles também desenvolveram pulmões, algo que já existia em certos peixes, e uma pele permeável, possibilitando trocas gasosas. Tudo isso fez com que esses animais conseguissem andar e respirar fora d’água.

Foi um processo lento, claro, que só vingou de vez no período seguinte, o Carbonífero (entre 359 milhões e 299 milhões de anos atrás), considerado a era dos anfíbios. Mas, afinal, por que a saidinha para a superfície se mostrou uma vantagem evolutiva para os tataravós de rãs e salamandras?

Na água, a competição por comida era grande, e era preciso ficar alerta para não virar o jantar de tubarões e peixes grandes. Quem pôs a cabeça para fora, porém, encontrou um cenário um tanto distinto, sem predadores e com um buffet de insetos à disposição.

Esses anfíbios eram bem diferentes dos sapos e das salamandras de hoje. Na extinta ordem dos Temnospondyli, por exemplo, muitas espécies tinham garras e uma pele composta de placas ósseas que mais pareciam armaduras. Eles podiam ser bem grandes: o Prionosuchus, maior anfíbio da História, media até 5 m, parecia um crocodilo e vivia no atual Nordeste brasileiro.

Ainda que não haja consenso entre os especialistas, uma hipótese diz que os sapos e as salamandras evoluíram a partir dos Temnospondyli. Já as cobras-cegas, que não dispõem de coluna, podem ter surgido de outra linhagem (há várias lacunas na história evolutiva delas, já existem poucos registros fósseis e é difícil estudar as espécies atuais, pois elas passam a maior parte do tempo no subsolo).

Os sapos têm a pele mais grossa e preferem a terra; as rãs, as lagoas. Já as pererecas são as que escalam árvores.

Com o tempo, os anfíbios perderam o posto de reis da floresta para os répteis. As espécies maiores, presas mais visíveis, acabaram extintas. Sobraram as pequenas – mas isso não foi, nem de longe, uma desvantagem.

Há 66 milhões de anos, o meteoro que extinguiu os dinossauros transformou o planeta num grande cenário pós-apocalíptico. Nesse contexto, grandalhões não prosperam: eles precisam de muita comida, levam tempo até atingir a maturidade sexual e têm gestações longas. Não à toa, quase todos os animais com mais de 25 kg bateram as botas.

Os sapos, por outro lado, se deram bem na terra arrasada. Em 2017, um estudo (2) mostrou que a maior parte das espécies atuais do anfíbio se estabeleceu logo após o meteoro. O tamanho não foi o único fator por trás do sucesso dos anuros: eles também aguentam ambientes mais secos em comparação às salamandras, e seus ovos levam só três semanas para eclodir (o que pode ter acelerado a reposição das populações).

Hoje, há 7.843 espécies conhecidas de anuros, quase 90% do total de anfíbios. O Brasil é o país com a maior quantidade delas: 1,2 mil vivem aqui (boa parte, na Mata Atlântica).

O ciclo de vida da maioria dos anuros é dividido em dois: a fase aquática (sob a forma de girinos) e a terrestre, já adultos – e com pulmões desenvolvidos. Mas essa não é a característica que define todos os anfíbios. O que eles têm em comum, na verdade, é a ausência de anexos epidérmicos. Ou seja: pele lisinha, sem penas, pelos nem escamas.

A skin care em dia foi o que permitiu aos anfíbios sair da água. Mas o que antes foi uma vantagem acabou virando o seu maior ponto fraco.

De boa na lagoa – só que não

Em 1989, a Universidade de Kent, no Reino Unido, sediou o primeiro Congresso Mundial de Herpetologia (área que estuda anfíbios e répteis). De cara, dezenas de pesquisadores perceberam um ponto em comum em seus trabalhos: populações de anfíbios estavam em declínio em várias partes do mundo.

As quedas já eram monitoradas desde os anos 1970, mas foi no congresso que a comunidade científica entendeu se tratar de um fenômeno global. Criou-se, então, um grupo de pesquisa para determinar a raiz do problema, que só foi descoberta uma década depois.

A causa das mortes era a quitridiomicose, uma doença causada por dois fungos: o Batrachochytrium dendrobatidis, também conhecido como quitrídio ou apenas Bd, e o Bsal, uma espécie-irmã que ataca apenas salamandras. Ambos são fungos aquáticos cujos esporos (as células reprodutivas) têm flagelos – “rabinhos” para locomoção, que nem os espermatozoides. Eles podem ser carregados pela chuva, pela neblina e, claro, por outros animais infectados.

O quitrídio se instala na pele dos anfíbios (que não conta com nenhuma camada de proteção) e desregula a entrada de oxigênio e sais minerais, o que leva à insuficiência cardíaca. O Bsal é ainda mais agressivo, já que também causa úlceras e lesões.

Em 2018, uma pesquisa (3) mostrou que a linhagem do quitrídio provavelmente vem da Península da Coreia, onde algumas espécies de anfíbios já estavam adaptadas a esse parasista. Na primeira metade do século 20, porém, uma variante se espalhou pelo mundo e deu origem a diversas cepas (algumas delas, bem violentas) que infectaram espécies sem imunidade prévia.

A turnê mundial do quitrídio aconteceu graças ao aumento do comércio de anfíbios, sobretudo para alimentação. Apesar de não ser a carne mais popular do mundo, sapos e cia. são preparos típicos em diversas culturas. Em alguns países da Ásia, dá para encontrá-los em sopas e guisados. Na França, a rã é feita à provençal, refogada com alho, ervas e (muita) manteiga.

Estima-se que, por ano, o mundo consuma 3 bilhões de sapos e rãs. Mas esse é um setor pouco regulado, que explora espécies já ameaçadas de extinção e coloca outras em risco (além do quitrídio, o vaivém também ajuda na proliferação do perigoso ranavírus, que afeta também peixes e répteis). Vamos entender como esse mercado funciona.

Engolindo sapo

A União Europeia é a maior importadora de carne de rã. Entre 2010 e 2019, ela comprou 40,7 mil toneladas (boa parte foi para França e Bélgica). 75% disso veio da Indonésia, a maior exportadora da commodity no mundo.

Na Europa, a carne chega congelada. É uma exigência sanitária melhor que a dos EUA, outro grande importador que prefere que o animal chegue vivo (o que aumenta o risco de transmissão de doenças no caminho). Mas, apesar desse cuidado, diversos estudos nos últimos anos apontam falhas de fiscalização no mercado europeu. Uma pesquisa de 2017 (4), por exemplo, analisou 209 amostras de carne de rã-gigante-de-java e revelou que 206 delas pertenciam a outra espécie.

Parte do que vai para a Europa é caçada na natureza. Mas o grosso da produção mundial vem mesmo dos ranários – criadouros de rã para abate. No Brasil, o primeiro do tipo surgiu em 1935, no Rio. A produção nacional, porém, só ganhou tração nos anos 1980, quando Índia e Bangladesh, as maiores criadoras até então, decidiram proibir as exportações do produto (foi aí que a Indonésia também deslanchou, diga-se).

O Brasil chegou a ser o segundo maior criador do mundo, com 600 ranários e 15 abatedouros. Hoje, a produção é mais modesta: são 151 fazendas de rã que, juntas, respondem por 400 toneladas por ano, segundo análise da Unicamp (5). Por aqui, cria-se sobretudo a rã-touro americana, introduzida no País ainda nos anos 1930.

Todos os produtores devem se registrar no Ibama como aquicultores (uma categoria ampla que também envolve o manejo de outros animais aquáticos). Desde 2017, uma instrução normativa do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) estabelece as diretrizes para a produção sustentável do animal. Mas, apesar disso, a fiscalização é insuficiente.

“Nós detectamos o quitrídio em todos os ranários do Brasil”, diz Luís Felipe Toledo, professor titular e membro do Laboratório de História Natural de Anfíbios da Unicamp. A rã-touro é imune ao fungo – mas ela serve de vetor da doença para as espécies locais, já que, não raro, ela foge das fazendas e invade ecossistemas. “Se fôssemos seguir a lei ao pé da letra, seria preciso matar todas as rãs em cativeiro e colocar os ranários em quarentena.”

Apertar o botão reset, contudo, talvez não seja a melhor saída – fomentar a produção, na verdade, poderia torná-la mais sustentável. Já existem projetos, sobretudo a nível estadual, em que pesquisadores e órgãos públicos capacitam produtores e monitoram o surgimento de doenças nos anfíbios na natureza.

A plena conservação, porém, é uma meta distante. Sequer há um cadastro único dos ranários brasileiros, por exemplo. E, nas 70 páginas do Plano Nacional de Desenvolvimento da Aquicultura do Mapa, rãs são mencionadas uma única vez.

A negligência é um problema porque os anfíbios desempenham um papel fundamental na natureza: estão bem no meio da cadeia alimentar. Sem eles, seus predadores ficam sem comida. Mas não só. “Cresceria o número de insetos, que são o principal alimento deles”, diz Toledo. Uma das possíveis consequências seria o aumento do uso de pesticidas, o que encareceria a produção de alimentos. “Os preços subiriam no mercado – tudo por causa da falta de anfíbios.”

Apesar de letal, o quitrídio não é invencível. É possível matá-lo com antifúngicos, certos tipos de vírus e até com o calor. Estudos recentes, inclusive, mostram que alguns sapos estão aprendendo a lidar com o Bd se mudando para habitats mais quentes.

É uma boa notícia, que traz uma pitada de esperança para o futuro dos anfíbios. Não é a única: recentemente, 18 axolotes criados em cativeiro foram introduzidos com sucesso na natureza. Esses vertebrados que conquistaram a terra firme são animais resilientes, que superaram extinções em massa e podem achar um jeito de sair do buraco em que a humanidade os colocou – mas é nosso dever ajudá-los nesse processo.

Fonte artigos (1) ”Ongoing declines for the world’s amphibians in the face of emerging threats”, (2) “ Phylogenomics reveals rapid, simultaneous diversification of three major clades of Gondwanan frogs at the Cretaceous–Paleogene boundary”, (3) “Recent Asian origin of chytrid fungi causing global amphibian declines”, (4) “Which frog’s legs do froggies eat? The use of DNA barcoding for identification of deep frozen frog legs (Dicroglossidae, Amphibia) commercialized in France”, (5) “An overview of the Brazilian frog farming”.