Genocídio instantâneo: a história da bomba atômica

Às 5 da manhã do dia 16 de julho de 1945 ocorreu em Alamogordo, EUA, a primeira explosão nuclear. Ela é um marco da ciência. E da vergonha.

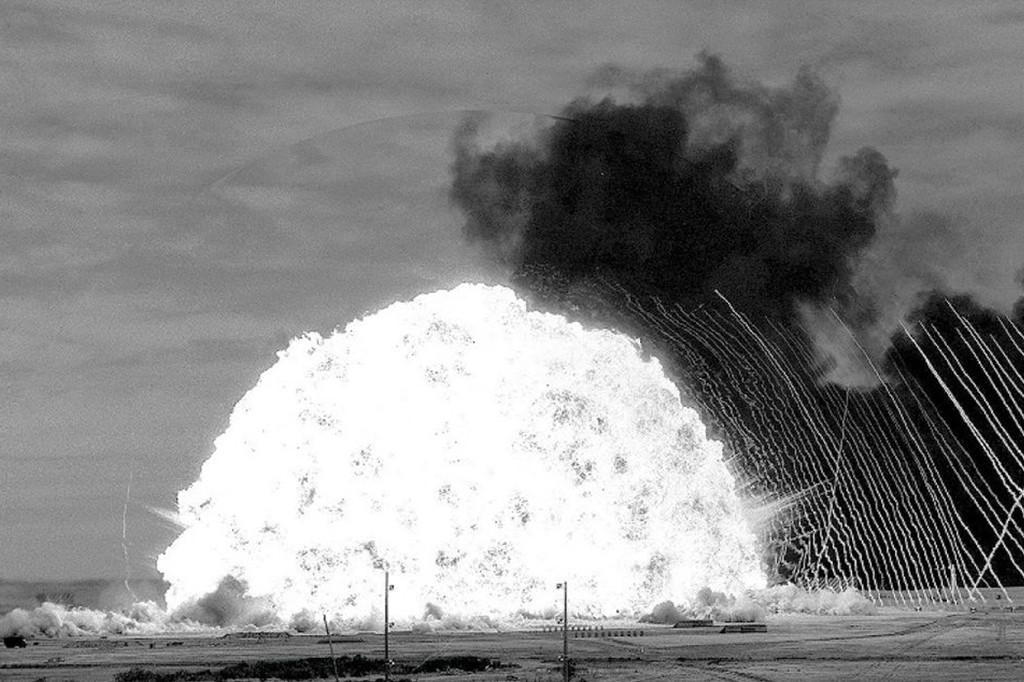

A primeira explosão nuclear da História aconteceu em silêncio, na madrugada chuvosa do dia 16 de julho de 1945, numa área de testes do exército americano em Alamogordo, Novo México. Uma luz dura, vinte vezes mais brilhante que a do Sol, acendeu a noite e fez o céu, o deserto e as montanhas próximas ficarem brancos como papel. Apesar da hora, milhares de pessoas, em cinco Estados vizinhos, viram o flash sem ter ideia do que estava acontecendo. Não se ouviu o som.

Muito mais lento do que a luz, o som veio muitos segundos depois. Um estalo seco como um tiro, seguido de um trovão. E uma imensa bola de fogo, com 2 mil metros de diâmetro, levantou-se de repente. Mudando de amarelo para laranja e depois para vermelho, a bola em poucos minutos alcançou 15 quilômetros de altura.

Numa reação automática, manifestou-se o gênio do físico italiano Enrico Fermi (1901 – 1954). Ele calculou quase a olho a energia da detonação: deixou cair pequenos pedaços de papel e mediu a distância a que foram arremessados quando a onda de choque passou pelo bunker em que estava escondido.

Com o deslocamento do papel, estimou o poder da energia liberada em pelo menos 10 quilotons. O equivalente a 10 000 toneladas de dinamite. Uma conta excelente, naquelas circunstâncias: o número preciso, como se verificou mais tarde, era de 18 quilotons. De longe, a maior quantidade de energia já produzida de um só golpe pelo homem.

Foi um instante de imenso orgulho e alegria. Os cientistas, técnicos, militares e políticos reunidos em Alamogordo pularam, gritaram e se abraçaram na lama que a chuva tinha deixado por toda parte. A montagem final da bomba, a partir do segundo semestre de 1944, e o teste em julho de 1945 tinham sido apenas as últimas etapas de uma longa corrida contra o tempo.

Nos três anos anteriores, centenas de milhares de americanos foram mobilizados, de engenheiros a trabalhadores da construção civil, para a fabricação da bomba atômica. Acima de tudo, exigiu-se a colaboração disciplinada de dezenas de físicos, químicos e matemáticos. Um time de cérebros que contava com dez ganhadores do Prêmio Nobel.

Alguns já haviam sido premiados: o italiano Fermi, o dinamarquês Niels Bohr, o alemão Otto Hahn e os americanos Arthur Compton e Harold Urey. Outros três eram futuros escolhidos: o alemão Hans Bethe, o húngaro Eugene Wigner e o americano Richard Feynman. Além deles, outros figuravam entre os melhores cientistas da época, como o húngaro John von Neumann, um dos maiores matemáticos do século, e o próprio chefe científico do projeto, o americano Julius Robert Oppenheimer.

O time aceitou trabalhar voluntariamente, num regime de disciplina militar. Em Alamogordo, uma região seca e arenosa, habitat de escorpiões e cobras, quase deserta de gente, ficava apenas uma parte da equipe. Juntando cientistas, técnicos e soldados, a população chegava a 200. Vida duríssima e sigilo absoluto. Ninguém podia telefonar para fora sem autorização. Nem sair do alojamento, um punhado de barracos levantados às pressas pelo exército em 1944. Aí, durante 10 meses, os pesquisadores trabalharam. Talvez não muito alegremente.

No final de 1938, o físico italiano Enrico Fermi aproveitou uma ocasião extraordinária para salvar sua esposa, que tinha pais judeus, da perseguição no país – que estava então sob domínio fascista. Numa quebra de sigilo sem precedentes, mas justificável naquelas circunstâncias, ele havia sido informado de antemão que ganharia o Prêmio Nobel de Física daquele ano. Sabendo que conseguiria uma autorização para ir a Estocomo, na Suécia, receber a láurea, planejou secretamente não voltar mais para a Itália. Fugiu com toda a família para os Estados Unidos.

A chegada de Fermi foi decisiva para que a tecnologia necessária para liberar a energia estocada no núcleo de um átomo fosse dominada em apenas três anos. Um feito, na época, inimaginável. O italiano tinha certeza, desde o início do século, de que o núcleo representava a mais densa concentração de matéria já vista. E isso significava muita energia.

Um único grama de matéria, seja do que for, representa 20 trilhões de calorias, o suficiente para fazer ferver 900 000 toneladas de água. É o que diz a fórmula descoberta por Albert Einstein em 1905, E=mc2. Isto é: energia (E) é igual à massa (m) multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado (c2). Em 1939, a alemã Lise Meitner usou a fórmula de Einstein para calcular a força gerada durante a fissão (isto é, a quebra) de um núcleo do urânio. Nem toda a matéria virava energia (a conversão não chega a 20%, ainda hoje), mas dava de sobra para projetar uma arma de destruição em massa.

Só faltava demonstrar que, quando um átomo de urânio se quebra, seus fragmentos provocam sucessivamente a quebra de outros núcleos. Ou seja, uma reação em cadeia, que foi demonstrada por Fermi em 1942. Daí em diante, a construção da bomba já não dependia tanto da ciência. Era um problema de tecnologia e de dinheiro, especialmente para produzir e transformar o urânio comum em combustível (ele precisa ser enriquecido com variedades mais raras do mesmo átomo).

A própria guerra, então, daria o empurrão final para a conquista da energia nuclear. Em meados de 1942, os ditadores Adolf Hitler, da Alemanha, e Benito Mussolini, da Itália, haviam dominado toda a Europa continental, da França à Polônia. Diante de tamanha demonstração de força, o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, resolveu encomendar a arma atômica a uma unidade de engenharia do exército. A ordem foi dada em junho. Em agosto, nasceu o Projeto Manhattan, cuja função era coordenar o trabalho de todos os físicos, químicos, engenheiros, técnicos e operários necessários para execultar a ordem.

O gatilho da revolução atômica foi a ciência pura. Mas, depois de iniciada, teve de ser sustentada por uma mobilização monumental de recursos. Até cidades foram construídas. Algumas saíram do nada, em locais isolados, justamente para garantir o segredo. Existem até hoje. Outras, que também permanecem, foram refeitas. Hanford, então um povoado insignificante e perdido do mundo no estado de Washington, foi invadida, em 1943, por 25 000 trabalhadores. Em menos de um ano, construíram 250 quilômetros de ferrovias, 600 quilômetros de estradas, casas para 40 mil operários e suas famílias, e uma fábrica de plutônio, combustível nuclear como o urânio.

As cidades cresceram em diversos pontos do país, sempre com o mesmo fim: alimentar a superbomba. Das novas fábricas, saíam peças ou combustível. Dos laboratórios, números e medidas. Quantos quilos de urânio ou plutônio seriam necessários? Como detonar a explosão no momento exato? Até que ponto o urânio comum, extraído das minas, precisaria ser misturado com o urânio-235, mais radioativo? Em resumo, os cientistas já não faziam Física pura. Mas só eles eram capazes de manipular as equações descobertas na década anterior para desenvolver a tecnologia que estava nascendo.

A direção geral do Projeto Manhattan, que coordenava toda a operação, foi entregue a um general do setor de engenharia do exército chamado Leslie Groves. Era administrador competente e autoritário, conhecido por ter levantado o prédio do Pentágono, a secretaria militar do governo americano. O general estava fora da luta, mas queria combater. Então, deram-lhe a função de “construir o armamento que acabaria com a guerra”.

Groves teve o bom senso de escolher um cientista brilhante para comandar o time de gênios: o físico Robert Oppenheimer, que também revelou admirável capacidade gerencial. Voluntariamente, os pesquisadores se submeteram a uma disciplina militar. Confinados aos locais de trabalho, moravam longe de suas famílias. Foram divididos em equipes para que uns não soubessem o que os outros estavam criando. Usavam nomes falsos e escreviam tudo em código. Ficaram proibidos até de pronunciar palavras denunciadoras, como “físico”. A vontade de vencer a Alemanha gerou um espírito de cooperação fora do comum.

Houve erros e contratempos. A divisão de tarefas por equipes que não se comunicavam não funcionou pois, entre cientistas, pensar significa trocar e debater idéias. O húngaro Leo Szilard simplesmente não obedeceu as restrições de segurança. E, apesar de ter sido o primeiro a propor a construção da bomba, foi ameaçado por Groves com a acusação de traidor. O americano Richard Feynman, outro rebelde incorrigível, se divertia quebrando códigos secretos e abrindo os mais complicados cofres com perícia de arrombador. Edward Teller, da Universidade da Califórnia, futuro idealizador da bomba de hidrogênio, muito mais poderosa que a atômica, brigou com Oppenheimer também por causa da disciplina. Queria mais autonomia.

Nada disso, porém, comprometeu a eficiência prodigiosa do projeto.

A euforia com o teste de Alamogordo, nos Estados Unidos, durou muito pouco. Foi uma emoção passageira. O estado de espírito dos cientistas era péssimo. Eles já sabiam que o governo americano planejava um ataque nuclear ao Japão, o último inimigo ainda de pé (alemães e italianos já estavam vencidos na Europa).

Numa carta à mãe, o físico Richard Feynman descreveu os sentimentos de quase todos: “Tudo estava perfeito, menos o objetivo”. Oppenheimer, chefe da equipe científica, lembrou de um antigo texto hindu: “Eu me tornei morte/Destruidor de mundos”. O moral da equipe de gênios caía vertiginosamente nos últimos dias do Projeto Manhattan.

O ânimo já vinha despencando desde a morte do presidente Franklin Roosevelt, em 12 de abril de 1945, com quem os cientistas haviam concordado em trabalhar. Eles não se entenderam bem com o novo presidente, o vice de Roosevelt, Harry Truman. Em seguida, com a rendição dos alemães no dia 7 de maio de 1945, a tensão aumentou ainda mais. A derrota nazista, que o resto do mundo recebeu como uma boa notícia, virou fator de preocupação dentro do Projeto Manhattan.

O que é fácil de explicar: foi contra Hitler que eles tinham se unido e, com o ditador nazista fora do conflito, desapareciam as justificativas para a construção de uma arma tão arrasadora. E ainda faltava um mês para o teste de Alamogordo. Foi então que, para tornar tudo ainda mais torturante, às vésperas do teste, veio a informação de que o governo americano estudava a hipótese de empregar a nova arma contra o Japão.

Era o início do pesadelo. Até ali, os cientistas alimentavam a ilusão de que o poder nuclear jamais seria de fato empregado. Na pior das hipóteses, aceitariam lançá-lo contra os nazistas. Truman vacilou entre argumentos contra e a favor. Por fim, decidiu-se. Era o final de julho.

Dois anos antes, a máquina militar já começava a se mover. Desde 1943, a Força Aérea treinava o chamado Esquadrão 509, chefiado por um dos melhores pilotos de bombardeiro do país, o coronel Paul Tibbets. Na Boeing, em Seattle, ele escolheu pessoalmente seu avião, o gigantesco quadrimotor B-29. O que havia de melhor na indústria americana. O objetivo do 509 era lançar uma bomba de 4 000 quilos sobre Hiroshima, fazer uma curva de 180 graus, mergulhar, acelerar e dar o fora.

Hiroshima havia sido escolhida depois que o ministro da Guerra, Henry Stimson, descartou a opção por Kyoto. Na madrugada de 6 de agosto de 1945, já a caminho do Japão, mas sem saber bem por quê, a tripulação recebeu a ordem de lançar a bomba. Ela partiu do avião às 8h16 da manhã e 43 segundos depois, explodiu.

Quase ninguém a menos de 5 mil metros do epicentro, sobreviveu. Em toda a cidade, 50 mil edifícios ruíram. Mais tarde, durante anos, a radiação continuou matando. Ao todo, foram cerca de 200 mil vítimas. E a ciência nunca mais seria a mesma.

Há nuances, e muitas. O homem que mais lutou para ver a bomba construída foi depois o que mais fez força para impedir que ela fosse usada: o físico húngaro Leo Szilard. Desde 1933, antes de qualquer outro, ele intuiu no que daria a mistura das equações de Einstein com a radioatividade. Nos dez anos seguintes, gastou tempo batendo à porta dos governos inglês e americano para convencê-los de que suas idéias não eram absurdas.

Em 1939, Szilard conseguiu que Einstein, um dos gênios de maior prestígio na época, escrevesse uma carta a Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, dizendo que a bomba era factível e que os alemães poderiam construí-la durante a guerra. Mas, depois, tentou evitar o bombardeio de Hiroshima a todo custo. Arrumou encrenca com quem foi preciso. Especialmente com o então poderosíssimo general Leslie Groves, coordenador do projeto. Derrotado, depois do ataque nuclear pediu a um padre para rezar uma missa para os mortos.

No final das contas, Szilard foi apenas ingênuo. Obcecado pelos crimes do nazismo, ele só se deu conta do demônio que havia criado quando já não havia mais como detê-lo. Porque a arma nuclear, mais do que qualquer outra obra humana, trouxe para dentro da ciência o poder do sistema de produção em escala. O projeto da bomba virou indústria: posta em movimento, começou a devorar os seus criadores.

Resumo: ela não acabou apenas com duas cidades japonesas. Ou com o ideal do cientista como benfeitor da humanidade. Ela acabou também com a noção de liberdade. A começar pela pesquisa científica. De 1945 em diante, o Estado passou a impor limites à manipulação de urânio ou de plutônio, que acarreta riscos imensos. Desconhecidos pela humanidade, até então.

Os desastres potenciais são muitos, desde a possibilidade de um acidente causar contaminação ambiental por longo período, de até milhares de anos, até o perigo de atentados terroristas com material nuclear. Mas a liberdade também viveu outras limitações. A informação passou a ser a mais vigiada pelas razões de Estado. No mundo em que se seguiu a Segunda Guerra, até mesmo as convicções ideológicas dos cidadãos viraram matéria de segurança nacional. A sombra do cogumelo nuclear destruiu a inocência. Cientifica e política.

Depois do teste de Alamogordo, já não havia mais lugar para a ingenuidade como a de Szilard. Oppenheimer, mesmo sentindo vergonha, parece ter compreendido isso melhor do que seu colega húngaro. Daí porque também não mostrou remorso. não custa lembrar que, quando a história da bomba começou, os Estados Unidos estavam em uma guerra selvagem, na qual o número de atrocidades cometidas pelos vários exércitos superou o de qualquer conflito anterior.

Mesmo depois da rendição da Alemanha, havia argumentos militares muito fortes a favor de usar a bomba contra o Japão. O governo dos Estados Unidos alegava que o recurso atômico quebraria o ânimo dos generais japoneses, aparentemente dispostos a prolongar a luta até o seu último soldado. Assim, a bomba poderia custar menos vidas do que a invasão do país com a ajuda de armas convencionais.

Pode até ser, mas a estratégia americana não era determinada apenas pelo que ia acontecer nos meses seguintes. Estava em jogo, principalmente, o equilíbrio do poder sobre o mundo do futuro. Depois da guerra, restariam duas potências: Os Estados Unidos e a então União Soviética. Isso estava bem claro e pesou decisivamente nos cálculos frios da política com relação ao Japão. Hiroshima e Nagashaki eram uma oportunidade para os americanos ostentarem a força de que dispunham.

Oppenheimer reconheceu que tinha as mãos manchadas de sangue. Não tinha dúvida de que tinha sido um dos personagens centrais de uma tragédia gigantesca. Mesmo assim, não queria voltar atrás. Em mais de uma oportunidade, perguntado, respondeu que faria tudo de novo. Sua trágica lucidez rompe com a ilusão de neutralidade da ciência e assume as contradições a que os mais destacados gênios podem sucumbir. Não existe um tribunal com a isenção necessária para julgá-los. A humanidade ficou assim: de uma vez só, é vítima e cúmplice da invenção da bomba atômica.